Sumer

Sumer adalah peradaban tertua yang diketahui saat ini, berlokasi di selatan kawasan bersejarah Mesopotamia (sekarang Irak Selatan-Tengah), muncul pada Zaman Tembaga dan Zaman Perunggu Awal antara milenium keenam sampai milenium kelima SM. Seperti tetangganya, Elam, Sumer merupakan salah satu bijana peradaban, bersama-sama dengan Mesir, Lembah Sungai Sindu, Erligang di Lembah Sungai Kuning, Karal-Supe, dan Mesoamerika. Para petani Sumer yang berdiam di sepanjang Lembah Sungai Tigris dan Efrat membudidayakan tanaman biji-bijian maupun aneka tanaman pangan lain secara besar-besaran. Kelebihan hasil panen memampukan mereka untuk mendirikan permukiman-permukiman bertaraf kota. Karya tulis tertua di dunia yang diketahui saat ini berasal dari kota-kota orang Sumer, yaitu Uruk dan Jamdat Nasir, dan diperkirakan berasal dari rentang waktu sekitar tahun 3350 hingga sekitar tahun 2500 SM yang menyusul kurun waktu purwaleka sekitar tahun 4000 hingga sekitar tahun 2500 SM. NamaSumerians Kiri: Arca kepala Gudea, pemimpin orang Sumer, sekitar tahun 2150 SM. Kanan: Aksara baji untuk Saĝ-gíg (𒊕𒈪), "orang kepala hitam", sebutan asli masyarakat Sumer bagi diri mereka sendiri. Aksara yang pertama adalah tanda piktografis untuk "kepala" ( Istilah "Sumer" (bahasa Akadː 𒋗𒈨𒊒, šumeru)[5] berasal dari sebutan masyarakat Akad untuk "orang Sumer", masyarakat kuno penutur bahasa rumpun Nonsemit yang mendiami kawasan selatan Mesopotamia.[6][7][8][9][10] Di dalam peninggalan-peninggalan tertulis, orang Sumer menyebut negeri mereka dengan nama "Kengir", "negeri tuan-tuan mulia" (bahasa Sumerː 𒆠𒂗𒄀, ki-en-gi(-r), negeri + tuan-tuan + mulia), dan menyebut bahasa mereka dengan nama "Emegir" (bahasa Sumerː 𒅴𒂠, eme-g̃ir, atau 𒅴𒄀 eme-gi15).[6][11][12] Asal-usul orang Sumeria tidak diketahui, tetapi mereka menyebut diri sebagai "yang hitam kepalanya" atau "orang kepala hitam"[6][13][14][15] (bahasa Sumerː 𒊕𒈪, sag̃-gíg, kepala + hitam, atau 𒊕𒈪𒂵, sag̃-gíg-ga, secara fonetis /saŋ ɡi ɡa/, kepala + hitam + penanda relatif).[1][2][3][4] Sebagai contoh, penguasa Sumer yang bernama Syulgi membanggakan diri sebagai "raja empat tepas dunia, penggembala orang kepala hitam".[16] Orang Akad juga menyebut orang Sumer sebagai "orang kepala hitam", atau ṣalmat-qaqqadi dalam bahasa Akad yang tergolong ke dalam rumpun bahasa Semit.[2][3] Orang Akad, masyarakat penutur bahasa rumpun Semit Timur yang kelak menaklukkan negara-negara kota orang Sumer, adalah pihak yang memberi Sumer nama bersejarahnya yang utama, tetapi pertumbuhkembangan fonologis istilah šumerû tidak diketahui secara pasti.[17] Istilah Šinʿar (שִׁנְעָר) dalam bahasa Ibrani, Sngr dalam bahasa Mesir, dan Šanhar(a) dalam bahasa Het, yang sama-sama merujuk kepada kawasan selatan Mesopotamia, mungkin saja merupakan ragam barat dari istilah Sumer.[17] Asal-usulKebanyakan sejarawan menduga bahwa negeri Sumer pertama kali dihuni secara permanen pada rentang waktu sekitar tahun 5500 sampai sekitar tahun 3300 SM oleh suatu masyarakat Asia Barat yang menuturkan bahasa Sumer (merujuk kepada nama-nama kota, sungai, pekerjaan dasar, dan lain-lain sebagai bukti), salah satu bahasa isolat aglutinatif yang tergolong ke dalam rumpun Nonsemit maupun rumpun Non-India-Eropa.[18][19][20][21][22]  Sejarawan selebihnya menduga bahwa orang Sumer adalah masyarakat Afrika Utara yang bermigrasi dari Sahara Hijau ke Timur Tengah dan bertanggung jawab atas menyebarnya pertanian di Timur Tengah.[23] Sekalipun demikian, bukti-bukti yang bertentangan dengan pandangan tersebut menyiratkan kesan yang kuat bahwa pertanian muncul untuk pertama kalinya di kawasan Hilal Subur.[24] Meskipun tidak secara khusus membahas orang Sumer, Lazaridis dkk. 2016 telah membersitkan dugaan bahwa beberapa kebudayaan di Timur Tengah memiliki sedikit keterkaitan asal-usul dengan Afrika Utara, khususnya kebudayaan Natufi, sesudah memetakan genom tulang-belulang manusia dari petilasan-petilasan kebudayaan Natufi dan kebudayaan Zaman Batu Muda Pratembikar.[24] Analisis kraniometis juga menyiratkan adanya hubungan kekerabatan antara masyarakat Natufi dan masyarakat Afrika Utara.[25] Beberapa sarjana mengait-ngaitkan orang Sumer dengan orang Huri dan orang Urartu, serta memperkirakan bahwa Kaukasus adalah janabijana mereka.[26][27][28] Pandangan ini tidak berterima umum.[29] Berdasarkan penyebutan Dilmun sebagai "kota kelahiran negeri Sumer" di dalam legenda-legenda dan karya-karya sastra Sumer, sarjana-sarjana lain menduga bahwa mungkin sekali orang Sumer berasal dari Dilmun, yang diteorikan sama dengan Pulau Bahrain di Teluk Persia.[30][31][32] Di dalam mitologi Sumer, Dilmun juga disebut sebagai persemayaman dewata, misalnya Enki.[33][34] Status Dilmun sebagai janabijana cikal bakal orang Sumer belum dimapankan, tetapi para arkeolog telah menemukan bukti-bukti peradaban di Bahrain, yaitu cakram-cakram khas Mesopotamia.[35] Masyarakat prasejarah yang mendiami kawasan selatan Mesopotamia sebelum kedatangan orang Sumer diberi sebutan "orang Purwa-Efrat" atau "orang Ubaid",[36] dan diteorikan tumbuh dari kebudayaan Samara di kawasan utara Mesopotamia.[37][38][39][40] Sekalipun keberadaannya tidak pernah disebut-sebut oleh orang Sumer sendiri, orang Ubaid diperkirakan sebagai daya pemberadab pertama di Sumer oleh para sejarawan modern. Orang Ubaidlah yang menguruk paya-paya untuk digarap, mengembangkan perdagangan, maupun menciptakan berbagai industri, antara lain kriya tenun, kriya kulit samak, kriya logam, kriya lepa, dan kriya termbikar.[36]  Beberapa sarjana menggugat gagasan yang mengatakan bahwa orang Sumer menuturkan semacam bahasa Purwa-Efrat atau bahasa substratum. Menurut mereka, bahasa Sumer mungkin saja berasal dari masyarakat-masyarakat pemburu dan penangkap ikan yang mendiami daerah paya dan Pesisir Timur Jazirah Arab, dan merupakan bagian dari kebudayaan perkakas batu bermata dua di Jazirah Arab.[41] Juris Zarins meyakini bahwa orang Sumer berdiam di sepanjang pesisir Kawasan Timur Jazirah Arab, yaitu kawasan Teluk Persia sekarang ini, sebelum kawasan tersebut dilamun air pada penghujung Zaman Es.[42] Peradaban Sumer terbentuk pada babak Uruk (milenium ke-4 SM), yang berlanjut ke babak Jamdat Nasir dan babak Kulawangsa Perdana. Eridu, kota orang Sumer yang terletak di pesisir Teluk Persia, diyakini sebagai salah satu kota tertua, tempat mungkin pernah menjadi kancah peleburan tiga kebudayaan berbeda, yaitu kebudayaan petani pedesaan Ubaid yang menghuni pondok-pondok bata lumpur dan mengamalkan ilmu irigasi, kebudayaan penggembala kelana Semit yang tinggal di dalam kemah-kemah hitam dan mengawasi kawanan kambing domba, serta kebudayaan penangkap ikan yang mendiami pondok-pondong gelagah di daerah paya, dan yang mungkin saja merupakan cikal bakal orang Sumer.[43] Rekam sejarah yang andal bermula dari masa pemerintahan Enmebaragesi (babak Kulawangsa Perdana I). Kedaulatan orang Sumer terus-menerus hilang digerogoti negara-negara Semit dari barat laut. Negeri Sumer ditaklukkan oleh raja-raja Kemaharajaan Akad penurut bahasa rumpun Semit sekitar tahun 2270 SM (menurut kronologi pendek), tetapi bahasa Sumer terus hidup sebagai bahasa keagamaan. Kedaulatan bumiputra Sumer kembali pulih kurang lebih seabad lamanya ketika Kulawangsa Ur Ketiga berkuasa kira-kira dari tahun 2100 sampai 2000 SM, tetapi bahasa Akad juga terus hidup beberapa waktu lamanya.[43] Penemuan arkeologisKeberadaan orang Sumer sama sekali tidak diketahui pada masa-masa awal perkembangan arkeologi modern. Jules Oppert adalah sarjana pertama yang mencuatkan kata Sumer di dalam sebuah materi kuliah pada tanggal 17 Januari 1869. Ekskavasi-ekskavasi besar pertama di situs kota-kota Sumer adalah ekskavasi tahun 1877 di situs Girsu yang dilakukan arkeolog Ernest de Sarzec dari Prancis, ekskavasi tahun 1889 di situs Nipur yang dilakukan John Punnett Peters dari Universitas Pennsylvania yang berlangsung antara tahun 1889 sampai tahun 1900, dan ekskavasi di situs Syurupak yang dilakukan arkeolog Robert Koldewey dari Jerman antara tahun 1902 sampai 1903. Terbitan karya-karya tulis ilmiah yang menonjol terkait temuan-temuannya adalah "Decouvertes en Chaldée par Ernest de Sarzec" yang diterbitkan Léon Heuzey pada tahun 1884, "Les Inscriptions de Sumer et d'Akkad" yang diterbitkan François Thureau-Dangin pada tahun 1905, dan "Grundzüge der sumerischen Grammatik" mengenai tata bahasa Sumer yang diterbitkan Arno Poebel pada tahun 1923.[44] Negara-negara kota di Mesopotamia Menjelang penghujung milenium ke-4 SM, negeri Sumer terbagi-bagi menjadi banyak negara kota merdeka yang batas-batasnya ditandai oleh kanal-kanal dan tapal-tapal batas dari batu. Masing-masing negara kota berpusat pada bangunan kuil yang didarmabaktikan kepada dewa atau dewi pelindung tertentu dan diperintah oleh seorang pendeta pemangku (ensi) atau seorang raja (lugal) yang erat hubungannya dengan upacara-upacara keagamaan negara kota yang bersangkutan. Anu ziggurat and White Temple Zigurat Anu dan Kuil Putih di Uruk. Zigurat Anu, yakni bangunan menyerupai piramida yang lebih dulu didirikan sekitar tahun 4000 SM, sementara bangunan Kuil Putih yang berdiri di atasnya diduga rampung sekitar tahun 3500 SM.[45] Kemungkinan besar rekabentuk zigurat adalah leluhur rekabentuk piramida-piramida Mesir, yang tertua di antaranya diduga berasal dari sekitar tahun 2600 SM.[46] Berikut ini adalah daftar tak lengkap kota-kota yang mungkin pernah didatangi, berinteraksi dan berdagang dengan, diinvasi, ditaklukkan, dihancurkan, diduduki, dikolonisasi oleh, dan/atau justru berada di dalam mandala pengaruh orang Sumer (diurut dari selatan ke utara):

Selain kota Mari, yang berjarak 330 kilometer (205 mil) dari barat laut kota Agade, tetapi disebutkan di dalam daftar raja sebagai kota yang pernah mengemban kedaulatan raja pada babak Kulawangsa Perdana II, dan kota Nagar, salah satu kota terpencil, semua kota yang disebutkan di atas terletak di dataran aluvial Efrat-Tigris di selatan kota Bagdad, yakni di daerah-daerah yang dewasa ini menjadi bagian dari wilayah Provinsi Bābil, Provinsi Diyala, Provinsi Wāsit, Provinsi Zikar, Provinsi Basra, Provinsi Almusanā, dan Provinsi Alqādisiyah di Irak. Sejarah Negara-negara kota Sumer berkuasa pada babak Ubaid dan babak Uruk yang tergolong zaman prasejarah. Sejarah tertulis orang Sumer merentang mundur sampai ke abad ke-27 SM dan sebelumnya, tetapi catatan sejarah masih tidak dapat dipahami sampai dengan babak Kulawangsa Perdana III, sekitar abad ke-23 SM, manakala catatan sejarah sudah menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk diartikan, sehingga memungkinkan para arkeolog untuk membaca catatan-catatan dan prasasti-prasasti sezaman. Kemaharajaan Akad adalah negara pertama yang berhasil mempersatukan sebagian besar Mesopotamia pada abad ke-23 SM. Sesudah babak Guti, Kerajaan Ur III juga berhasil mempersatukan beberapa daerah di utara dan selatan Mesopotamia. Kerajaan ini tumbang diserbu orang Amori pada permulaan milenium kedua SM. "Kulawangsa Isin" bentukan orang Amori bercokol sampai Mesopotamia dipersatukan di bawah pemerintahan Babel sekitar tahun 1700 SM.

Babak Ubaid Babak Ubaid ditandai oleh gaya khas tembikar pulasan bermutu tinggi yang menyebar ke seantero Mesopotamia dan Teluk Persia. Bukti pemukiman tertua ditemukan di Tel Awaili, tetapi mengingat keadaan alam di kawasan selatan Mesopotamia yang nyaman untuk ditinggali manusia jauh sebelum babak Ubaid, mungkin saja ada situs-situs yang lebih tua tetapi belum ditemukan. Tampaknya kebudayaan ini berinduk kepada kebudayaan Samara yang berkembang di kawasan utara Mesopotamia. Tidak diketahui apakah masyarakatnya memang adalah orang Sumer yang erat kaitannya dengan kebudayaan Uruk yang berkembang lebih belakangan. Cerita tentang serah terima karunia-karunia peradaban (me) dari Enki, dewa hikmat yang menjadi dewa pelindung utama Eridu, kepada Inana, dewi asmara dan perang yang menjadi dewi pelindung Uruk, mungkin saja mencerminkan pergeseran kiblat peradaban dari Eridu ke Uruk.[49] Babak UrukTransisi arkeologis dari babak Ubaid ke babak Uruk ditandai oleh pergeseran berangsur dari tembikar pulasan produksi rumahan yang dibuat dengan menggunakan perbot kisaran lamban ke beragam tembikar tanpa pulasan yang diproduksi secara besar-besaran oleh tenaga-tenaga ahli dengan menggunakan perbot kisaran laju. Babak Uruk merupakan kelanjutan dan turunan dari babak Ubaid, dengan tembikar sebagai tengara utama perubahan yang kasatmata.[50][51] Raja-Pendeta Uruk memberi makan ternak suci Raja-pendeta bersama jejenang memberi makan ternak suci, babak Uruk, sekitar tahun 3200 SM Rekam cap silinder dari babak Uruk, sekitar tahun 3100 SM, koleksi Museum Louvre Pada babak Uruk, yaitu kurun waktu sekitar tahun 4100–2900 SM, volume barang dagangan yang diangkut melewati kanal-kanal dan sungai-sungai di kawasan selatan Mesopotamia membuka jalan bagi munculnya banyak kota besar yang berpusat pada kuil dan dihuni masyarakat yang terstratifikasi, dengan populasi di atas 10.000 jika, tempat pemerintahan yang tersentralisasi mempekerjakan tenaga-tenaga spesialis. Dapat dipastikan bahwa pada babak Uruklah kota-kota Sumer mulai memanfaatkan tenaga budak yang diculik dari daerah perbukitan, dan ada cukup banyak bukti pemberdayaan budak budak-budak culikan sebagai tenaga kerja di dalam karya-karya sastra Sumer terdahulu. Artefak-artefak, dan bahkan koloni-koloni dari peradaban Uruk ini sudah ditemukan di seluruh daerah luas yang membentang dari Pegunungan Taurus di Turki sampai ke Laut Tengah di sebelah Barat, bahkan merentang ke timur sampai sejauh kawasan barat Iran.[52] Perdadaban babak Uruk yang dibawa serta para saudagar dan kolonis Sumer, seperti yang ditemukan di Tel Birak, berdampak kepada semua masyarakat di sekitarnya, yang berangsur-angsur mengembangkan kebudayaan dan ekonomi sendiri yang menyaingi Sumer. Kota-kota Sumer tidak mampu mempertahankan koloni-koloninya yang jauh dan terpencil dengan kekuatan militer.[52] Kemungkinan besar pemerintahan kota-kota Sumer pada babak Uruk bersifat teokratis, dan kemungkinan besar dikepalai oleh seorang raja-pendeta (ensi), dibantu suatu badan musyawarah pinisepuh yang dianggotai laki-laki maupun perempuan.[53] Cukup besar kemungkinannya bahwa panteon Sumer akhir ditata mengikuti struktur politik semacam ini. Ada sedikit bukti peperangan yang terorganisasi atau prajurit profesional pada babak Uruk, dan kota-kota pada umumnya tidak dipagari tembok. Pada kurun waktu inilah kota Uruk menjadi kota yang paling terurbanisasi di dunia, dengan jumlah warga yang menembus angka 50.000 jiwa untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia. Daftar Raja Sumer kuno berisi kulawangsa-kulawangsa awal dari beberapa kota terkemuka pada kurun waktu ini. Senarai nama-nama pertama di dalam daftar tersebut adalah nama raja-raja yang dikatakan memeritah sebelum suatu kejadian banjir besar. Nama-nama awal ini mungkin saja fiktif, dan mencakup beberapa tokoh legendaris dan mitologis seperti Alulim dan Dumuzid.[53] Babak Uruk berakhir pada waktu yang sama dengan terjadinya bolak-balik Piora, kurun waktu kemarau panjang kira-kira dari tahun 3200 sampai 2900 SM yang menandai berakhirnya iklim yang lebih basah dan lebih hangat yang berlangsung kira-kira dari 9.000 tahun silam hingga 5.000 tahun silam, yang disebut Iklim Optimum Holosen.[54] Babak Kulawangsa Awal Babak kulawangsa bermula sekitar tahun 2900 SM dan dikait-kaitkan dengan pergeseran dari pemerintahan kuil di bawah kepemimpinan badan musyawarah pinisepuh yang diketuai seorang agamawan yang disebut "En" (seorang pria jika kuilnya adalah tempat memuja dewi, atau seorang wanita jika kuilnya adalah tempat memuja dewa)[55] kepada suatu pemerintahan yang lebih sekuler di bawah kepemimpinan seorang Lugal (Lu = orang, Gal = besar), dan melibatkan tokoh-tokoh bapa leluhur legendaris seperti Dumuzid, Lugalbanda, dan Gilgamesy—yang memerintah tidak lama sebelum rekam sejarah bermula sekitar tahun 2900 SM, manakala tulisan silabis yang kini sudah dapat diartikan mulai berkembang menggantikan piktogram-piktogram yang menjadi cikal-bakalnya. Peradaban Sumer tetap berpusat di kawasan selatan Mesopotamia, sekalipun tak lama kemudian para penguasa Sumer melebarkan sayapnya ke kawasan-kawasan di sekitarnya, dan masyarakat-masyarakat Semit yang bertetangga dengan Sumer mengadopsi banyak budaya Sumer menjadi budaya mereka sendiri. Raja paling awal di dalam daftar Raja Sumer yang diketahui namanya dari sumber legendaris lain adalah Etana, raja ke-13 dari kulawangsa Kisy yang pertama. Raja paling awal yang dapat dipastikan keberadaannya dengan bukti arkeologis adalah Enmebaragesi, Raja Kisy (babak Kulawangsa Perdana I) yang disebutkan namanya di dalam Wiracarita Gilgamesy—sehingga mencuatkan dugaan bahwa Gilgamesy sendiri mungkin saja adalah salah seorang Raja Uruk yang historis. Seperti yang ditunjukkan oleh Wiracarita Gilgamesy, peperangan kian sering terjadi pada kurun waktu ini. Kota-kota mulai dipagari tembok, dan luasnya kian bertambah seiring kian hilangnya desa-desa yang tidak terlindungi di kawasan selatan Mesopotamia. Baik Gilgamesy maupun salah seorang pendahulunya, Enmerkar, dianggap sebagai tokoh yang berjasa membangun tembok kota Uruk.[56] Kulawangsa Lagasy yang pertama Sekalipun dihilangkan dari daftar raja, kulawangsa Lagasy (sekitar tahun 2500–2270 SM) dapat diketahui keberadaannya dari beberapa monumen penting dan banyak temuan arkeologis. Kendati tidak berumur panjang, salah satu kemaharajaan pertama yang dikenal di dalam sejarah adalah kemaharajaan yang didirikan oleh Eanatum, Raja Lagasy yang menganeksasi seantero negeri Sumer, termasuk Kisy, Uruk, Ur, dan Larsa, serta berhasil membuat negara kota Uma, saingan terberat Lagasy, bertekuk lutut dan mempersembahkan upeti kepadanya. Selain itu, wilayah kedaulatannya membentang sampai ke beberapa daerah di negeri Elam dan seluruh kawasan di sekeliling Teluk Persia. Tampaknya ia menjadikan pemanfaatan teror sebagai bagian dari kebijakannya.[57] Pada Jayastamba Burung Nasar yang didirikannya terdapat gambar burung-burung nasar yang sedang mematuki kepala-kepala yang terpenggal dan anggota-anggota tubuh yang tertetak dari jasad musuh-musuhnya. Kemaharajaannya tumbang tidak lama sesudah ia mangkat. Kemudian hari, Lugal-zage-si, Raja-Pendeta Uma, meruntuhkan keperdanaan kulawangsa Lagasy di Sumer, kemudian menaklukkan Uruk, menjadikannya sebagai ibu kota pemerintahannya, lalu mendaku diri sebagai kepala pemerintahan sebuah kemaharajaan yang membentang dari Teluk Persia sampai ke Laut Tengah. Ia adalah raja beretnis Sumer yang terakhir memerintah sebelum Sargon, Raja Akad, bangkit berdaulat.[43] Babak Akad Kemaharajaan Akad, yang diperkirakan berdaulat sekitar tahun 2234 sampai 2154 SM (menurut kronologi madya), didirikan oleh Sargon Agung. Keberadaan bahasa Akad yang tergolong ke dalam rumpun bahasa Semit Timur pertama kali diketahui dari nama diri raja-raja Kisy dari sekitar tahun 2800 SM,[57] yang terlestarikan di dalam daftar-daftar raja terkemudian. Ada karya-karya tulis yang seluruhnya disusun dalam bahasa Akar Lama dan diperkirakan berasal dari sekitar tahun 2500 SM. Penggunaan bahasa Akad Lama mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sargon Agung (sekitar tahun 2334–2279 SM), tetapi pada masa itu pun sebagian besar isi loh-loh yang berkaitan dengan urusan pemerintahan masih ditulis dalam bahasa Sumer, bahasa yang digunakan para katib. Gelb dan Westenholz membedakan masa penggunaan bahasa Akad Lama menjadi tiga tahap, yaitu tahap sebelum masa pemerintahan Sargon, tahap zaman Kemaharajaan Akad, dan tahap babak Ur III.[58] Bahasa Akad dan bahasa Sumer sama-sama digunakan sebagai bahasa rakyat selama kira-kira seribu tahun, tetapi sekitar tahun 1800 SM, bahasa Sumer lambat laun berubah menjadi bahasa sastra yang lebih dikenal di kalangan sarjana dan katib. Thorkild Jacobsen berpendapat bahwa ada jeda singkat dalam kesimbungan sejarah penggunaan between the pre- and post-Sargon periods, and that too much emphasis has been placed on the perception of a "Semitic vs. Sumerian" conflict.[58] Dapat dipastikan bahwa penggunaan bahasa Akad sempat dipaksakan selama jangka waktu yang pendek di daerah-daerah taklukan Sargon di negeri Elam. Babak GutiSekitar tahun 2193–2119 SM (menurut kronologi madya) Kulawangsa Lagasy yang kedua  Sekitar tahun 2200–2110 SM (menurut kronologi madya) Sesudah Kemaharajaan Akad jatuh ke tangan orang Guti, seorang penguasa pribumi Sumer bernama Gudea, Raja Lagasy, bangkit berkuasa dan meneruskan kebiasaan mendaku diri sebagai dewa yang merupakan adat raja-raja wangsa Sargon. Kulawangsa Lagasy sebelumnya, Gudea dan anak-cucunya juga memajukan seni budaya dan meninggalkan banyak artefak arkeologis. Babak Ur IIIKemudian hari, zaman kulawangsa Ur yang ketiga di bawah kepemimpinan Ur-Nammu dan Syulgi (sekitar tahun 2112–2004 SM menurut kronologi madya), yang berdaulat sampai ke kawasan selatan negeri Asyur, pada masa lalu sudah keliru disebut sebagai "renesans Sumer".[59] Pada masa itu kawasan selatan Mesopotamia sudah lebih bersifat Semit ketimbang Sumer, dengan kebangkitan kembali masyarakat Semit penutur bahasa Akad di Asyur maupun di banyak tempat lain, serta masuknya masyarakat Semit Martu (orang Amori) secara bergelombang dan mendirikan beberapa negara kota saingan di selatan, antara lain Isin, Larsa, Esynuna, dan kemudian hari Babel. Gelombang terakhir orang Amori pada akhirnya melahirkan Kemaharajaan Babel yang mendominasi kawasan selatan Mesopotamia selama jangka waktu yang pendek, sama seperti yang sudah dilakukan Kemaharajaan Asyur Lama di kawasan utara Mesopotamia sejak akhir abad ke-21 SM. Bahasa Sumer terus dipakai sebagai bahasa rohaniwan yang diajarkan di sekolah-sekolah Babel dan Asyur, seperti bahasa Latin pada Abad Pertengahan, selama aksara baji masih digunakan. Sandyakala dan alih kekuasaanKurun waktu ini pada umumnya dianggap bertepatan dengan terjadinya perpindahan populasi secara besar-besaran dari kawasan selatan ke kawasan utara Mesopotamia. Secara ekologis, produktifitas lahan-lahan Sumer menurun akibat peningkatan salinitas tanah. Salinitas tanah di negeri Sumer sudah lama dimafhumi sebagai masalah besar.[60] Pengeringan tanah teririgasi secara serampangan, di dalam iklim kering kerontang dengan tingkat evaporasi yang tinggi, mengakibatkan penumpukan garam yang larut ke dalam tanah, sehingga hasil panen pun anjlok.[61] Pada tahap Akad dan tahap Ur III, terjadi pergeseran dari budidaya gandum ke budidaya jelai yang lebih toleran terhadap garam, tetapi ini pun belum cukup, dan pada kurun waktu tahun 2100 sampai 1700 SM, populasi kawasan selatan Mesopotamia diperkirakan anjlok sebanyak hampir tiga per lima dari jumlah sebelumnya.[61] Penurunan populasi tersebut sangat mengganggu keseimbangan kekuatan politik di kawasan itu, melemahkan daerah-daerah tempat bahasa Sumer dipertuturkan, dan secara komparatif memperkuat daerah-daerah tempat bahasa Akad dituturkan sebagai bahasa utama. Sejak saat itu, bahasa Sumer hanya menjadi bahasa sastra dan keagamaan, sama seperti bahasa bahasa Latin di Eropa pada Abad Pertengahan. Sesudah invasi Elam dan penjarahan kota Ur pada masa pemerintahan Ibi-Sin (sekitar tahun 2028–2004 SM), Sumer tunduk di bawah pemerintahan orang Amori (dianggap sebagai pembuka Zaman Perunggu Madya). Pemerintahan negara-negara kota independen orang Amori pada kurun waktu abad ke-20 sampai abad ke-18 SM, yang dirangkum menjadi "Kulawangsa Isin" di dalam daftar raja Sumer, berakhir ketika Babel bangkit berdaulat di bawah kepemimpinan Hamurabi sekitar tahun 1800 SM. Penguasa-penguasa terkemudian yang merajai Asyur dan Babel sesekali menggunakan gelar lama raja-raja wangsa Sargon, yakni gelar "Raja Sumer dan Akad", misalnya Tukulti-Ninurta I yang menjadi Raja Asyur kira-kira sesudah tahun 1225 SM. PopulasiUruk, salah satu kota terbesar di Sumer, diperkirakan berpopulasi 50.000–80.000 jiwa pada masa jayanya.[62] Mengingat keberadaan kota-kota lain di Sumer, dan besarnya populasi petani, populasi Sumer secara kasar diperkirakan berkisar antara 0,8 juta hingga 1,5 juta jiwa. Populasi dunia pada zaman itu diperkirakan mencapai 27 juta jiwa.[63]  Orang Sumer menuturkan sejenis bahasa isolat. Sejumlah linguis mengaku sudah berhasil mendeteksi keberadaan suatu bahasa substratum yang tidak diketahui klasifikasinya di bahasa Sumer, lantaran nama beberapa kota besar di Sumer bukan berasal dari bahasa Sumer, sehingga menyingkap adanya pengaruh dari masyarakat yang lebih dulu mendiami kawasan itu.[64] Meskipun demikian, rekam arkeologis menunjukkan kesinambungan budaya yang jelas dan tidak terinterupsi dari zaman permukiman-permukiman babak Ubaid awal (tahun 5300–4700 SM berdasarkan uji C-14) di kawasan selatan Mesopotamia. Orang Sumer yang datang bermukim kemudian menggarap tanah kawasan itu yang subur oleh endapan lumpur dari sungai Tigris dan sungai Efrat. Beberapa arkeolog berspekulasi bahwa masyarakat yang mula-mula menuturkan bahasa Sumer adalah masyarakat tani yang berpindah dari kawasan utara Mesopotamia sesudah menyempurnakan pertanian beririgasi di kawasan itu. Tembikar babak Ubaid di kawasan selatan Mesopotamia telah dihubungkan via gerabah peralihan Coga Mami dengan tembikar kebudayaan babak Samara (Sekitar tahun 5700 sampai tahun 4900 SM berdasarkan uji C-14) di utara, yakni kebudayaan yang pertama kali mempraktikkan suatu bentuk primitif dari pertanian beririgasi di sepanjang pertengahan sungai Tigris dan anak-anak sungainya. Keterkaitan tersebut terlihat jelas di Tel Awaili dekat Larsa, yang diekskavasi bangsa Prancis pada dasawarsa 1980-an, tempat ditemukannya tembikar pra-Ubaid yang menyerupai gerabah Samara di delapan tingkat penggalian. Menurut teori ini, masyarakat-masyarakat tani menyebar ke kawasan selatan Mesopotamia lantaran sudah mengembangkan suatu organisasi kemasyarakatan berpusatkan kuil untuk memobilisasi tenaga kerja dan teknologi bagi kepentingan pengendalian air, sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan sejahtera di lingkungan yang keras. Pihak-pihak lain membersitkan dugaan bahwa masyarakat Sumer adalah kelanjutan dari masyarakat-masyarakat pribumi yang hidup dari berburu dan menangkap ikan, yang dikaitkan dengan perkakas-perkakas batu bermata dua yang ditemukan di kawasan pesisir jazirah Arab. Juris Zarins berkeyakinan bahwa mungkin saja orang Sumer adalah masyarakat yang mendiami kawasan Teluk Persia sebelum kawasan itu dilamun air pada penghujung Zaman Es. BudayaHidup bermasyarakat dan berumah tangga Piktogram-piktogram primitif menyiratkan[65] bahwa pada babak permulaan sejarah Sumerː

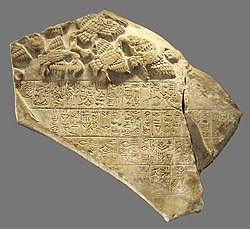

Ada cukup banyak bukti yang berkaitan dengan seni musik Sumer. Orang Sumer sudah mengenal dan memainkan alat musik kecapi dan seruling. Contoh temuan alat musik yang terkenal antara lain adalah kecapi-kecapi Ur.[66] Kebudayaan Sumer didominasi kaum pria dan terstratifikasi. Undang-Undang Ur-Nammu, perundang-undangan tertua yang sudah ditemukan, yang berasal dari babak Ur III, menyingkap struktur kemasyarakatan di dalam hukum Sumer akhir. Di bawah lu-gal ("orang besar" atau raja), segenap anggota masyarakat tergolong ke dalam salah satu dari kedua strata dasar, yaitu "lu" atau orang merdeka, dan budak (budak laki-laki disebut arad, sedangkan budak perempuan disebut geme). Anak laki-laki seorang lu disebut dumu-nita sebelum berumah tangga. Pada saat memasuki kehidupan berumah tangga, seorang wanita (munus) berubah status dari anak perempuan (dumu-mi) menjadi seorang istri (dam), kemudian menjadi seorang janda (numasu) apabila ditinggal mati suaminya. Seorang janda dibenarkan untuk kawin lagi dengan laki-laki yang sesuku dengan mendiang suaminya. Pada permulaan sejarah Sumer, kaum wanita memainkan peran penting di tengah masyarakat selaku pendeta perempuan. Mereka juga dapat memiliki harta kekayaan, melakukan transaksi bisnis, dan dilindungi hak-haknya oleh mahkamah. Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan jatah warisan yang sama besar. Status kaum wanita kian memburuk pada abad-abad sesudah tahun 2300 SM. Hak mereka untuk menjual harta benda sendiri dibatasi, bahkan dewi-dewi pun tidak lagi dipandang semulia dulu.[67][68] Prasasti-prasasti berisi penjabaran usaha-usaha pembaharuan Raja Lagasy yang bernama Urukagina (sekitar tahun 2350 SM) menyebutkan bahwa ia menghapuskan adat poliandri di negaranya, dengan menetapkan bahwa perempuan yang bersuami banyak harus dirajam dengan batu bertuliskan kedurjanaan yang diperbuatnya.[69] Putri Sumer (sekitar tahun 2150 SM) Seorang putri Sumer pada zaman Gudea, sekitar tahun 2150 SM. Detail muka. Koleksi Museum Louvre, nomor kode AO 295. Perkawinan biasanya diatur oleh orang tua kedua mempelai;[70] pertunangan biasanya diresmikan lewat persetujuan kontrak yang dituliskan pada loh-loh lempung.[70] Perkawinan dianggap sah begitu mempelai pria menyerahkan maskawin kepada ayah mempelai wanita.[70] Salah satu amsal Sumer menggambarkan perkawinan yang ideal dan bahagia lewat ucapan bangga seorang suami bahwa istrinya sudah melahirkan baginya delapan orang anak laki-laki tetapi belum juga jemu bersanggama.[71] Orang Sumeria berpandangan bahwa perempuan sepatutnya masih perawan pada waktu mulai berumah tangga,[72] tetapi tidak mengharapkan hal yang sama dari laki-laki,[72] kendati salah seorang penulis menganggap sanggama sebelum berumah tangga pada umumnya tidak dibenarkan.[73] Baik orang Sumer maupun orang Akad tidak memiliki kata yang benar-benar sepadan dengan kata 'keperawanan' dalam bahasa Indonesia, dan konsep keperawanan diungkapkan secara deskriptif, misalnya sebagai a/é-nu-gi4-a dalam bahasa Sumer atau la naqbat dalam bahasa Akad, artinya 'belum terjamah', atau giš nunzua, artinya 'belum kenal zakar'.[72] Tidak jelas apakah istilah-istilah seperti šišitu di dalam karya-karya tulis medis Akad mengindikasikan selaput dara, tetapi tampaknya keutuhan selaput dara tidaklah relevan dalam memastikan keperawanan wanita, tidak seperti yang berlaku dalam kebudayaan-kebudayaan yang muncul lebih kemudian di Timur Dekat. Pemastian keperawanan lebih banyak bergantung kepada pengakuan wanita itu sendiri.[72] Dari rekam sejarah yang paling awal, diketahui bahwa orang Sumer menyikapi seks dengan sangat santai.[74] Moral seksual mereka bukan ditentukan oleh apakah suatu tindakan seksual dianggap imoral, melainkan oleh apakah tindakan seksual itu menajiskan atau tidak menajiskan diri orang.[74] Orang Sumer pada umumnya meyakini bahwa masturbasi dapat meningkatkan kemampuan seks, baik pria maupun wanita,[74] dan mereka kerap melakukannya, baik sendirian maupun bersama pasangan.[74] Orang Sumer juga tidak menabukan seks anal.[74] Para pendeta perempuan Entu dilarang beranak-pinak[75][71] dan kerap melakukan seks anal untuk mencegah kehamilan.[75] Ada praktik pelacuran, tetapi tidak jelas apakah ada praktik pelacuran keagamaan.[76] Bahasa dan aksara Temuan arkeologis terpenting di Sumer adalah sejumlah besar loh lempung bertuliskan aksara baji. Aksara Sumer dipandang sebagai salah satu tonggak sejarah penting dalam perkembangan kemampuan manusia, bukan hanya untuk merekam sejarah, melainkan juga untuk menciptakan karya-karya sastra, baik dalam bentuk wiracarita puitis maupun dalam bentuk cerita-cerita, doa-doa, dan undang-undang. Meskipun sistem aksara perdana adalah sistem aksara hieroglifis yang menggunakan ideogram-ideogram, tidak lama kemudian muncul aksara baji logosilabis. Batang gelagah yang ujungnya diraut sehingga menyerupai segitiga atau baji digunakan untuk mengguratkan aksara pada lempung basah. Sekumpulan besar karya tulis dalam bahasa Sumer berhasil sintas sampai hari ini, termasuk surat-surat pribadi maupun surat-surat bisnis, tanda terima, daftar-daftar leksikal, undang-undang, madah-madah, doa-doa, cerita-cerita, dan catatan-catatan harian. Perpustakaan-perpustakaan yang sarat dengan loh lempung telah ditemukan. Prasasti-prasasti monumental dan kalimat-kalimat yang diguratkan pada benda-benda lain semisal arca atau bata juga sangat lazim dijumpai. Banyak karya tulis yang sintas dalam berangkap-rangkap salinan lantaran berulang kali disalin oleh orang-orang yang sedang menjalani pelatihan untuk menjadi katib. Bahasa Sumer terus bertahan sebagai bahasa agama dan hukum di Mesopotamia jauh sesudah kawasan itu didominasi masyarakat penutur bahasa Semit. Salah satu contoh utama karya tulis beraksara baji adalah syair pajang yang ditemukan di antara puing-puing kota Uruk, yaitu Wiracarita Gilgamesy yang ditulis dengan aksara baji Sumer yang baku. Wiracarita ini mengisahkan seorang raja dari babak Kulawangsa Perdana II yang bernama Gilgamesy ata "Bilgamesy" dalam bahasa Sumer, yang pergi bertualang bersama sahabatnya, Enkidu. Kisah tersebut dituangkan ke dalam beberapa lempeng loh lempung, dan diduga merupakan karya sastra fiksi sintas tertua yang diketahui saat ini. Pada umumnya bahasa Sumer dipandang sebagai sebuah bahasa isolat di ranah lingistika, sebab tidak tergolong ke dalam rumpun bahasa manapun yang diketahui saat ini. Di lain pihak, bahasa Akad justru dapat digolongkan ke dalam rumpun bahasa Semit, salah satu rumpun di dalam gugus rumpun bahasa Afrika-Asia. Usaha untuk menghubung-hubungkan bahasa Sumer dengan rumpun-rumpun bahasa lain sudah berulang terus-menerus berakhir dengan kegagalan. Bahasa Sumer adalah sebuah bahasa aglutinatif. Dengan kata lain, morfem-morfem ("satuan-satuan makna") dipadu untuk menciptakan kata-kata, berbeda dari bahasa-bahasa analitis di mana morfem-morfem murni dipadu untuk menciptakan kalimat-kalimat. Beberapa penulis pernah mencuatkan pandangan tentang bukti keberadaan suatu bahasa substratum atau adstratum untuk fitur-fitur geografis serta pelbagai kriya dan aktivitas bercocok tanam, yang disebut sebagai bahasa Purwa-Efrat atau bahasa Purwa-Tigris, tetapi pandangan tersebut dinafikan oleh penulis-penulis lain. Memahami karya-karya tulis Sumer dewasa ini dapat saja problematis. Yang paling sukar dipahami adalah karya-karya tulis yang lebih tua umurnya, yang dalam banyak kasus tidak menyajikan struktur gramatis yang lengkap dari bahasa dan tampaknya dimanfaatkan sebagai "aide-mémoire" bagi para katib yang cendekia.[77] Bahasa Akad lambat laun menggeser bahasa Sumer sebagai bahasa tutur masyarakat kira-kira pada masa peralihan dari milenium ke-3 ke milenium ke-2 SM.[78] Bahasa Sumer terus dipakai sebagai bahasa agama, upacara, sastra, dan ilmu pengetahuan di Babel dan Asyur sampai abad pertama Tarikh Masehi.[79]

AgamaOrang Sumer percaya bahwa dewa-dewilah yang mengatur segala segi kehidupan mereka, dan bersikap tawaduk dalam menghadapi kekuatan-kekuatan kosmis seperti maut dan murka dewata.[70] Agama orang Sumer tampaknya dilandasi dua mitos kosmogonis yang berdiri sendiri-sendiri. Mitos yang pertama menyifatkan penciptaan dunia sebagai akibat serangkaian hieros gamos atau perkawinan suci, melibatkan pendamaian pihak-pihak berlawanan, yang dipostulasikan sebagai penyatuan wujud ilahi laki-laki dan wujud ilahi perempuan, yakni dewa-dewi. Pola tersebut terus memengaruhi mitos-mitos di kawasan Mesopotamia. Oleh sebab itu, di dalam Enuma Elisy, hikayat Akad yang muncul lebih kemudian, penciptaan dunia disifatkan sebagai penyatuan air tawar dan air asin, yakni bersatunya Abzu yang berjenis kelamin laki-laki dengan Tiamat yang berjenis kelamin perempuan. Hasil penyatuan itu adalah Lahm dan Lahmu, "yang berlumpur", yakni gelar-gelar yang diberikan kepada para penjaga gapura kuil E-Abzu Enki di Eridu, kota pertama orang Sumer. Menyerupai kemunculan pulau-pulau lumpur dari pertemuan air tawar dengan air asin di muara Sungai Efrat, tempat mengendapnya lumpur yang dibawa arus sungai, terjadi hieros gamos kedua yang melahirkan Ansyar dan Kisyar, yakni "sendi langit" (atau poros langit) dan "sendi bumi", pasangan yang menurunkan Anu (langit) dan Ki (bumi). Hieros gamos penting lainnya di dalam kepercayaan orang Sumer adalah hieros gamos antara Ki, yang dikenal orang Sumer dengan sebutan Ninhursag atau "Tuan Putri Pegunungan", dan Enki dari Eridu, dewa air tawar. Hieros gamos ini melahirkan tumbuh-tumbuhan dan padang penggembalaan. Pada tahap permulaan, yang menyusul kemunculan pencatatan sejarah, kota Nipur di kawasan tengah Mesopotamia menggantikan Eridu di kawasan selatan Mesopotamia sebagai kota kuil utama, yang para pendetanya menjalankan hegemoni politik atas negara-negara kota lain. Nipur mempertahankan status ini sepanjang sejarah Sumer. Dewa-dewi Orang Sumer mengimani keberadaan banyak ilah antropomorfis, atau beriman kepada banyak dewa-dewi berwujud manusia. Tidak ada daftar susunan dewa-dewi yang berterima umum; masing-masing negara kota memiliki ilah pelindung, kuil, dan raja-pendeta tersendiri. Sekalipun demikian, pemujaan terhadap ilah-ilah pelindung tidak bersifat eksklusif; ilah pelindung sebuah kota acap kali juga dipuja di tempat lain. Masyarakat penutur bahasa Sumer merupakan salah satu masyarakat pertama yang menjabarkan keimanannya secara tertulis, dan menjadi inspirasi utama dalam mitologi, agama, dan astrologi yang berkembang kemudian hari di Mesopotamia. Dewa-dewi yang dipuja orang Sumer adalah sebagai berikut:

Dewa-dewi di atas membentuk panteon utama. Selain dewa-dewi dalam panteon utaa, masih ada ratusan lagi dewa-dewi kecil. Dewa-dewi Sumer kerap dikait-kaitkan dengan kota-kota tertentu, dan arti penting mereka di ranah keagamaan acap kali timbul dan tenggelam seiring pasang dan surutnya kekuasaan politik kota-kota tersebut. Dewa-dewi dikatakan menciptakan manusia dari lempung untuk melayani mereka. Kuil-kuil mengatur proyek-proyek pengerahan tenaga kerja masal yang dibutuhkan dalam usaha pertanian beririgasi. Warga diwajibkan untuk menyumbangkan tenaga bagi kepentingan kuil, tetapi boleh menggantinya dengan pembayaran dalam bentuk perak. KosmologiOrang Sumer membayangkan bumi sebagai setra caturkona bersudut empat.[84] Akhirat bagi orang Sumer adalah turun ke pratala yang suram dan menjadi Gidim (hantu) jentaka selama-lamanya.[84] Jagat raya terbagi menjadi empat tepas, yaitu:

Dunia yang dikenal orang Sumer membentang dari Laut Atas atau pesisir Laut Tengah, sampai ke Laut Bawah, yaitu Teluk Persia dan negeri Meluha (kemungkinan besar Lembah Sungai Sindu) dan negeri Magan (Oman), yang terkenal dengan bijih tembaganya. Kuil dan penataannyaTiap-tiap zigurat (kuil orang Sumer) memiliki namanya sendiri-sendiri dan memiliki pelataran depan dengan sebuah kolam pentahiran di tengah-tengahnya.[87] Gedung kuil itu sendiri memiliki semacam panti umat sebagai area pusat gedung dengan lorong-lorong di kanan kirinya. Di sebelah lorong-lorong tersebut terdapat bilik-bilik untuk para pendeta. Pada salah satu ujung gedung terdapat podium dan sebuah meja dari bata lumpur tempat mengaturkan kurban hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lumbung dan gudang biasanya dibangun berdekatan dengan kuil. Kemudian hari orang Sumer mulai mendirikan kuil-kuil di puncak undakan teras persegi, yang kelak menjadi ciri khas zigurat.[88] Adat penguburanOrang Sumer percaya bahwa sesudah seseorang tutup usia, arwahnya akan terkungkung di sebuah negeri suram yang diperintah Eresykigal. Pintu-pintu gerbang wilayah kekuasaannya dijaga oleh beragam jenis monster yang khusus diciptakan untuk mencegah orang memasuki maupun meninggalkannya. Jenazah dikebumikan di lahan pekuburan yang berlokasi di luar tembok kota, disemayamkan di bawah gundukan tanah yang menyerupai bukit kecil, bersama barang-barang persembahan kepada monster-monster dan sedikit bekal makanan. Orang-orang yang mampu akan berusaha supaya jenazahnya kelak dikebumikan di Dilmun.[86] Kurban manusia ditemukan di dalam liang-liang maut di Pekuburan Kerajaan di Ur, di tempat jenazah Ratu Puabi dikebumikan bersama para hamba sahaya. Bercocok tanam dan berburu satwaOrang Sumer mungkin mengadopsi gaya hidup bercocok tanam seawal-awalnya sekitar tahun 5000–4500 SM. Negeri Sumer memperlihatkan sejumlah teknik pokok dalam bercocok tanam, termasuk irigasi yang terorganisasi, penggarapan lahan secara intensif dalam skala besar, budidaya satu jenis tanaman lewat cara bercocok tanam dengan tenggala, dan pemanfaatan tenaga kerja khusus cocok tanam di bawah kendali birokrasi. Kebutuhan untuk menata pencatatan kuil yang mengorganisasikan kegiatan-kegiatan semacam inilah yang mendorong dikembangkannya tulisan (sekitar tahun 3500 SM).  Pada awal babak Uruk, piktogram-piktogram primitif menyiratkan bahwa orang Sumer sudah beternak domba, kambing, lembu, dan babi. Mereka memanfaatkan tenaga sapi sebagai hewan beban utama dan keledai atau aneka jenis kuda sebagai hewan angkutan utama. "Pakaian wol maupun permadani dibuat dari benang wol atau bulu hewan. ... Di samping rumah terdapat taman berpagar tembok yang ditanami pepohonan dan aneka tumbuhan lain; gandum dan kemungkinan besar juga tanaman biji-bijian lainnya ditebarkan ke lahan, and the syaduf sudah dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi. Tanaman juga dibudidayakan di pot atau jambangan."[65]  Orang Sumer merupakan salah satu masyarakat pertama yang diketahui sudah meminum bir. Tumbuhan biji-bijian berlimpah-ruah dan merupakan bahan baku utama dalam pembuatan bir perdana. Mereka membuat beragam jenis bir dari gandum, jelai, dan campuran biji-bijian. Bagi orang Sumer, pembuatan bir sangatlah penting. Bir disinggung di dalam Wiracarita Gilgamesy, ketika Enkidu dikenalkan dengan makanan dan bir yang biasa disantap rakyat Gilgamesy: "Minumlah bir, seturut adat kebiasaan negeri ini... Dia menenggak habis tujuh buyung bir! Maka mulailah girang lagak lagamnya lalu bernyanyi dengan sukacita!"[89] Orang Sumer menerapkan teknik-teknik irigasi yang mirip dengan yang diterapkan di Mesir.[90] Antropolog Amerika Robert McCormick Adams mengemukakan bahwa perkembangan irigasi berkaitan dengan urbanisasi,[91] dan bahwa 89% dari populasi negeri Sumer berdiam di kota-kota. Orang Sumer membudidayakan jelai, kacang arab, miju-miju, gandum, kurma, bawang bombai, bawang putih, selada, bawang prei, dan sesawi. Orang Sumer menangkap banyak ikan juga berburu unggas dan kijang.[92] Pertanian Sumer sangat bergantung kepada irigasi. Tata irigasi diwujudkan lewat pemanfaatan syaduf, kanal, terusan, tanggul, empang, dan waduk. Banjir bandang yang kerap timbul akibat luapan Sungai Tigris dan sesekali juga akibat luapan Sungai Efrat memaksa orang Sumer untuk sering | ||||||||||||