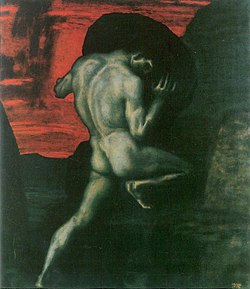

Absurdisme Absurdime adalah teori filsafat yang berpandangan bahwa jagat raya irasional dan tanpa makna. Teori ini menegaskan bahwa pencarian makna justru menjerumuskan manusia ke dalam konflik dengan dunia yang tampak tanpa arti. Pertentangan ini dapat terjadi antara kemanusiaan yang rasional dengan semesta yang irasional, antara niat dengan hasil, atau antara penilaian yang subjektif dengan nilai objektif. Namun, batas pengertian istilah ini sendiri kerap diperdebatkan. Absurdime menyatakan bahwa, karena satu atau lebih pertentangan tersebut, eksistensi secara keseluruhan adalah absurd. Dalam hal ini, ia berbeda dari pandangan yang lebih terbatas yang hanya menilai situasi, pribadi, atau fase tertentu dalam hidup sebagai sesuatu yang absurd. Berbagai unsur dari absurditas telah dibahas dalam literatur akademik, dan para pemikir kerap menitikberatkan definisi maupun penelitian mereka pada aspek yang berbeda-beda. Pada tataran praktis, konflik yang mendasari absurditas tampak dalam perjuangan individu untuk menemukan makna di dunia yang hampa arti. Sementara itu, pada tataran teoretis, lebih ditekankan pada keterbatasan epistemik akal budi untuk menyingkap dan memahami realitas. Secara tradisional, konflik ini dipahami sebagai benturan antara unsur batiniah kodrat manusia dan unsur lahiriah alam semesta. Namun, beberapa pemikir belakangan berpendapat bahwa keduanya bisa saja sama-sama berasal dari dalam diri: di satu sisi kemampuan untuk menyingkap kesewenang-wenangan dari tujuan tertinggi apa pun, dan di sisi lain ketidakmampuan untuk berhenti peduli pada tujuan tersebut. Sejumlah penafsiran juga menambahkan unsur metakognitif, dengan menegaskan bahwa kesadaran akan konflik itu sendiri diperlukan agar absurditas dapat muncul. Sebagian argumen yang mendukung absurdime berpusat pada keterpinggiran manusia di jagat raya, pada peran kematian, atau pada ketidakmasukakalan dan irasionalitas dalam mengandaikan adanya tujuan tertinggi. Sementara itu, penolakan terhadap absurdime kerap menyatakan bahwa hidup sesungguhnya bermakna, atau menyoroti konsekuensi problematis maupun inkonsistensi dalam pandangan ini. Para pembela absurdime sering mengeluhkan bahwa tema ini tidak memperoleh perhatian layak dari filsuf profesional, meski pentingnya pokok bahasan ini serta dampak psikologisnya bagi individu yang mengalaminya dalam bentuk krisis eksistensial sangat besar. Berbagai tanggapan telah diajukan untuk menghadapi absurditas dan dampaknya. Tiga tanggapan utama yang dibahas dalam literatur absurdime klasik ialah bunuh diri, kepercayaan religius pada tujuan yang lebih tinggi, dan pemberontakan terhadap absurditas. Dari ketiganya, pemberontakan biasanya dipandang sebagai pilihan yang disarankan, sebab berbeda dari dua jalan lain, ia tidak melarikan diri dari absurditas, melainkan mengakuinya sebagaimana adanya. Pemikir kemudian mengusulkan respons tambahan, misalnya menggunakan ironi untuk memandang hidup dengan lebih ringan, atau tetap dalam ketidaktahuan terhadap konflik yang mendasarinya. Sebagian absurdis berpendapat bahwa cara seseorang merespons, atau apakah ia memilih merespons sama sekali, pada akhirnya tidaklah signifikan. Hal ini bertolak dari gagasan bahwa jika pada hakikatnya tidak ada yang benar-benar penting, maka respons manusia terhadap kenyataan itu pun tak memiliki arti. Istilah "absurdime" paling erat dikaitkan dengan filsafat Albert Camus. Namun, landasan awal serta diskusi mengenai absurditas juga ditemukan dalam karya-karya Søren Kierkegaard. Absurdime berkelindan erat dengan berbagai konsep dan teori lain. Pandangan dasarnya terilhami oleh filsafat eksistensialis. Akan tetapi, eksistensialisme memuat komitmen teoretis tambahan dan kerap memandang lebih optimistis terhadap kemungkinan menemukan atau menciptakan makna dalam kehidupan. Absurdime dan nihilisme sama-sama berpendapat bahwa hidup tiada bermakna, tetapi para absurdis tidak memperlakukannya sekadar sebagai fakta terisolasi. Mereka lebih tertarik pada pertentangan antara hasrat manusia akan makna dengan ketiadaan makna dalam dunia. Dihadapkan pada konflik ini, seseorang dapat mengalami krisis eksistensial, di mana pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan seperti kecemasan atau depresi dapat mendorongnya mencari jalan keluar. Namun, pengakuan atas tiadanya makna objektif tidak menutup kemungkinan bagi seorang pemikir sadar untuk menemukan makna subjektif dalam kehidupannya. DefinisiAbsurdime adalah tesis filsafat yang menyatakan bahwa kehidupan, atau dunia secara keseluruhan, bersifat absurd. Secara umum, istilah "absurd" dipahami menunjuk pada ketiadaan makna atau tujuan. Namun, terdapat perdebatan yang cukup besar mengenai batasan pengertiannya, sehingga berbagai versi definisi telah diajukan.[1][2][3][4][5] Pilihan definisi yang digunakan memiliki implikasi penting: apakah tesis absurdime dapat dianggap benar atau tidak, serta argumen yang dipakai untuk mendukung maupun menolaknya, bergantung pada definisi yang dipilih. Dalam satu pengertian ia mungkin benar, sementara dalam pengertian lain bisa keliru.[6] Secara umum, yang absurd adalah sesuatu yang kehilangan makna, sering kali karena mengandung unsur kontradiksi. Ia bersifat paradoksal, karena tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh rasio.[7][8][9] Namun, dalam kerangka absurdime, istilah ini digunakan dengan makna yang lebih khusus. Menurut kebanyakan definisi, absurditas muncul dari adanya konflik, ketidakselarasan, atau tabrakan antara dua hal. Perbedaan pandangan muncul mengenai apa sebenarnya dua hal tersebut.[1][2][3][4] Misalnya, secara tradisional absurditas dipahami sebagai pertemuan antara manusia rasional dengan dunia yang irasional, atau sebagai upaya memahami sesuatu secara rasional meski ia berada di luar jangkauan rasio.[10][11] Definisi lain menunjuk pada jurang antara niat dan hasil, antara aspirasi dan realitas, atau antara penilaian subjektif dan nilai objektif sebagai sumber absurditas.[1][3] Beberapa pemahaman lain menempatkan kedua sisi konflik itu di dalam diri manusia sendiri: di satu sisi ada kesadaran akan sifat sewenang-wenang dari tujuan akhir, di sisi lain ada ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari keterikatan terhadap tujuan tersebut.[4] Dalam hal konflik ini, absurdime berbeda dari nihilisme: ia bukan sekadar klaim bahwa tidak ada yang berarti. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa segala sesuatu tampak berarti bagi kita, meski kesan ini tidak bisa kita enyahkan. Perbedaan ini terungkap dalam sifat relasional absurditas, yang selalu menyingkap dua sisi yang berhadap-hadapan.[4][1][2] Berbagai unsur penyusun absurditas telah diajukan, dan para pemikir sering menitikberatkan definisi maupun penyelidikannya pada salah satu dari unsur tersebut. Ada yang menekankan sisi praktis, yakni pencarian makna oleh individu; sementara yang lain menekankan sisi teoretis, yakni ketidakmampuan manusia untuk mengetahui dunia atau meraihnya secara rasional. Perdebatan lain menyangkut apakah konflik tersebut hanya berlangsung dalam diri individu, ataukah antara harapan individu dengan dunia luar. Beberapa teori juga menambahkan unsur metakognitif, yaitu kesadaran individu akan konflik tersebut.[2][3][12][4] Aspek penting dari absurdime adalah bahwa absurditas tidak terbatas pada situasi tertentu, melainkan melingkupi kehidupan secara keseluruhan.[2][1][13] Ada kesepakatan umum bahwa manusia sering berhadapan dengan situasi absurd dalam kehidupan sehari-hari.[7] Situasi itu biasanya muncul ketika terdapat ketidaksesuaian yang mencolok antara niat dan realitas.[2] Sebagai contoh, orang yang berjuang keras mendobrak pintu depan sebuah rumah berada dalam situasi absurd bila rumah itu ternyata tidak memiliki dinding belakang, sehingga ia sebenarnya bisa masuk dengan mudah melalui jalur tersebut.[1] Namun, tesis filosofis absurdime jauh lebih luas, sebab ia tidak terbatas pada peristiwa, pribadi, atau fase tertentu dalam hidup. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kehidupan—atau dunia pada umumnya—adalah absurd. Klaim bahwa absurditas mencakup keseluruhan hidup ini menimbulkan perdebatan, berlawanan dengan klaim yang lebih lemah bahwa hanya sebagian situasi saja yang absurd.[2][1][13] Perspektif absurdime biasanya muncul ketika seseorang mengambil jarak dari kesibukan sehari-hari dan mencoba menimbang arti pentingnya dalam lingkup yang lebih luas.[4][2][14] Pertimbangan ini dapat menyingkap kesadaran bahwa meski keseharian kita terasa begitu berarti, makna itu memudar bila ditinjau dari horizon yang lebih besar. Di sinilah terkuak konflik antara arti yang tampak dari sudut pandang internal dan kehampaan yang terungkap dari sudut pandang eksternal.[4] Absurd menjadi persoalan karena manusia memiliki keinginan kuat akan makna dan tujuan, meskipun keduanya seakan tiada.[7] Dalam pengertian ini, konflik yang melahirkan absurditas kerap berwujud—atau ditemani—oleh suatu krisis eksistensial.[15][14] KomponenPraktis dan teoretisSalah satu unsur penting dari absurditas pada tataran praktis berkaitan dengan kesungguhan yang dibawa manusia dalam menjalani hidup. Kesungguhan ini tercermin dalam beragam sikap dan ranah, misalnya terkait dengan ketenaran, kenikmatan, keadilan, pengetahuan, maupun perjuangan untuk bertahan hidup—baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.[2][8][14] Namun, tampak ada ketidakselarasan antara betapa seriusnya kita memandang hidup—baik hidup kita sendiri maupun hidup sesama—di satu sisi, dan betapa sewenang-wenangnya hidup dan dunia pada umumnya tampak di sisi lain. Hal ini dapat dipahami dalam kerangka kepentingan dan kepedulian: adalah suatu absurditas bahwa manusia tetap bersungguh-sungguh memedulikan hal-hal ini, meskipun pada tataran objektif seolah-olah semuanya kehilangan bobot kepentingan.[16][17] Tumbukan antara kedua sisi inilah yang dapat disebut sebagai absurditas. Hal ini mungkin paling jelas ketika seseorang begitu serius mempertimbangkan pilihan di antara berbagai kemungkinan yang sesungguhnya sama-sama tanpa makna.[2][3] Sejumlah pemikir menggambarkan sisi etika dari absurdisme dan nihilisme sebagai pandangan bahwa bagaimana pun kita bertindak tidaklah penting, atau bahwa "segala sesuatu diperbolehkan."[8] Dari sudut pandang ini, aspek penting dari absurditas ialah bahwa tujuan atau makna tertinggi mana pun yang kita pilih untuk dikejar, pada akhirnya tetap dapat digugat, sebab pada langkah terakhir ia senantiasa kehilangan dasar pembenaran yang lebih tinggi.[2][1] Namun demikian, biasanya dibuat pembedaan antara absurdisme dan nihilisme, karena absurdisme memuat unsur tambahan berupa ketegangan antara hasrat manusia akan makna dengan ketiadaan makna itu sendiri.[18][14] Dalam tataran yang lebih teoretis, absurdisme adalah kepercayaan bahwa dunia, pada hakikatnya, bersifat acuh tak acuh dan tak tertembus oleh usaha manusia untuk mengungkap alasan terdalamnya, atau bahwa alasan itu memang mustahil diketahui.[12][10] Komponen teoretis ini berkaitan erat dengan persoalan epistemologis tentang keterbatasan manusia dalam memahami dunia.[12] Termasuk di dalamnya tesis bahwa dunia, dalam hal-hal yang paling mendasar, tak pernah sepenuhnya tertangkap oleh nalar manusia—baik dalam hal apa yang patut diyakini maupun dalam hal bagaimana bertindak.[12][10] Hal ini tercermin dalam kekacauan dan irasionalitas semesta, yang bergerak menurut hukumnya sendiri tanpa peduli pada kepentingan atau aspirasi manusia. Pandangan ini terkait erat dengan gagasan bahwa dunia tetap bungkam ketika kita bertanya mengapa segala sesuatu adalah sebagaimana adanya. Keheningan ini lahir dari kesan bahwa, pada tataran yang paling asali, segala sesuatu ada tanpa alasan: ia sekadar hadir.[12][19][20] Aspek penting dari keterbatasan pengetahuan ini ialah bahwa ia bersifat hakiki dalam kognisi manusia: ia tidak timbul karena mengikuti prinsip yang keliru atau kelemahan kebetulan, melainkan tertanam dalam hakikat daya kognitif manusia itu sendiri.[12] Beberapa pemikir juga mengaitkan persoalan ini dengan sirkularitas nalar manusia, yang begitu mahir membangun rantai justifikasi satu hal dengan hal lain, tetapi gagal melakukan hal serupa terhadap rantai justifikasi itu sendiri ketika ditilik dari langkah reflektif yang lebih tinggi.[2][14] Hal ini menyiratkan bahwa nalar manusia bukan hanya terlalu terbatas untuk memahami kehidupan secara utuh, melainkan bahwa jika ia sungguh-sungguh mencoba melakukannya, sirkularitasnya yang tak berpijak dapat runtuh dan menjerumuskannya ke dalam kegilaan.[2] Internal dan eksternalSalah satu perdebatan penting dalam literatur akademik mengenai hakikat absurdisme dan keber-absurdan berpusat pada pertanyaan apakah unsur yang menimbulkan pertentangan itu bersifat internal atau eksternal.[1][2][3][4] Menurut pandangan tradisional, absurditas memiliki dimensi internal sekaligus eksternal: ia lahir dari ketidaksesuaian antara hasrat batin manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan ketiadaan makna di luar dirinya, yakni di dunia. Dalam kerangka ini, manusia, di antara beragam keinginannya, menyimpan aspirasi transendental yang mendambakan bentuk makna yang lebih tinggi. Absurditas muncul karena aspirasi tersebut diabaikan oleh dunia, yang bersikap tak peduli terhadap "kebutuhan kita untuk pengakuan akan pentingnya hal-hal yang kita junjung".[1][3] Hal ini menyiratkan bahwa absurditas "bukanlah milik manusia … bukan pula milik dunia, melainkan hadir dalam kebersamaan keduanya." Namun, posisi ini ditolak oleh sejumlah pemikir kemudian, yang beranggapan bahwa absurditas sepenuhnya bersifat internal, karena ia "tidak lahir dari benturan antara harapan kita dan dunia, melainkan dari benturan yang berlangsung di dalam diri kita sendiri."[1][2][4][6] Pembedaan ini penting, sebab menurut pandangan terakhir, absurditas tertanam dalam kodrat manusia dan akan tetap hadir apa pun keadaan dunia. Maka, tidak hanya benar bahwa absurdisme berlaku di dunia aktual ini, melainkan dalam setiap dunia yang mungkin, bahkan dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan dan diarahkan oleh tujuan-Nya yang lebih tinggi, absurditas tetap akan menimpa manusia. Dalam pengertian ini, absurditas adalah buah dari kekuatan kesadaran kita untuk mengambil jarak dari apa yang dipikirkan dan merefleksikan alasan keberadaannya. Namun ketika proses ini diterapkan pada keseluruhan dunia, termasuk pada Tuhan sekalipun, pencarian alasan itu niscaya berakhir dengan kegagalan, apa pun rupa dunia itu.[1][2][14] Dengan demikian, absurditas lahir dari pertentangan dalam diri kita: "antara kapasitas kita untuk mengenali kesewenang-wenangan dari kepedulian terakhir kita, dan ketidakmampuan kita untuk melepaskan keterikatan padanya."[4] Pandangan ini berimplikasi bahwa absurditas hanya berlaku sejauh individu menyadarinya. Sebagai contoh, orang yang gagal menangkap sifat sewenang-wenang atau konflik itu tidak akan tersentuh olehnya.[1][2][14] MetakognitifMenurut sebagian peneliti, aspek sentral dari absurditas ialah bahwa subjek menyadari adanya pertentangan tersebut. Artinya, individu sadar akan kesungguhan yang ia investasikan, sekaligus sadar betapa kesungguhan itu tampak salah tempat di dalam dunia yang sewenang-wenang.[2][14] Hal ini juga menyiratkan bahwa entitas lain yang tak memiliki bentuk kesadaran ini—seperti materi anorganik atau bentuk kehidupan rendah—tidak dapat disebut absurd dan tidak menghadapi problem semacam ini.[2] Beberapa teoritikus juga menekankan bahwa pertentangan itu tetap bertahan meski individu menyadarinya; artinya, seseorang terus saja peduli pada urusan sehari-hari, meskipun ia menyadari bahwa dalam skala besar semua itu tiada artinya.[4] Para pendukung komponen metakognitif berpendapat bahwa hal ini menjelaskan mengapa absurditas terutama disematkan pada aspirasi manusia, dan bukan pada hewan tingkat rendah: karena mereka tidak memiliki kesadaran reflektif semacam ini. Namun, sebagian peneliti lain menolak syarat metakognitif ini dengan alasan bahwa ia akan mempersempit lingkup absurditas hanya pada segelintir individu yang jelas-jelas menyadari kontradiksi itu, sembari mengecualikan yang lain. Karena itu, para penentang berargumen bahwa kegagalan untuk mengenali pertentangan sama absurdnya dengan menghayati kontradiksi tersebut secara sadar.[1][2][14] ArgumenMendukungBerbagai argumen populer kerap diajukan untuk mendukung absurdisme. Sebagian menyoroti masa depan, dengan menunjukkan bahwa apa pun yang kita lakukan hari ini tidak akan berarti apa-apa sejuta tahun mendatang.[2][14] Garis pemikiran serupa menekankan betapa hidup kita sungguh tak berarti karena ukurannya yang amat kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan jagat raya, baik dari segi ruang maupun waktu. Tesis absurdisme juga kerap didasarkan pada persoalan kematian, yakni bahwa tidak ada tujuan akhir yang dapat kita capai, sebab pada akhirnya semua manusia akan mati.[2][20] Dalam pengertian ini, kematian dipandang menghancurkan segala pencapaian yang telah diperoleh dengan susah payah—entah itu karier, kekayaan, maupun pengetahuan. Argumen ini kadang dilunakkan dengan pandangan bahwa hidup kita dapat memberi pengaruh positif atau negatif bagi orang lain. Namun, masalah itu tetap tak terpecahkan sepenuhnya, karena problem yang sama—ketiadaan tujuan akhir—juga berlaku atas hidup mereka.[2] Thomas Nagel menolak pola pikir semacam ini dengan alasan bahwa argumen-argumen tersebut bersifat sirkular: mereka berasumsi, bukan membuktikan, bahwa hidup memang absurd. Misalnya, klaim bahwa tindakan kita hari ini tidak akan berarti sejuta tahun mendatang tidak serta merta menyiratkan bahwa tindakan itu tidak berarti hari ini. Begitu pula, kenyataan bahwa sebuah proses tidak bermuara pada tujuan terakhir yang bermakna tidak berarti bahwa keseluruhan proses itu sia-sia, sebab sebagian dari proses itu bisa memiliki pembenaran dalam dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pembenaran eksternal.[2][14] Argumen lain ditempuh secara tidak langsung, dengan menunjukkan bahwa berbagai pemikir besar dalam sejarah filsafat ternyata memuat unsur-unsur irasional dalam sistem mereka. Kesalahan bernalar yang nyata ini kemudian dianggap sebagai tanda kehadiran absurdisme, yang justru berusaha ditutup-tutupi atau dihindari.[12][21] Dari sudut pandang ini, kecenderungan manusia untuk mengandaikan adanya Tuhan yang baik hati dapat dipahami sebagai suatu bentuk mekanisme pertahanan atau angan-angan demi menghindari kebenaran yang tak menyenangkan sekaligus meresahkan.[12] Pandangan ini erat kaitannya dengan gagasan bahwa manusia memiliki hasrat bawaan akan makna dan tujuan, namun hasrat itu berhadapan dengan semesta yang tak peduli dan tanpa arti.[22][23][24] Sebagai contoh, René Descartes berusaha membangun suatu sistem filsafat atas dasar kepastian mutlak dari pernyataan "Aku berpikir, maka aku ada", tetapi kemudian, tanpa dasar justifikasi yang memadai, ia memperkenalkan gagasan tentang Tuhan yang baik hati dan tidak menipu, agar pengetahuan kita tentang dunia luar dapat dijamin.[12][25] Langkah problematis serupa juga diambil oleh John Locke, yang tetap menerima keberadaan Tuhan di luar pengalaman indrawi, meski filsafat empirisme yang ia anut secara ketat menuntut bahwa segala pengetahuan mesti berpangkal pada pengalaman indrawi.[12][26] Sejumlah pemikir lain mendukung absurdisme dengan berpijak pada klaim bahwa makna itu bersifat relasional. Dalam pengertian ini, sesuatu hanya bermakna sejauh ia berdiri dalam relasi dengan sesuatu yang lain yang juga bermakna.[4][21] Misalnya, sebuah kata memiliki arti karena ia berhubungan dengan suatu bahasa, atau kehidupan seseorang menjadi bermakna karena ia mengabdikan diri pada proyek yang dianggap lebih tinggi, seperti mengabdi kepada Tuhan atau memerangi kemiskinan. Konsekuensi penting dari karakterisasi makna semacam ini adalah bahwa ia mengancam jatuh pada sebuah regresi tak berhingga:[4][21] pada tiap langkah, sesuatu bermakna karena sesuatu yang lain bermakna, yang pada gilirannya hanya bermakna karena terkait pada hal bermakna lainnya, dan seterusnya.[27][28] Rantai tak berujung ini, beserta absurditas yang menyertainya, hanya bisa dihindari bila ada sesuatu yang memiliki makna intrinsik atau makna akhir, yakni makna yang tidak bergantung pada makna lain.[4][21] Sebagai contoh, bila hal-hal besar seperti Tuhan atau perjuangan melawan kemiskinan memang bermakna, maka keterlibatan kita sehari-hari bisa ikut bermakna karena berhubungan dengan mereka. Namun, jika konteks yang lebih luas ini ternyata sendiri tanpa makna, maka ia tak dapat menjadi sumber makna bagi hal-hal lain. Dari sinilah absurditas muncul, bila dipahami sebagai pertentangan antara kesan bahwa keterlibatan kita sehari-hari bermakna padahal sesungguhnya tanpa makna, karena tidak bertaut pada sesuatu yang lain yang benar-benar bermakna.[4] Argumen lain untuk absurdisme berpijak pada upaya menilai standar tentang apa yang penting dan mengapa hal itu penting. Dikatakan bahwa satu-satunya cara menjawab pertanyaan semacam itu adalah dengan merujuk kembali pada standar itu sendiri. Artinya, pada akhirnya, hal itu bergantung pada kita semata, bahwa "apa yang tampak penting, serius, atau bernilai bagi kita tidak akan tampak demikian bila kita terbentuk secara berbeda". Sirkularitas dan ketiadaan landasan dari standar-standar ini kemudian dipakai sebagai alasan untuk mendukung absurdisme.[2][14] MenentangKritik yang paling umum terhadap absurdisme ialah klaim bahwa hidup, pada kenyataannya, memiliki makna. Argumen supranaturalisme mendasarkan hal ini pada keyakinan bahwa Tuhan ada dan bertindak sebagai sumber makna. Sebaliknya, argumen naturalis menegaskan bahwa pelbagai sumber makna dapat ditemukan dalam alam tanpa perlu merujuk pada ranah supranatural. Sebagian berpendapat bahwa makna bersifat subjektif. Dalam pandangan ini, sejauh mana sesuatu dianggap bermakna bergantung pada sikap batin masing-masing individu terhadap hal tersebut. Ada pula yang menemukan makna pada nilai-nilai eksternal, misalnya dalam moralitas, pengetahuan, atau keindahan. Semua posisi ini memiliki kesamaan: mereka menegaskan adanya makna, berlawanan dengan absurdisme.[29][30][21] Kritik lain menyoroti sikap negatif absurdisme terhadap nilai moral. Dalam literatur absurdis, dimensi moral kerap disangkal secara terang-terangan, misalnya dengan menyatakan bahwa penilaian nilai harus ditinggalkan atau bahwa penolakan terhadap Tuhan mengimplikasikan pula penolakan terhadap nilai-nilai moral.[3] Dari sudut pandang ini, absurdisme mengandung bentuk nihilisme moral yang amat kontroversial. Artinya, yang tidak hanya lenyap adalah tujuan hidup yang lebih tinggi, tetapi juga nilai-nilai moral itu sendiri. Kedua sisi ini dapat dipautkan pada gagasan bahwa tanpa tujuan yang lebih tinggi, tiada sesuatu pun yang layak dikejar untuk memberi makna pada kehidupan. Ketiadaan makna ini tampaknya berlaku pula bagi tindakan-tindakan yang relevan secara moral, sama halnya dengan perkara-perkara lain.[3][8] Dalam pengertian ini, "[k]epercayaan pada makna hidup senantiasa menyiratkan sebuah skala nilai" sementara "[k]epercayaan pada absurditas … mengajarkan sebaliknya".[31] Beragam keberatan terhadap posisi ini telah diajukan, misalnya bahwa hal tersebut bertentangan dengan akal sehat atau membawa pada konsekuensi radikal, seperti tiadanya kesalahan moral maupun ketiadaan aturan etika.[3][32] Namun sikap negatif terhadap nilai moral ini tidak selalu dipertahankan secara konsisten oleh kaum absurdistis, dan sebagian tanggapan yang diajukan justru secara eksplisit membela eksistensi nilai moral.[3][20][33] Karena ambiguitas ini, para pengkritik absurdisme lainnya menuduhnya tidak konsisten.[3] Nilai moral yang dibela kaum absurdistis sering kali beririsan dengan pandangan etis eksistensialisme, mencakup sifat-sifat seperti ketulusan, keotentikan, dan keberanian sebagai keutamaan.[34][35] Dalam pengertian ini, absurdis kerap menekankan bahwa penting bagaimana seseorang menghadapi absurditas situasinya, dan bahwa tanggapan itu sebaiknya mewujudkan keutamaan-keutamaan tersebut. Aspek ini tampak jelas dalam gagasan bahwa individu mesti memberontak melawan absurditas dan menjalani hidupnya secara otentik sebagai bentuk perlawanan penuh gairah.[3][12][10] Sebagian pengamat melihat posisi terakhir ini bertentangan dengan ide bahwa hidup tidak memiliki makna: jika tiada sesuatu pun yang penting, maka tidak seharusnya pula penting bagaimana kita menanggapi kenyataan tersebut.[3][2][1][4] Maka absurdisme tampak terikat pada dua klaim sekaligus: bahwa nilai moral ada dan bahwa nilai moral tidak ada. Para pembela absurdisme mencoba menolak keberatan ini dengan menyatakan bahwa, berbeda dari tanggapan lain, absurdisme tetap setia pada wawasan dasarnya—"logika absurditas"—dengan mengakui eksistensi absurditas alih-alih menyangkalnya.[3][36] Namun pembelaan ini tidak selalu diterima. Salah satu kelemahannya ialah bahwa ia jatuh pada kekeliruan is-ought: absurdisme menampilkan dirinya sebagai klaim deskriptif tentang eksistensi dan sifat absurditas, tetapi kemudian menyimpulkan klaim normatif.[3][37] Pembelaan lain terhadap absurdisme mencoba melemahkan klaim tentang bagaimana seseorang seharusnya menanggapi absurditas dan keutamaan apa yang sebaiknya diwujudkan dalam tanggapan itu. Dari sudut pandang ini, absurdisme dapat dipahami sebagai semacam pengembangan diri yang hanya menawarkan nasihat kehati-hatian. Nasihat semacam ini bisa bermanfaat bagi sebagian orang tanpa harus berpura-pura memiliki status nilai moral universal atau penilaian normatif yang bersifat kategoris. Maka nilai dari nasihat tersebut mungkin hanya relatif terhadap kepentingan individu tertentu, bukan bernilai dalam arti yang lebih umum. Dengan cara inilah para absurdistis mencoba mengatasi ketidakkonsistenan yang tampak dalam posisi mereka.[3] ContohMenurut absurdisme, kehidupan secara keseluruhan adalah absurd: absurditas tidak terbatas hanya pada beberapa peristiwa tertentu. Namun demikian, ada kasus-kasus yang lebih representatif dan paradigmatik dibanding yang lain. Mite Sisifus kerap dipandang sebagai contoh kunci dari absurditas.[10][3] Dalam kisah ini, Zeus menghukum Raja Sisifus dengan memaksanya mendorong sebuah batu raksasa ke puncak bukit. Namun setiap kali batu itu mencapai puncak, ia akan menggelinding kembali ke dasar, sehingga Sisifus dipaksa mengulangi tugas yang sama tanpa henti sepanjang keabadian. Kisah ini dapat dibaca sebagai sebuah perumpamaan absurd tentang keputusasaan dan kesia-siaan hidup manusia pada umumnya: sebagaimana Sisifus, manusia pun seolah ditakdirkan untuk bekerja siang dan malam demi menyelesaikan tugas-tugas yang tak bermakna, hanya untuk kemudian digantikan oleh tugas-tugas tak bermakna lainnya setelah usai. Beberapa pemikir berpendapat bahwa inti tragedi Sisifus bukan semata pada kesia-siaan kerjanya, melainkan juga pada kesadarannya sendiri akan kesia-siaan itu.[10][38][3] Contoh lain dari sisi absurd dalam kondisi manusia ditampilkan melalui karya Franz Kafka, Der Prozess.[39][40] Dalam kisah itu, tokoh utama Josef K. ditangkap dan diadili oleh suatu otoritas yang tak dapat dijangkau, meskipun ia yakin bahwa dirinya tak pernah melakukan kesalahan. Sepanjang cerita, ia berusaha mati-matian untuk mengetahui tuduhan apa yang diarahkan padanya serta bagaimana ia dapat membela diri. Namun pada akhirnya, ia melepaskan segala upayanya yang sia-sia dan menyerahkan diri pada eksekusinya, tanpa pernah mengetahui kesalahan apa yang dituduhkan. Watak absurd dunia tergambar dalam cara kerja sistem peradilan yang misterius dan tak tertembus, yang tampak acuh terhadap Josef K. sekaligus menolak semua upayanya untuk menemukan makna di dalamnya.[41][39][40] KepentinganPara filsuf absurdisme kerap menyesalkan bahwa tema tentang absurditas tidak memperoleh perhatian yang layak dari kalangan filsuf profesional, terutama bila dibandingkan dengan bidang-bidang filsafat klasik lain yang senantiasa diperdebatkan. Ada yang berpendapat, misalnya, bahwa hal ini tampak dalam kecenderungan para filsuf sepanjang sejarah untuk menyelipkan keberadaan Tuhan—yang secara epistemis dapat diragukan—ke dalam sistem filsafat mereka sebagai sumber penjelasan terakhir atas misteri keberadaan. Dalam kerangka ini, kecenderungan tersebut dapat dilihat sebagai semacam mekanisme pertahanan diri atau sekadar harapan ilusif, yang muncul sebagai dampak sampingan dari terabaikannya signifikansi absurditas itu sendiri.[12][21] Meski ada sebagian diskusi mengenai absurdisme yang berlangsung secara eksplisit dalam literatur filsafat, tema ini justru lebih sering hadir dalam bentuk yang kurang langsung, melalui novel atau drama. Penyajian semacam ini biasanya dilakukan lewat kisah-kisah yang memperlihatkan aspek-aspek pokok absurdisme, sekalipun topiknya tidak dibicarakan secara gamblang.[10][3] Di sisi lain, diakui pula bahwa kesadaran akan keberadaan absurditas membawa konsekuensi penting bagi epistemologi, tidak hanya dalam filsafat, melainkan juga dalam penerapannya yang lebih luas di bidang lain.[12][10] Sebab, menerima absurditas berarti juga menyadari keterbatasan kognitif manusia, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kerendahan hati epistemis.[12] Kesan bahwa hidup ini absurd, dalam keadaan tertentu, dapat membawa dampak psikologis yang serius, seperti memicu krisis eksistensial. Oleh karena itu, kesadaran akan absurdisme beserta kemungkinan-kemungkinan tanggapan terhadapnya bisa menjadi kunci untuk mencegah ataupun mengatasi konsekuensi semacam itu.[3][15][14] Tanggapan

Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa konflik mendasar yang ditimbulkan oleh absurditas tidak dapat sungguh-sungguh diselesaikan. Artinya, setiap upaya untuk mengatasinya pada akhirnya akan gagal, meski mereka yang menjalaninya mungkin tak menyadari kegagalan itu. Dengan pandangan ini, tetap ada sejumlah tanggapan yang mungkin—beberapa lebih baik dari yang lain—namun tak satupun mampu menyelesaikan konflik yang paling hakiki. Absurdisme klasik, sebagaimana digagas oleh Albert Camus, menyebutkan ada tiga tanggapan pokok terhadap absurditas: bunuh diri, iman religius, atau memberontak melawan absurditas.[10][3] Para pemikir setelahnya mengusulkan tanggapan-tanggapan lain yang lebih beragam.[2][4][14] Sebuah tanggapan yang lugas sekaligus radikal adalah dengan melakukan bunuh diri.[13] Menurut Camus, misalnya, persoalan bunuh diri adalah satu-satunya "masalah filsafat yang sungguh serius". Persoalan ini berpusat pada pertanyaan: "Haruskah aku mengakhiri hidupku?".[20] Tanggapan ini lahir dari kesadaran bahwa betapapun kerasnya seseorang berusaha, ia mungkin takkan pernah mencapai tujuan hidup yang bermakna. Kesadaran itu bisa dijadikan alasan untuk menolak melanjutkan hidup sama sekali.[3] Sebagian besar peneliti mengakui bahwa ini memang bentuk tanggapan terhadap absurditas, namun menolaknya karena sifatnya yang ekstrem dan tak dapat ditarik kembali. Mereka umumnya mengusulkan jalan lain.[13][20] Alternatif lain terhadap absurditas adalah berasumsi adanya tujuan yang lebih tinggi, yang dapat diikuti oleh manusia, seperti pengabdian pada masyarakat, kemajuan sejarah, atau kemuliaan Tuhan.[2][3][13] Meskipun peran individu di dalamnya mungkin kecil, tujuan agung itu bisa menjadi sumber makna. Dengan demikian, seseorang dapat menemukan arti dan lolos dari absurditas. Namun, masalah serius dengan pendekatan ini adalah bahwa absurditas juga berlaku atas tujuan yang lebih tinggi itu. Sebagaimana tujuan hidup individu bisa diragukan, demikian pula tujuan kolektif yang lebih besar.[4][21] Bila tujuan itu sendiri absurd, ia gagal memberi makna bagi individu yang terlibat di dalamnya. Camus menyebut tanggapan ini sebagai bentuk bunuh diri juga, bukan di tingkat fisik, melainkan filsafati: sebuah "bunuh diri filosofis", yakni ketika individu begitu saja mengandaikan bahwa tujuan agung itu bermakna, tanpa menelaah absurditasnya.[2][3] Kaum absurdis klasik biasanya menolak baik bunuh diri fisik maupun filosofis, dengan alasan bahwa keduanya hanyalah bentuk pelarian yang menghindari kenyataan absurd. Meski absurditas itu berat dan tak terelakkan, mereka berpendapat kita harus menghadapinya secara langsung—bukan melarikan diri lewat harapan palsu atau mengakhiri hidup sendiri.[12][10][1] Dalam arti ini, menerima kenyataan absurditas berarti menolak harapan akan adanya akhirat yang bahagia dan bebas dari kontradiksi.[10][2] Sebaliknya, individu harus mengakui absurditas dan melakukan pemberontakan terhadapnya.[12][10][1] Pemberontakan semacam ini biasanya menegaskan sejumlah kebajikan yang berhubungan erat dengan eksistensialisme, seperti penegasan atas kebebasan di tengah penderitaan, penerimaan tanggung jawab moral, dan penentuan hakikat diri sendiri.[12][3] Unsur penting dari gaya hidup ini ialah menjalani hidup dengan penuh gairah dan intensitas, dengan membuka diri pada pengalaman-pengalaman baru. Contohnya dapat ditemukan pada sosok aktor, penakluk, atau seniman rayuan yang terus mencari peran baru, penaklukan baru, atau daya tarik baru, meski sadar akan absurditas dari semua usaha itu.[10][43] Aspek lain terletak pada kreativitas, yakni ketika seseorang memandang dirinya sebagai pencipta bagi karya dan jalan hidupnya sendiri. Inilah bentuk pemberontakan, karena ia tetap menyadari absurditas dunia, namun terus melawannya alih-alih menyerah dan mengakui kekalahan.[10] Namun, tanggapan ini pun tidak menyelesaikan masalah absurditas pada akarnya: bahkan hidup yang diabdikan untuk melawan absurditas tetaplah absurd.[2][1] Para pembela pemberontakan menekankan bahwa, meskipun ada kelemahannya, sikap ini memiliki satu keunggulan penting: ia mampu menerima absurditas sebagaimana adanya, tanpa menyangkal keberadaannya atau mengakhirinya. Sebagian bahkan berpendapat bahwa inilah satu-satunya tanggapan yang secara filosofis konsisten terhadap absurditas.[3] Meski ketiga tanggapan ini merupakan yang paling menonjol dalam literatur absurdis klasik, berbagai tanggapan lain juga telah diajukan. Misalnya, alih-alih memberontak, absurditas dapat pula mengantar pada bentuk ironi. Ironi ini tidak sepenuhnya menyingkirkan absurditas hidup, tetapi dapat meredakannya dengan menjaga jarak dari keseriusan hidup.[2][1][4][14] Menurut Thomas Nagel, setidaknya secara teoritis ada dua tanggapan yang benar-benar bisa menyelesaikan persoalan absurditas. Pandangan ini berangkat dari gagasan bahwa absurditas lahir dari kesadaran akan konflik antara dua sisi kehidupan manusia: bahwa manusia peduli pada banyak hal, sementara dunia tampak sewenang-wenang dan tak pantas mendapatkan kepedulian itu.[4][2][14] Absurditas tidak akan muncul bila salah satu unsur yang bertentangan itu lenyap: jika manusia berhenti peduli, sebagaimana diajarkan beberapa agama Timur, atau bila ditemukan sesuatu yang memiliki makna non-sewenang-wenang yang pantas diperjuangkan. Bagi para teoritikus yang menekankan kesadaran akan konflik ini, ada pula pilihan lain: tetap berada dalam ketidaktahuan sejauh mungkin.[4][2][14] Ada juga pemikir yang beranggapan bahwa tanggapan yang tepat terhadap absurditas mungkin tak pernah ada—atau tak perlu ada. Absurditas hanyalah salah satu aspek dasar kehidupan, yang tetap ada apa pun cara kita menghadapinya. Ketidakadaan tanggapan ini bisa dibenarkan justru melalui tesis absurdisme sendiri: bila pada skala besar tidak ada yang sungguh berarti, maka hal yang sama berlaku bagi tanggapan manusia terhadap kenyataan itu. Dari sudut pandang ini, pemberontakan penuh gairah terhadap sesuatu yang tampak remeh atau tak berarti, lebih mirip dengan tugas sia-sia daripada sebuah pencarian heroik.[2][1][4] Jeffrey Gordon menolak kritik ini dengan menyatakan bahwa ada perbedaan antara "absurditas" dan "ketiadaan arti". Maka, meski hidup secara keseluruhan absurd, masih ada fakta-fakta dalam hidup yang lebih penting daripada yang lain. Dan kenyataan bahwa hidup itu absurd, justru bisa dipandang sebagai salah satu fakta terpenting.[1] SejarahAkar pemikiran absurdisme dapat ditelusuri kembali pada karya filsuf Denmark abad ke-19, Søren Kierkegaard, yang memilih untuk menghadapi krisis manusia di hadapan yang Absurd dengan mengembangkan filsafat eksistensialisnya sendiri.[44] Sebagai sebuah aliran keyakinan, absurdisme lahir dari gerakan eksistensialis Eropa yang menyusul kemudian, terutama ketika Camus menolak beberapa aspek dari garis pemikiran tersebut[45] dan menerbitkan esainya, The Myth of Sisyphus. Setelah Perang Dunia II, situasi sosial yang penuh kehancuran memberi lahan subur bagi berkembangnya pandangan-pandangan absurd, khususnya di negeri yang paling diluluhlantakkan perang, yakni Prancis. Foucault bahkan melihat teater Shakespeare sebagai pendahulu bagi absurdisme.[46] Immanuel KantSebuah gagasan yang amat dekat dengan konsep absurditas muncul dari pemikiran Immanuel Kant, yang membedakan antara fenomena dan noumena.[12] Pembedaan ini menyingkap jurang antara bagaimana sesuatu menampakkan diri kepada kita dan bagaimana hakikatnya dalam dirinya sendiri. Misalnya, menurut Kant, ruang dan waktu adalah dimensi yang termasuk ranah fenomena karena begitulah kesan indrawi disusun oleh pikiran, namun pada taraf noumena mungkin tidak ada sama sekali.[47][48] Konsep absurditas selaras dengan tesis bahwa jurang semacam itu memang ada, dan keterbatasan manusia membuat pikiran tak pernah sungguh mampu menggenggam kenyataan. Dengan demikian, realitas dalam arti ini senantiasa absurd bagi pikiran.[12] Søren Kierkegaard Seabad sebelum Camus, filsuf Denmark abad ke-19 Søren Kierkegaard telah menulis panjang lebar mengenai absurditas dunia. Dalam catatan hariannya, Kierkegaard menulis tentang yang absurd:

Berikut contoh lain dari absurditas dalam tulisannya:

Bagaimana absurditas semacam itu dapat diterima dan diyakini? Kierkegaard berkata:

Kierkegaard memberikan sebuah contoh dalam Fear and Trembling (1843), yang diterbitkan dengan nama samaran Johannes de Silentio. Dalam kisah Abraham di Kitab Kejadian, Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan putranya Ishak. Tepat ketika Abraham hendak melakukannya, seorang malaikat menghentikannya. Kierkegaard percaya bahwa melalui kebajikan yang absurd, Abraham—menentang segala nalar dan kewajiban etis ("engkau tak dapat bertindak")—mendapatkan kembali putranya dan meneguhkan imannya ("di sinilah aku harus bertindak").[52] Tema absurditas juga muncul dalam The Sickness Unto Death, yang ditandatangani Kierkegaard dengan nama samaran Anti-Climacus. Di sana ia membedah berbagai bentuk keputusasaan, khususnya jenis keputusasaan yang disebut pembangkangan.[53] Dalam kutipan pembuka artikel ini, Kierkegaard menggambarkan bagaimana seseorang dapat bertahan dalam pembangkangan semacam itu, dan menyingkap tiga ciri utama "Manusia Absurd"—yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Albert Camus: penolakan terhadap pelarian dari eksistensi (bunuh diri), penolakan terhadap pertolongan dari kekuatan adikodrati, dan penerimaan atas kondisi dirinya yang absurd (dan putus asa). Dalam autobiografinya, The Point of View of My Work as an Author, Kierkegaard menyatakan bahwa sebagian besar tulisannya yang bersifat pseudonim tidak selalu mencerminkan pandangan pribadinya. Namun demikian, karya-karyanya telah lebih dahulu mengantisipasi banyak tema absurdis dan meletakkan dasar teoritis bagi perkembangannya. Albert Camus Filsafat Albert Camus, atau lebih tepatnya "absurd Camus" (bahasa Prancis: l'absurde camusien), menunjuk pada karya serta pemikiran filosofis penulis Prancis tersebut yang berkaitan erat dengan absurdisme. Filsafat ini dipengaruhi oleh gagasan politik, sosial, libertarian, dan ekologis sang pengarang; serta berakar pada aliran filsafat sebelumnya, seperti filsafat Yunani, nihilisme, pemikiran Nietzschean, maupun eksistensialisme. Filsafat Camus berputar pada tiga lingkaran besar: "yang absurd (l'absurde)", "pemberontakan (la révolte)" dan "cinta (l'amour)". Masing-masing lingkaran dikaitkan dengan suatu mitos Yunani (Sisifus, Prometheus, Nemesis) dan mengurai tema serta objek tertentu; benang merahnya ialah kesendirian dan keputusasaan manusia, yang senantiasa digerakkan oleh pencarian tak kenal lelah akan makna dunia dan kehidupan.

Lingkaran absurd, atau "penegasian", terutama menyinggung persoalan bunuh diri dan kondisi manusia. Ia terwujud melalui empat karya Camus: novel Orang Asing dan esai Mitos Sisifus (1942), serta dua drama Caligula dan Le Malentendu (1944). Dengan menolak perlindungan iman, manusia menyadari bahwa keberadaannya hanya berputar dalam tindak-tanduk yang berulang dan tanpa makna. Kepastian akan kematian, menurut Camus, hanya mempertegas rasa hampa dari segala keberadaan. Absurditas itu ialah pengalaman getir yang dialami manusia tatkala berhadapan dengan ketiadaan makna di hadapan jagat raya, kesadaran akan keterpisahannya dari dunia. Pertanyaan pun terbit: apakah bunuh diri bisa menjadi jalan keluar dari semua ini? Lingkaran pemberontakan, disebut juga "yang positif", tampil sebagai jawaban langsung terhadap absurd, dan mewujud pula dalam empat karya: novel Sampar (1947), drama L'État de siège (1948) dan Bom sang teroris (1949), serta esai L'Homme révolté (1951). Konsep positif ini menegaskan individu yang hanya dapat merespons tragedi dunia lewat tindakan dan komitmen. Bagi Camus, pemberontakan adalah cara untuk menjalin pengalaman dengan yang absurd, menyadari takdir yang pasti namun tetap menatapnya: "Manusia menolak dunia sebagaimana adanya, tanpa berusaha melarikan diri darinya." Inilah akal budi yang berhadapan dengan "keheningan dunia yang tak masuk akal." Menanggalkan janji kehidupan abadi justru membebaskan manusia dari beban masa depan yang mustahil; ia memperoleh kebebasan bertindak, kejernihan, dan martabat. Filsafat Camus, pada akhirnya, berpuncak pada suatu bentuk humanisme yang khas. Dengan pesan kejernihan, keteguhan, dan pembebasan di hadapan absurditas hidup, ia mendorong manusia untuk mencipta makna melalui pilihan dan komitmen pribadi, serta merengkuh kebebasan seutuhnya. Camus menegaskan bahwa bahkan dalam absurditas, ada ruang bagi gairah dan pemberontakan; dan meski semesta tak peduli pada pencarian makna kita, pencarian itu sendiri telah bermakna. Dalam Mitos Sisifus, kendati ditakdirkan hidup absurd, Sisifus menemukan semacam pembebasan dalam kerja tiada henti: "kita harus membayangkan Sisifus berbahagia." Melalui lingkaran cinta dan "pikiran tengah hari" (bahasa Prancis: la pensée de midi), filsafat absurd pun disempurnakan dengan prinsip keseimbangan dan kenikmatan, serupa dengan Epikureanisme. Meski gagasan "yang absurd" merasuki seluruh karya Albert Camus, Mitos Sisifus merupakan magnum opus-nya mengenai tema tersebut. Di dalamnya, Camus menafsirkan absurditas sebagai konfrontasi, pertentangan, atau "perceraian" antara dua kutub. Ia mendefinisikan kondisi manusia sebagai absurd: pertemuan antara hasrat manusia akan makna, kejelasan, dan kepastian di satu sisi—dan jagat yang dingin serta membisu di sisi lain. Camus menambahkan bahwa terdapat pengalaman-pengalaman tertentu yang membangkitkan kesadaran akan absurditas. Tatkala menghadapi absurditas, individu dihadapkan pada tiga pilihan: bunuh diri, lompatan iman, atau pengakuan. Baginya, hanya pengakuanlah yang sah untuk dipilih.[57] Menurut Camus, bunuh diri adalah "pengakuan" bahwa hidup tak pantas dijalani; sebuah keputusan yang secara diam-diam menyatakan bahwa hidup ini "terlampau berat." Bunuh diri menawarkan jalan keluar paling dasar dari absurditas: pemutusan segera atas diri dan tempatnya di alam semesta. Pertemuan dengan absurditas juga dapat memicu "lompatan iman", sebuah istilah yang diilhami salah satu nama samaran awal Kierkegaard, Johannes de Silentio (meski istilah itu sendiri tak pernah digunakan Kierkegaard).[58] Dalam lompatan iman, seseorang percaya ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan rasional (baik estetis maupun etis). Untuk mengambil lompatan iman, orang harus bertindak dengan "keutamaan yang absurd" (sebagaimana disebut Johannes de Silentio), di mana bahkan hukum etika dapat ditangguhkan. Iman ini tanpa ekspektasi, melainkan suatu kekuatan lentur yang berawal dari pengakuan akan absurditas. Camus menolak hal ini, karena baginya lompatan iman meninggalkan rasionalitas dan mengutamakan abstraksi di atas pengalaman pribadi; ia menamakannya sebagai "bunuh diri filosofis", sama-sama ditolaknya bersama bunuh diri fisik.[58][59] Pada akhirnya, manusia dapat memilih untuk merangkul kondisi absurd itu sendiri. Menurut Camus, kebebasan dan kesempatan memberi makna pada hidup bermula dari pengakuan akan absurditas. Bila pengalaman absurd sungguh menyadarkan bahwa semesta pada dasarnya kosong dari segala yang mutlak, maka manusia sesungguhnya bebas. "Hidup tanpa sandaran,"[60] katanya, adalah langkah filosofis untuk mendefinisikan kebenaran dan nilai secara subjektif, bukan objektif. Kebebasan manusia pun terletak pada kemampuan dan kesempatan alami untuk mencipta makna dan tujuan sendiri; untuk memutuskan, atau berpikir, bagi dirinya sendiri. Individu menjadi satuan paling berharga dalam eksistensi, mewakili serangkaian cita-cita unik yang dapat dianggap sebagai semesta dalam dirinya. Dengan mengakui absurditas pencarian makna hakiki, namun tetap melanjutkan pencarian itu, seseorang dapat berbahagia—menemukan makna yang tumbuh dari pencarian itu sendiri. "Kebahagiaan dan absurditas adalah dua putra dari bumi yang sama. Mereka tak terpisahkan."[61] Camus menulis dalam Mitos Sisifus: "Maka aku menarik dari absurditas tiga konsekuensi: pemberontakanku, kebebasanku, dan gairahku. Dengan sekadar aktivitas kesadaran, aku mengubah ajakan menuju kematian menjadi aturan hidup, dan aku menolak bunuh diri."[62] "Pemberontakan" di sini berarti penolakan terhadap bunuh diri dan tetap mencari makna meski keabsurdan telah disingkap; "Kebebasan" merujuk pada ketiadaan belenggu oleh iman religius atau kode moral dari luar; "Gairah" berarti pengalaman hidup yang sepenuh-penuhnya, sebab harapan telah ditolak, dan karena itu tiap momen dalam hidup mesti dijalani sepenuhnya. Hubungan dengan konsep lainEksistensialisme dan nihilismeAbsurdisme lahir dari—dan sekaligus berdampingan dengan—arus besar eksistensialisme dan nihilisme pada abad ke-20. Ia berbagi titik berangkat yang serupa dengan keduanya, namun juga menuntun pada kesimpulan yang khas dan berbeda dari dua aliran itu. Ketiganya tumbuh dari pengalaman manusia akan kegelisahan dan kebingungan yang muncul dari keberadaan itu sendiri: perasaan bahwa dunia tampak tanpa makna, sementara manusia, bagaimanapun juga, terdorong untuk menemukan atau menciptakan makna.[63] Dari titik ini, jalan mereka menyimpang. Kaum eksistensialis umumnya menekankan penciptaan makna hidup secara personal serta menjunjung tinggi kehendak bebas. Sebaliknya, kaum nihilistis berpendapat bahwa "sia-sia untuk mencari atau menegaskan makna di tempat yang memang tidak memilikinya."[64] Para absurdistis, mengikuti jejak pemikiran Camus, cenderung membiarkan—meski dengan ragu—kemungkinan adanya makna atau nilai dalam kehidupan. Namun, mereka tidak seoptimis kaum eksistensialis yang yakin pada makna yang dibangun sendiri, dan juga tidak segelap kaum nihilistis yang menegaskan mustahilnya makna. Absurdisme ala Camus bahkan meremehkan, atau menolak sepenuhnya, gagasan kehendak bebas; yang ia anjurkan hanyalah agar manusia hidup dengan sikap menantang dan otentik, meskipun berada dalam ketegangan batin yang lahir dari yang Absurd.[65] Camus sendiri berjuang keras melawan nihilisme, sebagaimana ia uraikan dalam esainya "Sang Pemberontak". Ia juga menolak dengan tegas label "eksistensialis" dalam esai *Enigma* maupun dalam himpunan The Lyrical and Critical Essays of Albert Camus, meski ia sering—dan hingga kini masih—dicap sebagai eksistensialis oleh banyak pemikir.[66] Baik eksistensialisme maupun absurdisme sama-sama berurusan dengan persoalan praktis: bagaimana seorang pencari makna harus bersikap ketika tiba-tiba disadarkan akan tirai ketiadaan makna, atau bahkan absennya makna sama sekali, dalam jagat raya. Absurdisme dapat pula dipandang sebagai semacam jawaban terhadap eksistensialisme, meski batas perbedaan keduanya masih bisa diperdebatkan. Eksistensialis, bagaimanapun, tidak menolak realitas kematian. Namun absurdistis menegaskan kembali bagaimana kematian pada akhirnya meniadakan seluruh usaha manusia mencipta makna—suatu kesimpulan yang cenderung ditolak oleh eksistensialis lewat gagasan tentang kelanjutan nama baik, atau, dalam kasus Sartre, partisipasi dalam proyek besar kemanusiaan.[67] Krisis eksistensialMasalah pokok absurdisme biasanya tidak muncul dari perenungan filsafati yang dingin dan tenang, melainkan hadir sebagai gejala dari sebuah krisis eksistensial.[15][3][14] Krisis semacam ini adalah pergulatan batin ketika seseorang berhadapan dengan kesan bahwa hidup tiada memiliki makna. Ia kerap disertai aneka pengalaman negatif seperti stres, kecemasan, keputusasaan, hingga depresi, yang mengganggu fungsi keseharian individu.[22][23][24] Dalam arti ini, konflik yang melandasi perspektif absurdis menjadi tantangan psikologis tersendiri. Tantangan itu lahir dari kenyataan bahwa kesibukan sehari-hari yang penuh semangat justru terasa berlawanan dengan kesia-siaan yang tersingkap lewat renungan filosofis.[15] Kesadaran akan ketidakselarasan ini jarang menyenangkan; ia dapat melahirkan keterasingan, rasa terbuang, dan keputusasaan.[68] Keterkaitan erat dengan krisis psikologis juga tampak pada soal bagaimana menemukan tanggapan yang tepat: apakah dengan menyangkalnya, merelakan hidup dengan sikap lebih ringan, atau justru memberontak melawan yang absurd.[15] Namun menerima absurdisme pun dapat memberi dampak positif secara psikologis. Ia mampu membantu individu menjaga jarak dari dogma yang tak pernah dipertanyakan, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih luas dan objektif atas keadaan hidupnya. Akan tetapi, bahaya lain turut mengintai: yakni risiko menihilkan segala perbedaan yang penting, sehingga menyulitkan individu menentukan pilihan bagaimana sebaiknya hidup dijalani.[8] Skeptisisme epistemologisAda pula yang berpendapat bahwa absurdisme dalam ranah praktis mirip dengan skeptisisme epistemologis dalam ranah teoritis.[2][12] Dalam epistemologi, kita kerap begitu saja menerima pengetahuan tentang dunia sekitar kita. Namun ketika keraguan metodologis diterapkan, tampaklah bahwa pengetahuan itu tidak sekokoh yang kita bayangkan.[69] Misalnya, seseorang percaya matahari sedang bersinar, tetapi keyakinan itu bertumpu pada asumsi bahwa ia tidak sedang bermimpi—padahal andaipun ia bermimpi, ia takkan mengetahuinya. Demikian pula dalam ranah praktis: seseorang mungkin menelan aspirin untuk mencegah sakit kepala, walau tak mampu memberi alasan mengapa ia mesti peduli pada kesejahteraan dirinya sendiri.[2] Dalam kedua kasus, seseorang tetap bertindak dengan keyakinan alamiah yang tak bersandar pada landasan kokoh, menerima hidup begitu saja meski kemampuan pembenarannya hanya menjangkau lingkup kecil—yang pada akhirnya runtuh ketika diuji pada lingkup yang lebih luas, yang justru menopang lingkup kecil itu.[2][14] PendidikanTelah dikemukakan bahwa absurdisme berlawanan dengan sejumlah asas pokok yang mendasari pendidikan, seperti pentingnya kebenaran serta upaya menumbuhkan rasionalitas pada para pelajar.[8] Lihat pula

Referensi

Bacaan lanjutan

Pranala luarLihat entri absurdisme di kamus bebas Wikikamus.

|