冷战

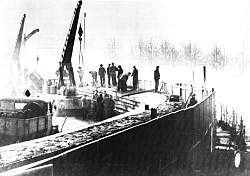

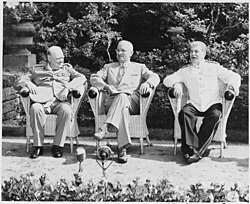

冷戰(英語:Cold War,俄語:Холодная война)是指第二次世界大战后以美國為首的资本主义阵营及其盟國(西方陣營)與以蘇聯為首的社会主义阵营及其盟國(東歐集團)間长达近半世纪的政治和区域军事對抗。一般来说,冷战开始于1947年“杜鲁门主义”的提出,结束于1991年的蘇聯解體。在二戰結束後,原先對抗由德國、意大利和日本領導的軸心國的美國和蘇聯随即成為两个争夺世界意识形态和政治经济体制霸权的超級大國。因美蘇所持的大量核武器可以為对方帶來相互保證毀滅的能力,双方未正式开战,因此这段历史时期被称为冷战时期。 在此期间,美苏关系的紧张程度和对抗的激烈程度也在不断变化。一些重大历史事件包括柏林封鎖(1948年—1949年)、朝鲜战争(1950年—1953年)、第二次中東戰爭(1956年)、古巴飛彈危機(1962年)、越南战争(1955年—1975年)、蘇聯-阿富汗戰爭(1979年—1989年)、蘇聯擊落大韓航空007號班機(1983年)、北約優秀射手演習(1983年)等。雙方也透過軍事的結盟、戰略部隊的佈署、對第三國的支援、間諜和宣傳、科技競爭(如太空競賽)、核武器和傳統武器的軍備競賽來進行间接對抗。此外,美蘇也在第三世界國家進行了一系列政治和軍事的衝突,包括了拉丁美洲、非洲、中東、東南亞地帶。為了減緩核戰爭的風險,兩方曾在1970年代試圖以緩和政策減緩軍事對立。 從1980年代開始美國就在總統隆納·雷根政府的執政下,對蘇聯發起了一系列外交、軍事和經濟上的攻勢,再加上社会主义阵营本身內部矛盾(如中蘇交惡、苏南冲突等),以及計劃經濟發展陷入了嚴重的停滯,因此,在1980年代中期,蘇聯在新任蘇共中央總書記戈巴契夫的領導下,實施了經濟改革(1987年)、開放政策(1985年)。然而東歐國家從蘇聯獨立的傾向卻只增不減,尤其以波蘭團結工聯最為突出。種種壓力累積之下,戈巴契夫在1989年停止了對東德的支援,導致了蘇聯旗下的衛星國在數週內一一脫離,令蘇聯最後在1991年12月25日徹底解體,資本主義反共陣營取得勝利。在冷戰結束後,美國成為了世界上唯一的超級大國。冷戰使當時無數國家命運和人民的生活都發生重大改變,留下影響更有不少存留至今。此外冷戰中核戰爭、間諜戰、高科技軍備等成分也成為了大眾文化常見題材。 詞源第二次世界大戰結束時,英國作家和小說家喬治·歐威爾在一篇於1945年10月19日Tribune報紙上發表的專欄文章裡,使用「冷戰」一詞來描繪活在核戰爭陰影下的世界,並且警告這樣的世界將會是「沒有和平的和平」[1]。奥威爾說,他所謂的冷戰,是指蘇聯和西方國家之間的意識形態衝突[2]。他在1946年3月10日的觀察家報上寫道:「在去年12月的莫斯科會議後,俄國已經開始準備向不列顛和大英帝國發起一場『冷戰』」[3]。 而最先使用這一個詞來形容二戰後,美國與蘇聯與其各自盟國之間的地緣政治衝突的,則是美國的投資家兼政治顧問伯纳德·巴鲁克[4],他在1947年4月16日南卡羅來納州的一場演講裡提到:「我們必須面對現實,我們今天就活在一場冷戰之下」[5]。報紙專欄作家沃爾特·李普曼曾廣泛使用這一個詞,他自稱該詞的靈感是來自於1930年代法語的“la guerre froide”(冷戰)一詞[6]。 背景 歷史學家對冷戰的根源和起始點持有不同看法。儘管俄羅斯帝國在19世紀時,便已經與美國和其他歐洲國家存在一些緊張的關係[7],可是大多數歷史學家認為冷戰是在二次世界大戰之後開始的,也有人則主張它是開始於第一次世界大戰末期的1917年俄国革命。 在1917年的布爾什維克革命以及俄國從一戰退出後,蘇俄作為第一個共產主義國家,在國際上發覺自身為國際間所孤立[7],其領導人列寧說蘇聯被「敵對的資本主義者包圍」,並且認為外交是一種可以用來分化蘇聯敵人的武器,進而創建了共產國際,企圖以此出口共產革命到世界各地[8]。在其之後的史達林則視蘇聯為一個「社會主義島嶼」,認為蘇聯應該將當前「資本主義的包圍圈,轉換為社會主義的包圍圈」[9]。早在1925年,史達林便稱他對國際政治的認知是一個二元的世界,之中蘇聯扮演的角色是要吸引其他國家邁向社會主義,而資本主義國家也在同時吸引他國邁向資本主義,這種過程中的世界就有如一個「短暫穩定的資本主義體制」邁向其最終毀滅[10]。 二戰前的許多事件就已經顯露出西方國家與蘇聯之間的彼此不信任和猜忌,以及布爾什維克與資本主義之間的衝突[11]。在俄國內戰中西方國家支持了反布爾什維克的白軍[7],而在1926年蘇聯所資助的一場英國罷工活動則導致英國與蘇聯宣布斷交[12]。史達林在1927年聲稱會與資本主義和平共存的言論也沒有實現[13],早在1928年史達林便在迫害政敵的作秀公審裡宣稱英國和法國企圖在蘇聯推動政變[14],美國在1933年前也一直拒絕承認蘇聯[15],同時大整肅裡的莫斯科審判則有大量史達林政敵被指稱與英國、法國、日本、或納粹德國勢力勾結或進行間諜活動[16]。儘管如此,蘇聯和美國在戰間期整體上是保持孤立主義的態度[17]。 蘇聯最初與納粹德國簽訂了互不侵犯條約。但不久後的1941年6月,德國入侵蘇聯,而日本則在1941年12月偷襲珍珠港,于是蘇聯與盟國結成了權宜的同盟,英國與之簽下正式的外交協定,而美國則是非正式的約定。在二戰中,美國透過租借法案给英國和蘇聯提供了大量的戰略物資和軍工生產[18],對蘇聯的最後獲勝發揮了關鍵性的作用[19]。然而史達林仍然對西方國家持強烈的懷疑態度,並且一直認為西方盟國有意讓蘇聯與納粹德國自相殘殺,延後諾曼地登陸、開辟歐洲第二戰場的時間,藉此削弱戰後蘇聯的地位[18],蘇聯對西方的態度也因此一直保持著強烈的猜忌和敵意[20]。事實上,相對於英法等,蘇維埃的勢力於二戰後顯得過於龐大,也將招致列強對國際關係再平衡的阻撓。 二戰結束(1945-1947)戰時對於戰後歐洲的布局的讨论 盟國之間對於戰後歐洲的去從、國界的變更等等抱持著不同看法[21],雙方各自持有他們認為應該用來確保戰後權力分配的計畫[21]。西方盟國認為一個穩定的國際體制應該是由許多議會民主的國家所組成,透過國際組織來協調各國之間的紛爭[22],而蘇聯則主張因為其在戰時受到龐大的死傷(估計為2700萬人)和經常受到侵略的可能性[23],自認其有權支配鄰近的國家來確保自身安全[21][24]。在戰爭還在進行的同時,史達林便已經開始有系統的訓練各國的共產主義份子,希望在紅軍攻抵歐洲各國後可以馬上樹立一系列忠於莫斯科的共產政權。在紅軍抵達這些國家後,蘇聯的人員便立刻控制媒體,尤其是無線電台,並且迫害獨立的公民組織,從青年團體、學校、教堂、其他政黨等等都被禁止[25],同時社會主義統一指揮的體制,對於戰後重建階段與新興獨立國家來說有很大幫助,政績亦使共產政權坐大。為了從二戰中復原,史達林計畫在戰後先與英國和美國保持和平,以求蘇聯國內的重建和經濟成長[26]。 西方盟國對於戰後的布局也有不同意見,羅斯福的目標是在歐洲和亞洲取得軍事勝利、建立一個世界和平組織,而邱吉爾與蘇俄類似,注重於地緣關係、大英帝國的生存和對地中海地區的控制、以及確保東歐國家扮演英國與蘇聯之間的緩衝國,羅斯福的目標相較更為全球化[27]。 從當時美國決策者的觀點來看,蘇聯是一個可以結盟的對象,而英國的角度則將蘇聯視為是他們安全的重大威脅。隨著蘇聯佔領東歐各國,史達林在談判桌上要挾英美兩國的籌碼也越來越多。羅斯福與邱吉爾兩人的不同使他們各自與蘇聯進行了獨自的協定,在1944年10月邱吉爾到莫斯科協商,他答應將巴爾幹半島切為數個不同的勢力區塊,而羅斯福則在雅爾達會議上與史達林就亞洲的部分達成協定,但拒絕支持邱吉爾對於波蘭和歐洲劃分的看法[27]。 1945年2月的雅爾達會議對戰後在亞洲等地的權力布置達成一定共識,但對歐洲的劃分仍然無法達成協議[28]。羅斯福在1945年4月12日去世後,接替他的哈瑞·杜魯門對史達林抱持懷疑態度,並開始倚重一群外交政策上的菁英作為顧問。蘇聯不顧邱吉爾和杜魯門兩人的反對,在波蘭扶植了共產黨的親蘇政權,這一舉動也導致反對蘇聯的波蘭流亡政府無法回國重組政府[29]。  隨著盟國在1945年5月成功擊敗德國,德國投降,第二次世界大戰歐洲戰場的結束。蘇聯佔領了東歐等前納粹德國盟國如匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞。[28],而美國和西方盟國則控制西歐。在盟軍佔領下的德國,蘇聯、美國、英國和法國各自設置了佔領區塊,成為四國共治的局面[30]。 隨著聯合國憲章在1945年6月的簽訂,多國組成的聯合國由此誕生,然而其安全理事會的執行權力被其成員國所持有的否決權所限制[31]。聯合國之後也在實際上淪為一個各國用以發表各自言論的場合,而蘇聯則僅將其視為是一種宣傳的管道[32]。 波茨坦會議和日本投降 在德國投降後不久的波茨坦會議上,盟國對於德國和東歐未來的布局產生重大分歧[33],參與討論的各國之間對彼此的不信任和爭論言語也證實了他們對彼此一直以來的猜忌[34],在會議上杜魯門向史達林透漏美國已經擁有了一種強大的新武器[35]。 史達林早已得知美國在研發原子彈,並且早已在暗中推動蘇聯本身的原子彈發展,也因此對此消息沒有很驚訝,他在會議中稱他很高興美國發展出了可以用來對抗日本的新武器[35]。一個星期之後,美國在廣島與長崎投下原子彈,在原爆之後,史達林向美國抗議杜魯門沒有提供蘇聯在佔領日本上的地位[36]。 東方集團的開始 早在二戰開始的時候,蘇聯便在簽訂德蘇互不侵犯條約之後吞併了許多國家為其加盟共和國,包括了波蘭東部[37]、拉脫維亞(拉脫維亞SSR)[38][39]、愛沙尼亞(愛沙尼亞SSR)[38][39]、立陶宛(立陶宛SSR)[38][39]、芬蘭的一部分(卡累利阿-芬蘭SSR)以及羅馬尼亞的東部(摩爾達維亞SSR)[40][41]。 而從納粹德國手中由蘇聯紅軍佔領的東歐國家被蘇聯一一變成東方集團的衛星國[42],包括了德意志民主共和國[43]、波蘭人民共和國、保加利亞人民共和國、匈牙利人民共和國[44]、捷克斯洛伐克社會主義共和國[45]、羅馬尼亞社會主義共和國、阿爾巴尼亞社會主義人民共和國[46]。從波羅的海各國到中歐,西方盟國儘管對於蘇聯藉由豎立共產政權的擴張表示憂心和質疑,但卻沒有即時採取實際行動支持那些國家反共的人民和波蘭流亡政府等組織進行民族自決的權利,這在後來被波蘭和東中歐國家人民稱為是西方盟國的背叛。後來英美兩國向蘇聯讓步,承認了這些共產國家的合法性,使得雅爾達會議裡原先約定的戰後權力分配正式破產[47]。 蘇聯式的政權在東歐的擴散不但在那些國家施加了蘇聯式的計畫經濟,同時史達林也對他們進行了殘暴的統治,以蘇聯的祕密警察來打壓和迫害存在的和潛在的反對者[48]。隨著史達林統治而來的,是由拉夫連季·貝利亞率領的NKVD在東歐各國進行的共產權力鞏固,鎮壓各國反共的勢力[49]。只要被蘇聯扶植的傀儡政權有任何的反抗意識出現,史達林便重複其戰前的策略,將反抗者除權,並且進行作秀的審判,然後監禁或處決[50]。 在亞洲,紅軍於戰爭結束前的最後階段進攻並佔領了滿洲國,並且佔領了朝鮮半島38度線以北的大片土地[51]。隨著蘇聯的坐大,溫斯頓·邱吉爾便已開始憂心蘇聯對東歐的龐大控制,加上史達林的不可靠特質,會使得蘇聯成為西歐的最大威脅[52]。很快的,英法等國決定欲與美國交好以反制蘇俄,而美國的介入更加劇了歐洲的東西對立。 準備新的戰爭在1946年2月,喬治·凱南從莫斯科向美國發回了一則「長電報」,電報中闡述他對於蘇聯內部社會和對外政策的深入分析,認為美國與蘇聯的長期衝突是不可避免的,並且主張以圍堵政策對付蘇聯。這則電報對美國政府決策者的影響巨大,並且成為之後美國數十年用以對付蘇聯的策略基礎[53]。而同一時期蘇聯的維亞切斯拉夫·莫洛托夫也主筆了一篇傳回莫斯科的電報,主張美國是一個獨斷的資本主義勢力,並宣稱美國正在「準備贏得一場新的世界大戰的有利條件」[54]。 在1946年9月6日,美國國務卿詹姆斯·伯恩斯在德國發表一場演講,重申美國對於西德人民的重視,批評小亨利·摩根索所提出的要在戰後德國去除工業化的計畫,並且向蘇聯警告美國將會在歐洲維持無限期的軍事部署[55]。如同伯恩斯在一個月後所說的「我們的目的是為了贏得德國人民的支持...這是一場我們與俄國之間贏得民心的鬥爭...」[56]。 在「長電報」發表後不久,英國前首相溫斯頓·邱吉爾在密蘇里州富爾頓威斯敏斯特學院發表了鐵幕一演講[57],呼籲英美聯盟對抗蘇聯,並指控蘇聯在「從波羅的海的斯德丁到亞得里亞海的第里雅斯特」之間建立起了「一道鐵幕」[42][58]。 冷戰的開始(1947-1953)共產黨情報局与蘇聯-铁托分裂在1947年9月蘇聯創建了共產黨情報局,用以確保國際間共產主義運動的正統性,以及藉此來保持蘇聯對其東歐衛星國和各地共產政黨的嚴密政治控制[59],然而共產黨情報局在隔年便踢到鐵板,南斯拉夫的約瑟普·布羅茲·狄托決定與蘇聯分裂,也因此被逐出共產國際,並且一直保持不結盟的態勢[60]。1953年斯大林去世后,继任的苏共中央第一书记赫鲁晓夫采取和解政策,苏南两国关系才正常化。 圍堵政策與杜魯門主義 在1947年,美國總統哈瑞·杜魯門的顧問勸他採取行動以遏制蘇聯的擴張,指出史達林的許多趁著戰後混亂和權力重組而進行的權力擴張,已經導致另一場戰爭爆發的可能[61]。在1947年2月,英國政府宣布他們無法繼續在希臘內戰中支持君主政權抵擋共產黨的游擊隊。 美國對於蘇聯的擴張採取了圍堵政策[62],其目標為停止共產主義的繼續擴張。杜魯門在一則演講中主張分配4億美元資金以介入希臘的內戰,並且提出了杜魯門主義,將這場內戰定義為自由人民與極權主義政權之間的對抗[62]。儘管希臘共產游擊隊是由與蘇聯分裂的南斯拉夫的狄托提供主要支援[15],美國仍指控蘇聯暗中企圖顛覆希臘的君主政權以圖擴展蘇聯的影響[63]。 杜魯門主義的出現也代表了美國共和黨與民主黨兩黨間持續了數十年的對於圍堵政策的支持共識形成,儘管這種共識在越戰後會開始弱化[64][65]。西歐各地的溫和派和保守派政黨乃至於社會民主主義政黨都對西方國家的結盟給予支持[66],而由KGB資助扶植的美國和歐洲共產黨組織則一貫遵從莫斯科的指令和宣傳路線,並且暗中協助蘇聯的間諜情報活動[67],雖然仍有少數異議份子存在。除此之外,在西方國家反對圍堵政策的還包括反越戰運動、核裁軍運動、以及其他主張美國單邊裁武的「和平主義」組織和行動份子,儘管這些團體大多都由蘇聯所暗中資助和控制[68][69]。 馬歇爾計划与捷克斯洛伐克政變  在1947年初,英國、法國和美國與蘇聯進行有關德國未來的會談以失敗告終,此會談本來希望建立一個經濟上自給自足、由蘇聯移除主要工業產能和基礎設施的德國[70]。在1947年6月,依據杜魯門主義,美國開始實施馬歇爾計畫,承諾向所有歐洲國家提供經濟上的協助,包括蘇聯在內[70]。 馬歇爾計畫的目標是為了要重建歐洲的民主和經濟體制,以控制在歐洲開始出現的共產坐大和權力失衡,避免從戰爭重建中的各國被共產政黨奪取政權[71],馬歇爾計畫同時主張歐洲的繁榮必須依靠德國經濟的復甦[72]。一個月之後杜魯門簽下了1947年的國家安全法,宣布建立統一的國防部、中情局(CIA)、国家安全委员会(NSC),這幾個機構會成為未來美國用以進行冷戰政策執行的主要政府體系[73]。 史達林認為若是容許東方集團與西歐進行經濟上的整合,會導致他們脫離蘇聯控制,同時認為美國是試著要透過金錢收買歐洲[59],也因此他拒絕讓蘇聯接受馬歇爾計畫的支援,並且阻止旗下的鐵幕各國接受美國的資助[59]。同時蘇聯則提出莫洛托夫計劃作為與馬歇爾計劃抗衡的方案,在1949年1月由共產黨情報局體制化[15]。史達林同時恐懼一個重建的德國,他認為戰後的德國不該擁有任何重新武裝的能力,如此一來才不會對蘇聯造成未來的威脅[74]。 在1948年初,原先是東方集團國家裡唯一還保持著民主體制的捷克斯洛伐克內部不遵從蘇聯領導的「反動勢力」開始增長[75][76],蘇聯於是發動了二月政變,推翻了受民意支持的貝奈斯政府,改以忠於莫斯科的共產黨政權哥特瓦爾德政府替代。這場政變突出的殘暴性震驚了西方各國,最後使得美國國會裡原本對馬歇爾計畫還抱持反對態度的少數人也改變立場[77]。 杜魯門主義和馬歇爾計畫的雙管齊下替西歐、希臘、土耳其等國帶來數十億的經濟和軍事援助,在美國的支援下,希臘的政府最後戰勝了共產黨的游擊隊[73]。義大利的天主教民主黨則在1948年選舉中擊敗了有相當聲勢的共產黨和社會黨聯盟[78]。在此同時,鐵幕的迅速鞏固和控制加壓也引發了大量雙方互相進行的情報和間諜活動、外交上的斷絕、以及越來越多東方集團逃往西方的叛逃者[79]。 銮披汶·颂堪再度上台后的泰国銮披汶·颂堪在1948年4月8日带领政变集团发动政变,随着国际环境的变化和铁幕的拉开,还有一系列反殖民斗争的胜利,使得美国和英国乐意在四月份认可披汶政府。披汶和他第一次上台时所做的一样,他发动了一次新的排华运动,采取一系列措施来限制华人的经济主导地位以及促进泰人商业发展。对于南方的伊斯兰叛乱,披汶上台后逮捕和囚禁了四个省的马来领袖,宣布伊斯兰教和马来组织非法。在这个时代,泰国的经济发展很快,局势很稳定,而且泰铢也很稳定,围绕在20泰铢兑换1美元上。 美国在亚洲把泰国看作一个对抗共产主义的独立国家和一个地区强国,其使命是遏制该地区的共产主义。泰国是第一个派遣军队参与联合国朝鲜战争作战的亚洲国家,1954年泰国成为东南亚条约组织的地区基石。与当时的邻国相比,泰国是强大和稳定的,尤其在披汶执政之后。随着一个接一个共产主义的挑战,美国增加了对泰国的依靠和援助。1951-1957年间,泰国是1.49亿美元经济援助和2.22亿美元军事援助的受益者。经济援助还包括扩展曼谷港口的工作以及改进高速公路和铁路交通。 柏林封鎖和空運 美國與英國在1947年1月1日將他們各自控制的西德區域合併為一區塊,接著法國也在1949年4月加入[80]。為了重建德國的經濟體,西歐各國和美國的代表在1948年初協商宣布將建立一個統一的西德聯邦政府[81]。除此之外,隨著馬歇爾計劃的推行,他們決定將讓德國重新工業化並且重建經濟,包括了以德國馬克取代已被蘇聯所貶值的國家馬克[82]。 不久之後,史達林便展開了柏林封鎖(1948年6月24日-1949年5月12日),成為冷戰中第一個主要的危機。在封鎖期間,蘇聯以其控制的東德地區圍堵西柏林,阻止食物、物資、和其他補給品進入城市[83]。美國、英國、法國、加拿大、紐澳等國於是展開了龐大的「柏林空運」,透過貨機空運來提供西柏林居民食物和其他物資[84]。 蘇聯對西方國家的政策展開了一系列的輿論攻勢,來自東柏林的共產黨人再一次的企圖於當年的柏林地方選舉中操弄結果(如同他們在1946年選舉中的舉動一樣)[80],然而西柏林民眾則以86.3%的投票率大幅支持了非共產黨的政黨[85],300,000的柏林市民上街遊行,要求國際間的空運繼續進行[86],同時盟國空軍對柏林的物資提供則越來越多,甚至開始空運給小孩子的糖果[87]。到了1949年5月史達林終於停止了封鎖[49][88]。史達林後來在1952年提出一個要統一東西德的計畫,前提是西方盟國要從德國先行撤軍,然而西方國家斷然拒絕了此一提案,許多人並且質疑史達林的真實動機[89]。 北約与自由歐洲電台 英國、法國、美國、加拿大及其他八個西歐國家在1949年4月簽訂北大西洋公約,創建了北大西洋公約組織(NATO)[49]。同年的八月蘇聯在哈薩克SSR的塞米伊引爆了第一枚蘇聯的原子彈[15]。隨著蘇聯再次於1948年拒絕參加德國重建的計畫[81][90],美國、英國、和法國在1949年4月決定從他們控制的德國區塊中正式建立德意志聯邦共和國[33][91]。蘇聯則在當年10月宣布從其控制的德國區域建立德意志民主共和國[33]。 同一時期,蘇聯旗下的東方集團各國則透過由政府控制的媒體對其人民進行資訊的控制和宣傳,廣播、電視由政府所有,報紙則多為地方的共產黨所掌控[92]。在這樣的宣傳體制下,蘇聯以馬克思主義理論攻擊資本主義,宣稱對勞工的剝削和對外的好戰是其本質[93]。 而同時美國則在1949年創立自由歐洲電台,與BBC和美國之音一起[94],構成了西方國家對東歐和蘇聯人民的宣傳管道,以推動共產主義的和平解體為其目標[95]。自由歐洲電台藉由對鐵幕內人民的廣播,提供除了共產官方宣傳以外的資訊途徑[95]。自由歐洲電台代表了美國在冷戰早期的戰略,在當時喬治·凱南等人還認為冷戰最終會是透過政治途徑而非軍事手段來決定勝負[96]。 美國的決策者,包括了凱南和約翰·福斯特·杜勒斯都承認冷戰在本質上是一場不同思想的戰爭[96]。美國的情報單位CIA則透過一系列的情報和間諜活動,企圖在歐洲和發展中國家阻擋共產主義的支持和崛起[97]。同時CIA也在國內發起了募款活動,藉由替自由歐洲電台募款來集結美國民眾對反共政策的支持[98]。 在1950年代初,美國開始讓西德重新軍事化,並且在1955年讓西德加入了北約[33]。在1953年5月拉夫連季·貝利亞曾經試著提議讓東西德統一成為中立國,試圖以此阻止西德加入北約,但並沒有成功[99]。 第二次国共内战与東南亞條約組織的成立 在1940年代末的國共內戰中,由中國共產黨中央委員會主席毛澤東领导的中國人民解放軍擊敗了由中國國民黨總裁蒋中正领导的中華民國國軍,蘇聯迅速承認了新的中華人民共和國政府並與之結盟[100],蒋中正和中華民國政府撤退至台灣地區。第二次國共內戰的結果,加上美國在1949年失去了對原子彈的獨壟地位,迫使杜魯門重新思考其策略,並且加速圍堵政策的佈署[15]。在1950年的一份祕密文件中[101],美國國家安全委員會建議增強對西方盟國的支援,並且大幅增加國防預算[15],亦導致亞洲多國陷入軍事分裂局面。 美國也因此開始擴展於亞洲、非洲、拉丁美洲等地的圍堵政策,以防止由蘇聯支援的革命勢力再次令當地政府變為共產政權[102]。在1950年代初期,美國正式與日本、澳大利亞、紐西蘭、泰國、和菲律賓(尤其是1951年的太平洋安全保障條約和1954年的東南亞條約組織)簽訂安全保障協定,並且在那些國家建立起長期的美軍基地[33]。 朝鲜战争 韓戰的爆發成為了影響早期圍堵政策的重要事件,1950年6月,北韓金日成領導的朝鮮人民軍入侵大韓民國[103],在入侵前史達林還親自替他「計畫、準備、展開」了整場侵略[104],提供朝鮮詳細的作戰計畫[105][106][107][108]。然而,出乎史達林意料的是,聯合國安理會決議防衛韓國,由於當時蘇聯正在「抵制」聯合國承認中華民國而不是中华人民共和国擁有常任理事國的位置,因而無权投票否決聯合國出兵[109]。組成聯合國軍的部隊除了韓國國軍、美軍、英聯邦軍(含英國、加拿大、澳洲、紐西蘭)外,尚有土耳其、法國、菲律賓、荷蘭、比利時、泰國等國家的部隊[110]。 韓戰對冷戰的發展和參與各國都產生深遠的影響,促成了北約的軍事指揮結構產生[111]。許多國家的人民對參戰的看法不一,例如在英國,反對和支持參戰的民眾呈現兩極化。許多人恐懼這場戰爭會演變為與共產中國的大規模戰爭,甚至爆發核戰。這場戰爭對英美關係造成了相當的壓力,英國政府試圖提早結束這場戰爭,希望讓聯合國託管統一的韓半島,並且迅速撤離所有外國軍隊[112]。 1953年停戰後,由金日成統治的北韓成為一個高度中央集權的社会主义國家,並且到處豎立起對其自身的個人崇拜[113][114]。而在韓國,美國支持的李承晚強人政府則僅依賴威權統治和貪汙維持其政權[115]。李承晚於1960年被學生運動推翻後,韓國又再進入朴正熙、全斗煥等武將的軍事統治,多黨民主體制要到1987年冷戰接近尾聲時才重新出現。 危機和衝突升級(1953-1962) 赫魯曉夫、艾森豪威尔与去斯大林化在1953年,政治領導人的改變也轉換了冷戰的動向[116],德懷特·艾森豪威尔於當年1月20日就職為美國總統。在那之前,於杜魯門任內最後18個月之間,美國的國防預算整整增加了四倍。艾森豪威尔上台後稍微減緩了三分之一的國防預算,希望以更有效的方式來準備冷戰[15]。 在1953年3月5日斯大林死後,其忠實追隨者貝利亞遭處決,尼基塔·赫魯晓夫成為蘇共中央第一書記和蘇聯部長會議主席,排除了格奧爾基·馬林科夫和維亞切斯拉夫·莫洛托夫等政敵。在1956年2月25日,赫魯晓夫在第二十次代表大會上公然譴責史達林的罪行,震驚了整個东方集团[117]。他並且展開了一系列的去斯大林化政策,主張要改革去除斯大林政策的唯一方式是公開承認之前蘇共所犯下的錯誤[73]。 儘管如此,赫魯晓夫並沒有放棄對於共產主義理念形式上的支持。他在1956年11月18日與一群西方大使會面時,著名的說出了:「不管你喜不喜歡,歷史是在我們這一邊的。我們總有一天會把你們給埋葬。」震驚在場的人[118]。不過赫魯晓夫後來稱他指的並不是透過核戰贏得冷戰,而是主張歷史潮流必然會讓共產主義取代資本主義[119]。在1961年赫魯晓夫宣稱雖然當時蘇聯在經濟上落在西方之後,但在十年之內蘇聯便會解決國內的住房短缺,同時生活物品也會變得豐裕,並且稱在二十年內蘇聯便會完成「一個共產主義的主要建設」[120]。 艾森豪威尔的國務卿約翰·福斯特·杜勒斯則替圍堵政策提出了“新展望政策”,主張更大程度的倚賴核武器來對抗美國的敵人[73]。杜勒斯同時闡述了「大規模報復」的原則,警告將會以全面的報復來應對任何蘇聯的入侵。在冷戰的這個階段,美國仍然持有核武器上的數量和技術優勢,這也使得艾森豪威尔可以在1956年的蘇伊士運河危機中不顧蘇聯的反對介入[15]。 華沙条约与匈牙利十月事件  史達林的去世和赫魯晓夫的上台在1950年代初期稍微緩和了冷戰的緊張局勢,然而歐洲仍然處在緊繃的軍事對峙中[121]。蘇聯在1949年便在東方集團建立了一個安全互助的防衛約定[122],接著在1955年將旗下各國正式透過華沙條約組織結成軍事同盟[33]。 赫魯晓夫在1956年移除了匈牙利的斯大林主義的匈牙利勞動人民黨總書記拉科西·馬加什,不久之後便爆發了匈牙利十月事件[123]。在匈牙利人民的推動下,新的政府解散了祕密警察、宣布將從華沙公約中脫離、並且承諾將舉辦自由的選舉。對此,蘇聯紅軍迅速的入侵[124],數千名匈牙利人被逮捕、監禁、或流放到蘇聯境內[125],同時大約200,000名匈牙利人在混亂中逃離匈牙利[126]。改革派的匈牙利部長會議主席納吉·伊姆雷和其他人則在秘密審判後遭處決[127]。 從1957年到1961年間,赫魯晓夫多次的威脅西方將進行核武的毀滅戰爭,他宣稱蘇聯的飛彈技術已經遠超過美國,還可以毀滅任何美國或歐洲的都市。不過,赫魯晓夫仍然拒絕相信史達林所稱戰爭是不可避免的理論,並且主張它的目的是為了要與西方「和平共存」[128]。這個立場也改變了史達林時代的蘇聯態勢,拋棄了原先認為資本主義與社會主義間的階級鬥爭必將導致國際戰爭的衝突理論,改而認為和平的時期將可以促成資本主義的垮台[129],並且在同時間讓蘇聯有時間準備自身的軍事實力[130]。這種想法要直到後來戈巴契夫時代將和平視為是目的而非手段時才會改變[131]。 蘇聯對於匈牙利十月事件的武力鎮壓使得世界各地的共產主義政黨產生了內部衝突,尤其在西歐國家,許多西歐的共產主義政黨都因為見證了蘇聯對匈牙利的武力鎮壓而產生大量的退黨潮[132]。西方世界的共產主義政黨在接下來幾十年都因而一蹶不起,無法脫離匈牙利十月事件的陰影如同南斯拉夫政治家密洛凡·德熱拉斯在革命被鎮壓後不久所說的「匈牙利十月事件對共產主義帶來的創傷是永遠都不會復原的」[132]。 柏林最後通牒与歐洲整合 在1958年11月,赫魯晓夫發給了西方一則「最後通牒」,要求美英法三國在六個月內將他們各自掌管的柏林區塊結合為一個獨立的、非軍事化的「自由城」,否則他將會把控制進出柏林的權力轉移到東德的手上。赫魯晓夫稍早曾經跟毛澤東這樣說:「柏林市就猶如西方的睾丸一般,每次我想讓他們尖叫,我就捏柏林一下。」[133]然而北約在12月拒絕了赫魯晓夫的通牒,對此赫魯晓夫則做出了讓步,以換取透過日內瓦會談來決定柏林的問題[134]。 在同一時期,1950年代的重要事件之一便是歐盟的整合開始。歐盟的出現是冷戰的附帶產品之一,杜魯門和艾森豪都在政治上、經濟上、和軍事上支持歐洲的整合,儘管後來的幾任總統的政府也開始對歐盟的推動抱持保留態度,擔心獨立的歐洲將會與蘇聯另外進行威嚇對立,如此一來會分裂西方國家的統一性[135]。 第三世界的角力 一些國家例如瓜地馬拉、印度支那、和印尼等地的民族主義運動被認為是與共產主義有所連結[73]。在這樣的背景下,美國和蘇聯在1950年和1960年初不斷地在第三世界去殖民化過程中的許多國家進行散播影響力的競爭[136],蘇聯並認為殖民勢力的退去象徵了他們共產主義意識形態的最終勝利即將到來[137]。雙方都向他們各自支持的團體販售或提供武器[138],這些國家亦在聯合國的投票上鼎力支持美蘇雙方。 美國利用中央情報局來影響對他們不友善的第三世界政府,並且支持親美的國家[73]。例如在1953年策畫了伊朗政變以推翻穆罕默德·摩薩台,摩薩台當時國有化了英國持有的英伊石油公司,同時邱吉爾還指稱他有邁向共產主義的傾向[139][140][141][142]。取而代之的則是親西方的沙王穆罕默德-礼萨·巴列维,成為了獨裁的君主政權[143],儘管巴勒維統治下的伊朗在冷戰中並不會扮演直接的角色。 中情局也主導了1954年的政變推翻瓜地馬拉的左派總統哈科沃·阿本斯·古斯曼[144],並且在那之後豎立反共的軍政府[145]。而選擇不結盟的印尼總統、民族主義領袖蘇卡諾則在1956年面臨印尼國內各方企圖脫離雅加達控制的反對勢力,其中一些反抗軍因為反共主義的言語而受到中情局的支援,但最後蘇卡諾仍在軍事上平息了這些叛亂[146]。  在法越戰爭中,法國在越盟共產主義游擊隊的不斷攻勢,加上奠邊府戰役的挫敗下,決定放棄他們在越南的殖民統治。在1954年的日內瓦會議中法國簽下停戰條約,使得越南被劃分為支持蘇聯的北越以及支持西方的南越,沿著一七線劃分。在1954年至1961年之間,艾森豪政府會持續地向南越提供經濟和軍事顧問上的支援,以抵抗共產北越的侵擾[15]。 許多其他的亞洲、非洲、拉丁美洲國家則拒絕在東西方的衝突之間選邊站。在1955年的萬隆會議上,數十個第三世界國家選擇不介入冷戰[147]。在萬隆會議達成的協議會成為後來1961年在貝爾格勒結成的不結盟運動的根據[73]。而在同時,赫魯晓夫則宣布將與印度和其他中立國家進行更深層次的外交交流。在第三世界的獨立運動使得戰後的非洲、中東、亞洲、拉丁美洲等地變成較為多元的國際秩序[15]。 中蘇交惡、太空競賽与洲際彈道导弹 1956年後蘇聯經歷了一連串的挫敗,尤其是與中华人民共和国的交惡最為嚴重,令到蘇聯原先精心設計的共產盟國保護網出現大漏洞,此次外交挫敗亦改變歷史。儘管毛澤東在史達林死後仍然替他辯護,並且批評赫魯晓夫走的是修正主義路線而放棄了革命的理念[148]。另一方面,赫魯晓夫則認為毛澤東對於核子戰爭的後果並不了解,並且稱他是「坐在王位上的瘋子」[149]。 赫魯晓夫多次試著挽救中蘇間的聯盟,但毛澤東認為與蘇聯繼續交往是沒有意義的,也因此拒絕與蘇聯復合[148]。中蘇間的分裂還引發了兩個共產國家間的互相宣傳論戰[150]。由於兩國的分裂,在那之後蘇聯會和共產中國在國際上互相爭奪作為領導共產主義運動的老大哥角色[151]。雙方曾接近戰爭狀態,最終導致1970年代美國趁機提出善意後,中华人民共和国與美國建交成爲盟友的事件。  在核子武器上,美國和蘇聯各自擴增其戰略核子武器庫存,投入大量資源發展可以長距離攻擊對方的武器[33]。在1957年8月蘇聯成功試射了第一枚洲際彈道飛彈(ICBM)[152],接著同年10月發射了第一枚人造衛星史普尼克1號[153],史普尼克的發射成為了太空競賽的開端。這直接導致美國在同年十二月發射先鋒測試火箭3號,以及後來成功登月的阿波羅計畫,太空人弗蘭克·博爾曼還形容阿波羅「只是冷戰的一場戰役。」[154] 古巴革命在古巴,菲德爾·卡斯楚藉由七二六運動在1959年1月成功奪取政權,推翻總統富爾亨西奧·巴蒂斯塔及原古巴共和國,即使在革命之前,失盡民心的巴蒂斯塔政權便已經被艾森豪政府拒絕軍援[155]。 新的古巴政權與美國保持了一段時間的外交關係,然而,當菲德爾·卡斯楚在4月前往華盛頓特區拜訪時,艾森豪卻不願親自會見他,而是由副總統理查·尼克森代替[156]。古巴在不久後的1960年3月開始與東歐社会主义國家商討購買軍火事宜[157]。 在1961年1月,美國正式與古巴断交。在1961年4月新任總統約翰·甘迺迪透過中情局在聖克拉拉省的豬玀灣發起了一次入侵,計畫由美國支援流亡美國的古巴人組成部隊攻回古巴,然而入侵卻因為種種因素而失敗,嚴重打擊了美國的形象[158]。卡斯楚於是公開奉行馬克思列寧主義,而蘇聯也承諾向古巴提供援助[158]。美古两国直到2015年贝拉克·奥巴马执政期间才再次建交。 柏林危機 1961年的柏林危機是冷戰裡最後一次關於柏林地位和戰後德國處置爭議的主要事件。在1950年代初,東方集團各國開始仿效蘇聯,限制其人民自由遷徙和移民的權利[159]。然而在那幾年間,每年都有數十萬的東德人民透過東西柏林之間的一個「漏洞」移民到西德,以逃離共產主義統治[160]。 往西德的移民導致東德產生了嚴重的人才外流,尤其是那些年輕而受過教育的人。到1961年為止已經有20%的東德人口移民到西德[161]。在那年的6月,蘇聯向西方盟國發布最後通牒,要求他們從西柏林撤出軍隊[162]。然而西方國家並沒有讓步,東德接著在8月13日開始在與西柏林的邊界設立鐵絲網障礙,最後會擴建成柏林圍牆,以此阻止東德人民逃到西柏林[163]。 古巴导弹危機与赫魯晓夫的失勢 在豬灣事件之後,甘迺迪政府仍然繼續尋找推翻卡斯楚的辦法,並且由中情局以「古巴計畫」為代號進行了一連串的計畫構思和準備。在1962年2月,赫魯晓夫得知了美國的「古巴計畫」的存在,並且據情報認為美國將會在當年10月採取動作推翻卡斯楚,可能透過另一次軍事入侵、或是刺殺卡斯楚[164]。赫魯晓夫因此決定在古巴建設蘇聯的核导彈基地[164]。 甘迺迪在得知此消息後,評估他的各種應對方案,最後決定以海軍封鎖和對蘇聯發出最後通牒的方式來阻止古巴飛彈基地的建成。最後的結果,赫魯晓夫在衝突中做出讓步,將飛彈從古巴移除,而美國則承諾不會再入侵古巴[165]。卡斯楚後來對此承認:「我當時已經準備好同意使用核子武器...我們都認為核子戰爭是不可避免的,而我們遲早都會被消滅的。」[166] 一般認為1962年10月-11月的這場古巴飛彈危機,是世界上最接近核戰爭的時刻[167]。這場危機也展現了相互保證毀滅的概念,在衝突中持有大量核子武器的雙方都不能先行使用這類武器,以避免造成衝突的升溫和大規模的毀滅[168]。古巴飛彈危機使得雙方開始檢討核軍備競賽,並且試圖推動核裁軍來緩和兩方的關係[121],雙方稍早前已經在南極條約體系中首次對核武控制做出了一定共識[169]。 在1964年,蘇共中央第一書記赫魯晓夫的克里姆林宮數名高層同僚一同奪取了他的權力,但仍允許他和平的「退休」[170]。赫魯晓夫被他的政敵指控他舉止粗魯和政策上的無能,同時也責怪他毀了蘇聯的農業發展,並且差點在古巴危機中導致核戰爭的爆發[170]。除此之外,赫魯晓夫允許東德建立柏林圍牆的決定也讓蘇聯和東方集團在世界輿論上顏面盡失[170]。后当时的苏联最高苏维埃主席团主席列昂尼德·勃列日涅夫接替赫鲁晓夫成为新任苏共中央总书记。 緩和政策下的對抗(1962-1979)   在1960年代到1970年代間,冷戰的各方都在不斷適應和調整以應付新的國際局勢和環境,因為國際關係已經有越來越多國家和動向不屬於美蘇兩大集團的對抗裡了[73]。從戰後開始,西歐各國和日本迅速的從二戰的廢墟中重建起來,在1950年代至1960年代之間呈現驚人的經濟成長率,到了1970年代他們的人均生產總額已經開始近逼美國,而同時東歐集團的計畫經濟則陷入停滯[73][171]。 由於1973年石油危機的出現,加上第三世界的組織例如石油輸出國組織(OPEC)和不結盟運動的影響力成長,許多之前並不強大的國家開始在國際舞台上� | ||||||||||||