AC/DC

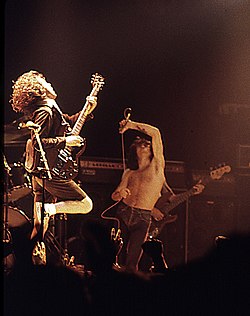

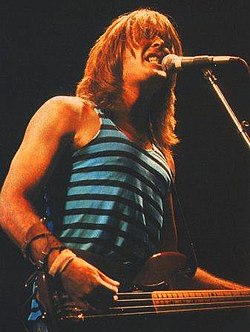

AC/DC(意為交流電/直流電)是澳洲搖滾樂團,1973年由馬爾科姆·楊和安格斯·楊兄弟兩人在雪梨組成[1]。音樂風格主要被歸類為硬式搖滾和藍調搖滾[2],在1970年代至1980年代期間,他們被美國權威音樂雜誌《滾石》和其他不同的媒體歸類為重金屬音樂,也是將硬式搖滾和重金屬音樂結合起來的宗師[3][4][5][6]。但樂團成員從來不認為自己是重金屬樂團,始終只以簡單的「搖滾」自居[7]。目前樂團陣容為主音吉他手安格斯·楊、節奏吉他手史提維·楊、貝斯手克里夫·威廉斯、鼓手菲爾·路德以及主唱布萊恩·強森,其中為樂團創始元老的僅安格斯·楊一人。截至2016年,樂團已發行16張錄音室專輯、4張現場專輯、1張迷你專輯、2張原聲帶、10張影像作品、3套典藏盒組,47張單曲和58支音樂錄影帶。 AC/DC組建後立即經歷了劇烈的陣容變化,時間長達一年多,直到1975年發行第一張錄音室專輯《高壓電》後才穩定下來。1977年貝斯手馬克·埃文斯被替換成克里夫·威廉斯後,發行第五張專輯《電世紀》。在發行經典的第六張專輯《地獄公路》不到半年,主唱邦·史考特在1980年2月19日突然死亡,官方死因是酒精中毒。樂團遭逢巨變後考慮解散,但受到邦·史考特父母的鼓勵,最終決定尋找新主唱、繼續前進[8]。前英倫玩咖成員布萊恩·強森獲選為新主唱,隨後發行第七張專輯《回歸黑暗》,全黑的專輯封面是向邦·史考特致哀,而這張作品也使樂團升上全新的高度,成為他們的暢銷作品之一。 第八張專輯《向搖滾致敬》讓樂團首次奪下美國告示牌二百強專輯榜冠軍。鼓手菲爾·路德於1983年被開除,由西門·萊特取代,1989年西門·萊特離開AC/DC加入羅尼·詹姆斯·迪歐的迪歐。在1990年代初發行第十二張專輯《剃刀邊緣》後,樂團的人氣又開始上升。鼓手克里斯·斯雷德在1994年自願離開,菲爾·路德則受邀回歸,並於1995年繼續與樂團推出第十三張專輯《轟天球》。2000年發行的第十四張專輯《咬緊牙關》受到許多評論家的好評。2008年的第十五張專輯《黑冰風暴》是該年度銷量排名第二高的專輯,也是繼《向搖滾致敬》之後,另一張在全世界數十個國家中排名第一的強勢專輯[9]。1994年後,樂團陣容保持了二十年的穩定狀態。2014年起,由於馬爾科姆·楊罹患失智症退休、菲爾·路德官司纏身、布萊恩·強森聽覺受損嚴重而陸續離開樂團。槍與玫瑰成員艾索·羅斯於2016年加入剩餘的巡演。之後貝斯手克里夫·威廉斯也在巡演結束時宣布退休。 AC/DC已經在全球銷售了超過2億張唱片,包括美國國內的7970萬張銷售認證,成為美國史上銷售量最高的音樂家第10名、全球音樂史上最暢銷的音樂家第11名,以及世界上第二大商業成功的重金屬樂團(僅次於齊柏林飛船)[10][11][12]。第七張專輯《回歸黑暗》因為銷量達到5000萬張(包括美國國內的2200萬張),成為全球最暢銷專輯第二名(僅次於麥可·傑克森的《顫慄》),也是全球史上銷量最高的樂團作品[13]。美國電視頻道VH1將AC/DC列為「百大優秀硬搖滾樂團」第4名(僅次於齊柏林飛船、黑色安息日與吉米·罕醉克斯體驗樂團)[14][15]。美國音樂頻道MTV將AC/DC評為「有史以來最偉大的金屬樂團」第7名[16]。2003年進入搖滾名人堂[17]。2004年《滾石》雜誌將他們列為「有史以來最偉大的一百個音樂家」第72名[18]。知名唱片製作人瑞克·魯賓也在《滾石》雜誌上的一篇文章中評價AC/DC是「有史以來最偉大的搖滾樂團」[18]。2010年,VH1再度將他們列為「有史以來最偉大的一百個音樂家」第23名[19]。 歷史背景與名稱由來 喬治·楊、馬爾科姆·楊和安格斯·楊三兄弟出生在英國蘇格蘭格拉斯哥的一個工人階級家庭。因英國經濟低迷,1963年舉家移民至較繁榮的澳洲,他們定居在新南威爾斯州的雪梨。喬治是兄弟中第一個學習彈吉他的。他組建了輕快節奏,成為1960年代中期澳洲最成功的樂團。1966年,輕快節奏打進英國市場,成為第一支在國際樂壇上成名的澳洲樂團,他們最著名的歌曲是〈盼著週末〉[20]。輕快節奏的成功深深影響了兩個弟弟,馬爾科姆·楊在哥哥的教導下,吉他技術進步神速。安格斯·楊很快也有了屬於自己的電吉他。1971年,馬爾科姆·楊在紐卡索加入了地下絲絨(並非紐約的地下絲絨),安格斯·楊也成為勃然大怒的成員[21]。 1973年地下絲絨解散後,馬爾科姆·楊找來弟弟安格斯·楊共組樂團,並開始思索名字。他們的姐姐瑪格麗特·楊在一台縫紉機上看見「AC/DC」的字樣,這個縮寫意思是交流電/直流電,兄弟兩人覺得這個帶電的名字能象徵樂團的原始能量,因為他們很喜歡演奏充滿力道的音樂[22][23]。「AC/DC」的發音是每次一個字母,不過澳洲人常把它連在一起念作「Acca Dacca」[24][25]。樂團在「AC」與「DC」的中間以高壓電符號分隔,並用在所有的錄音室專輯封面上(除了國際版的《下流痞子》)[26]。1977年,AC/DC委託美國平面設計師傑拉德·威爾塔設計出沿用至今的標誌,在《搖滾蔓延》的國際版封面上首次出現[26]。 不過,當時兄弟兩人並不知道「AC/DC」這個縮寫在美國俚語中是雙性戀的意思[27]。直到很久之後,有一次他們在計程車上與司機交談才得知這個字的特殊意涵。雖然他們感到無言以對,但由於在早期造成了尷尬情形,樂團在接下來幾年中不斷強調他們是異性戀者[27]。一些宗教團體將「AC/DC」解讀為「反基督/惡魔之子」、「反基督/魔鬼基督教」和「後基督/魔鬼降臨」的縮寫,指控樂團的名字有邪惡意涵[28]。馬爾科姆·揚嘆道:「就算我們鉅細靡遺地講了縫紉機的故事,他們還是認為『才不只是這樣,一定還有更多別的意義』」[28]。 組建與早期(1973 - 1974年)1973年11月,兄弟兩人成立AC/DC,馬爾科姆·楊是節奏吉他手,安格斯·楊是主奏吉他手。他們招募了貝斯手賴瑞·凡·克里特、主唱戴夫·埃文斯和鼓手科林·伯吉斯[29]。1973年跨年夜,音樂人吉恩·皮爾森替樂團預訂到雪梨邦笛海灘衝浪救生俱樂部的場次,他們在那裡進行第一次公開表演,翻唱了滾石樂隊、查克·貝里和披頭四樂團的歌曲[30]。在第一次演出半年後,樂團成員開始來來去去,鼓手科林·伯吉斯先後換成羅恩·卡本特、彼得·克拉克、羅素·科爾曼,貝斯手賴瑞·凡·克里特也被羅柏·貝利取代。與此同時,安格斯·楊希望能有個特別的服裝造型,來跟其他樂團區分。他先後嘗試穿過蜘蛛人、蒙面俠蘇洛、金剛和模仿超人的服裝上台表演[21]。不過因為姐姐瑪格麗特·楊經常看見他衝回家換掉校服、又拿著吉他跑出門後便說:「你為什麼不一直穿著它呢?」,因此他就開始穿上艾士菲男子高中的學生制服表演,日後又改成小學生制服,成為他最具特色的形象[21]。在樂團最早期的一段時間裡,大多成員都會搭配緞面衣服或華麗配件。在幾次表演後,戴夫·埃文斯因為經常與樂團經理起爭執,引起成員們對他的不滿[31]。 1974年夏季,樂團的現場實力已經建立起良好口碑,受邀擔任盧·里德的澳洲巡演暖場團。與此同時,在巡演經紀人麥可·喬格的推薦下,墨爾本一位經驗豐富的活動發起人麥可·布朗寧邀請樂團到他的硬搖滾俱樂部演出[32]。麥可·布朗寧曾經擔任比利·索普和阿茲特克樂團的樂團經理,嘗試進軍英國市場失敗。他不喜歡AC/DC的搖滾形象,認為戴夫·埃文斯是個差勁的主唱,但是兄弟檔吉他手卻擁有讓人印象深刻的演奏實力。不久之後,麥可·布朗寧接到AC/DC的電話,說他們的樂團經理不幹了,成員因為沒錢坐車被困在阿得雷德。麥可·布朗寧把他們接回雪梨,開始擔任AC/DC的樂團經理,並請他們在硬搖滾俱樂部演出第二次。在演唱會之後,曾與大哥喬治·楊一起待過輕快節奏、現為唱片製作人的哈利·萬達也開始跟他們合作[32]。由於墨爾本的天鉤樂團也採用浮誇形象,兄弟兩人決定拋棄這種風格,改為追求更硬派的藍調聲,因此成員們同意,戴夫·埃文斯不適合繼續擔任樂團的主唱[31]。在這段時間裡,他們也把樂團的根據地搬到墨爾本,在那裡他們經常彈奏硬式搖滾。 邦·史考特時期(1974 - 1980年)起步(1974 - 1975年) 1974年9月,在喬治·楊的朋友文森·拉烏格羅夫推薦下[8],經驗豐富的邦·史考特加入AC/DC、取代了戴夫·埃文斯[33]。和兄弟兩人一樣,邦·史考特也是在蘇格蘭出生,孩提時期也移民到澳洲,1964年起就開始玩樂團了[34]。戴夫·埃文斯只與AC/DC錄製過兩首歌——〈我能坐妳旁邊嗎〉和〈在客廳玩搖滾〉。這兩首歌之後重新錄製成〈我能坐妳旁邊嗎〉(收錄在1975年的《黃色炸藥》和1976年的《高壓電》)。 1974年11月,樂團進錄音室錄製作品,製作人是喬治·楊及哈利·萬達,花費十天完成。1975年1月,樂團預計要登上森伯里流行音樂節表演,但是因為和深紫的樂團經理發生爭執而沒有上台[35]。2月17日,AC/DC在澳洲當地發行了第一張錄音室專輯《高壓電》[36]。大部分音樂都是兄弟兩人創作的,邦·史考特貢獻了一些歌詞,喬治·楊也參與了一些貝斯、吉他及和聲的部分[36]。《高壓電》發行後幾個月,樂團陣容也已經穩定,除了擔任吉他手的兄弟兩人和主唱邦·史考特,貝斯手是馬克·埃文斯、鼓手是菲爾·路德,這個陣容代表樂團已經脫離動盪不安的時期[36]。 1975年3月,樂團迅速展開新作品的錄製。12月1日,在澳洲和紐西蘭發行第二張錄音室專輯《黃色炸藥》[37]。12月8日,發行單曲〈搖滾咖很難出人頭地〉[38]。1976年2月23日,樂團為新歌〈搖滾咖很難出人頭地〉拍攝了音樂錄影帶,邦·史考特在裡面吹奏了風笛。這支音樂錄影帶登上澳洲廣播公司流行音樂電視節目《倒數計時》,成員在拖板貨車上遊街表演的影片在全國播出,使他們知名度大增,這首歌也逐漸成為搖滾樂界的國歌之一[39]。1974年至1977年間,樂團定期出現在澳洲資深流行音樂評論家莫利·梅爾達倫主持的《倒數計時》節目中,受益於這檔澳洲電視史上最受歡迎音樂節目的推波助瀾,AC/DC成為澳洲有史以來人氣最高也最成功的搖滾樂團[36]。 國際成功(1976 - 1980年) 在樂團人氣以超乎預期的速度升高時,麥可·布朗寧替AC/DC爭取到美國大西洋唱片倫敦分公司資深副總裁菲爾·卡森的關注。1976年初,樂團與大西洋唱片簽署了國際唱片合約。AC/DC預計在4月25日起擔任後街遊民的巡演嘉賓,但由於該團吉他手保羅·科索夫死亡而取消。成員們在錄製完新專輯後,仍於4月1日飛往倫敦,從小型場地開始舉辦演唱會,在英國當地建立樂迷基礎。他們第一次英國公演位於漢默史密斯的紅牛酒吧。隨後大西洋唱片為他們籌辦了看好你家閨女巡迴演唱會,還得到英國音樂雜誌《聲響》的贊助。在當時,《聲響》是唯一一個仍然相對接受傳統搖滾樂的主流音樂雜誌。雖然有些場地的觀眾很少,但這次巡演大致上取得了成功[40]。 與此同時,龐克搖滾熱潮在倫敦大爆發,並主宰了所有媒體和唱片公司關注,初來乍到的AC/DC有時會被英國記者們認定是龐克搖滾運動的一分子,但實際上成員們討厭龐克搖滾,認為龐克只是短暫的流行跟風而已[32]。1979年成員被記者問到和龐克樂團是否有任何共鳴時,安格斯·楊否認,邦·史考特則搭腔:「龐克樂團是什麼東西?嘿,誰有啤酒?」[41]。儘管龐克運動遭到英國社會視為過度放縱、過度產生的搖滾音樂,連帶包括重金屬音樂也遭到批判,不過AC/DC在這場批判聲浪中倖免於難,而且在這段時間裡,他們一直在英國維持著高人氣[7]。除了安格斯·楊時常在舞台表演中露臀,有時會遭來輿論非議。 1976年4月30日,大西洋唱片發行了《高壓電》,內容選自AC/DC之前只在澳洲發行的《高壓電》和《黃色炸藥》。這是樂團第一張在全球市場中廣泛分銷的專輯,光是在美國就被認證賣出了三百萬張[42][43]。7月,AC/DC每週一都在倫敦跑馬燈俱樂部演出,到了月底時,僅能容納七百人的場地擠進了超過一千人。8月,AC/DC為彩虹擔任歐洲巡演的暖場團。8月26日,登上著名的雷丁里茲音樂節表演,台下觀眾超過了五萬人[44]。9月20日,發行第三張錄音室專輯《下流痞子》。和前作一樣,隨著發行版本不同,曲目也有些許異動,例如國際版有〈搖滾咖〉,澳洲版則有〈越獄〉。此外,當時美國沒有發行《下流痞子》,一直到多年後AC/DC爆紅才上市。12月,AC/DC結束成功的海外征途飛回澳洲,準備下一張專輯的製作。 在雪梨、墨爾本和阿得雷德舉行了幾場演出後,AC/DC於2月再度飛往英國舉行巡演,以及擔任黑色安息日的歐洲巡演暖場團。雖然邦·史考特和該團主唱奧茲·奧斯本一下子就成了好朋友,但是馬爾科姆·楊和該團貝斯手吉澤·巴特勒在酒後發生爭執,甚至拔刀相向。幸好奧茲·奧斯本撞見衝突後破口大罵:「你他媽的白痴,巴特勒,滾去睡覺!」,才沒有演變成流血衝突[45]。之後,樂團再度與彩虹一起巡迴演出。5月,貝斯手馬克·埃文斯被樂團開除,由克里夫·威廉斯取而代之[8]。馬克·埃文斯對外表示,因為他和馬爾科姆兄弟意見不一致所以被解雇[8],兄弟兩人從未說明開除他的原因。史詩唱片執行長李查·葛瑞夫斯說道:「馬克人太好了,所以他沒能堅持到最後」[21]。馬克·埃文斯後來在2011年發行了自傳《下流勾當:我與AC/DC的那些日子》,描述了他與樂團的往事,以及被開除的細節[46]。 AC/DC對1970年代末期出現的撒克遜、威豹樂隊、鐵娘子這些英國重金屬樂團產生了一定程度的影響力,他們很快在整個英國和歐洲掀起了英國重金屬新浪潮運動,重振了1970年代初期衰退的硬式搖滾,而AC/DC對此也具有啟蒙意義上的貢獻。2007年,音樂評論家保羅·艾略特指出,在黑色安息日、齊柏林飛船、深紫「重金屬三大元老」逐漸衰落之後,AC/DC、瘦李奇、幽浮、天蠍、摩托頭和猶大祭司等樂團都是「第二代冉冉升起的明星,填補了時代缺口」[47]。1977年3月21日,在澳洲發行第四張錄音室專輯《搖滾蔓延》,7月25日發行國際版,登上美國告示牌二百強專輯榜第154名[48]。 AC/DC在美國的首次亮相是透過密西根的WSNL廣播電台,主持人在節目中向美國聽眾介紹了「澳洲重金屬樂團AC/DC」。電台經理彼得·卡瓦那邀請樂團在弗林特國會劇場舉行了首次美國演出。樂團當時以〈強力電線〉開場,以〈搖滾咖很難出人頭地〉作為結束[49]。AC/DC也展開了首次美國巡演,從夏季持續到冬季、從西部的德克薩斯州巡迴到東部的佛羅里達州。在佛羅里達的演出中,聚集了一萬三千人[36]。而在紐約的演出中,安格斯·楊第一次使用了吉他無線系統。美國場次結束後,樂團又到英國及歐洲為新專輯宣傳展開巡演[36]。11至12月間,在美國擔任接吻樂團和匆促樂團的暖場嘉賓[36]。在回到澳洲休息後,1978年2月開始錄製新專輯。4月26日展開電流世代巡迴演唱會。5月5日發行第五張錄音室專輯《電世紀》,登上美國告示牌二百強專輯榜第133名[48]。28場的英國巡演於5月29日結束,接著樂團又到美國為彩虹、薩沃伊布朗、接吻樂團、幽浮、史密斯飛船、藍牡蠣、埃利斯·庫珀、冥河合唱團和旅程樂團擔任暖場,並與廉價把戲舉辦聯名巡迴演唱會[36]。 這張《電世紀》是新貝斯手克里夫·威廉參與的第一張專輯,也象徵著樂團開始展現更有難度的即興重覆段,延續《搖滾蔓延》建立的音樂藍圖[50]。該專輯收錄的〈搖滾天譴〉也發行為單曲。《電世紀》是喬治·楊及哈利·萬達最後一次和邦·史考特合作的錄音室專輯,然而這也是AC/DC所有專輯中評價最低的[51]。在電流世代巡迴演唱會進行期間,1978年4月30日在蘇格蘭格拉斯哥阿波羅劇院的演出實況被記錄下來,並在1978年10月13日發行為AC/DC的第一張現場專輯《稱心如意》[36],登上美國告示牌二百強專輯榜第113名[48]。1978年12月,樂團回到澳洲錄製新專輯[52]。 雖然AC/DC在澳洲、英國和歐洲的唱片成績非常亮眼,但是在美國市場他們沒有什麼號召力,專輯始終在告示牌排行榜一百名之外,這對唱片公司來說是嚴重的投資失敗。更糟糕的是,他們現場專輯《稱心如意》一直沒有在主流廣播電台中風行起來。因此,樂團經理麥可·布朗寧被叫到大西洋唱片總部,新人部門主管麥可·克萊夫要求樂團換掉主唱看看,因為美國人可能不喜歡他的歌聲,但樂團經理拒絕放棄邦·史考特。麥可·克萊夫又提出,也許該換的是唱片製作人,但由於喬治·楊是兩位樂團成員的親哥哥,AC/DC等同是他們的家族事業了,這使樂團經理感到艱難。最後大西洋唱片以「喬治·楊從來沒去過美國發展,而美國的音樂市場必須要交給真正理解它的人才能成功打入」說服了樂團經理換人[52]。麥可·克萊夫也親自飛到雪梨說服喬治·楊退出:「你如果真的在乎你那兩個弟弟和他們的樂團,你就必須拋棄製作人的身份。大西洋唱片未來會繼續投資,但是現在AC/DC在錄音室裡需要新鮮的血液」,喬治·楊才勉強同意退出[52]。接著他們改與製作人羅伯特·約翰·蘭格合作,換製作人的同時,也換了錄音室。樂團1至2月先到芝加哥、邁阿密,3至4月又到英國倫敦錄音[52]。同時,樂團經理也換成彼得·門斯[53]。 1979年7月27日,發行第六張錄音室專輯《地獄公路》,成為樂團生涯的重大突破,登上美國告示牌二百強專輯榜第17名[54],美國市場的銷量最終突破七百萬張,獲得美國唱片業協會7×白金唱片認證[55]。同時也登上英國專輯排行榜第8名[52]。《地獄公路》也將AC/DC推升為身居一線的國際知名樂團[7]。它標誌著AC/DC全新時代的開始,以及邦·史考特的終點[52]。樂團開始展現更尖銳精煉的搖滾主題,也更加強調和聲,但仍然保留住AC/DC的招牌特色:宏亮、簡潔、喧鬧、粗麻的即興重覆段,以及極富律動感的基調[56]。美國吉他手埃迪·范·海倫表示,《地獄公路》是他最喜歡的AC/DC專輯[57]。1979年剩下的時間裡,樂團都在美國與英國巡演。8月18日,AC/DC在溫布利體育館為何許人開場,是當時他們在英國最大的演出規模。隨後,他們跟著何許人在歐洲其他地方舉行了更多的演唱會。1980年1月,AC/DC飛到法國出席國際音樂唱片展,憑藉在法國和加拿大的唱片銷量獲頒金唱片及銀唱片認證。1980年1月27日,是邦·史考特最後一次公開露面[8]。 邦·史考特死亡(1980年) 隨著1980年來臨,樂團也開始準備新專輯的工作。2月15日,是邦·史考特最後一次出現在錄音室中[8]。2月19日,邦·史考特在康登鎮「音樂機器」俱樂部(現稱為KOKO俱樂部)參加飲酒比賽,他出局之後由朋友阿雷斯特·卡奈爾開車載回家,但是無法把熟睡的邦·史考特抱出汽車,便拿了毯子蓋在他身上,把他留在車裡過夜,自己進屋[58]。翌日上午十一點,阿雷斯特·卡奈爾發現車子裡的邦·史考特不醒人事,於是緊急把他送到坎伯韋爾的國王學院醫院,邦·史考特在抵達時就被院方宣布死亡,由於在睡夢中嘔吐導致窒息而死,享年33歲[59]。然而兩日後,驗屍報告上寫著死因是「急性酒精中毒」[60]。由於邦·史考特的官方驗屍報告與醫院宣判的死因不一致,引起陰謀論的爭議,外界開始推測邦·史考特是死於吸食過量海洛因、或是死於汽車廢氣,也有人認為阿雷斯特·卡奈爾這個人根本就不存在[60]。此外,邦·史考特患有哮喘,他死亡時的早晨氣溫低於冰點[61]。吉他手安格斯·楊是最先收到消息的,他立即在媒體之前打電話給邦·史考特的家人。馬爾科姆·楊在2000年時表示:「史考特的死訊最好是樂團親自通知,而不是記者」[60]。史考特的家人將遺體空運回澳州火化後,埋葬於弗里曼特爾的弗里曼特爾公墓,那裡是當年他們家人移民到澳洲後居住的地區[62]。 布萊恩·強森時期(1980 - 2016年)重生並創下巔峰紀錄(1980 - 1983年) 邦·史考特的驟逝使AC/DC遭受巨大打擊,成員們對他喜歡飲酒狂歡都習以為常,而且他從未因為喝酒錯過任何表演或舞台狀態不佳。馬爾科姆·楊在許多年後回憶說:「雖然邦·史考特只比我們年長幾歲,但他就像我們樂團裡的父親一樣,總是用短短兩個字就能鼓勵我們走出困境,他是個熱愛生活的人」[63]。克里夫·威廉也說:「我覺得他們倆兄弟因為史考特的死受到很嚴重的打擊,但並沒有表現出來,他們扮演好自己的角色,強忍悲痛去做該做的事」[63]。AC/DC的其餘成員曾考慮解散樂團,但是在葬禮上,邦·史考特的父母堅持要他們繼續把樂團做下去,他們最終決定繼續前進,並尋找新主唱[8]。許多候選歌手都被排除,包括因為歌聲不適合的巴茲·謝爾曼[64],還有泰瑞·西斯勒、諾迪·霍爾德等人都因為各種理由落選[65]。媒體也主動在報導中替樂團列出和邦·史考特相似的歌手名單,包括前輕快節奏的主唱史提夫·萊特、倫敦歌手蓋瑞·霍頓,還有一位長得很像邦·史考特的澳洲青年亞倫·菲爾。最終,樂團成員決定由前英倫玩咖成員布萊恩·強森擔任新主唱[66]。  安格斯·楊後來回憶說:「我記得第一次聽說布萊恩這個人的名字,是邦(邦·史考特)提過他曾在英國跟樂團巡迴演出時,英倫玩咖那團的主唱布萊恩很特別。邦跟我說『布萊恩是個偉大的搖滾歌手,他很有小理察的風範』。而小理察正是邦非常崇拜的偶像,我想對邦來說,當看到布萊恩的時候,他便認定布萊恩是一個真正理解搖滾樂的人。當年我們在澳洲決定要重新出發時,布萊恩是馬爾科姆和我第一個想到的名字,所以我們認為『無論如何,我們應該看看能不能找到布萊恩』」[67]。 試音的時候,布萊恩·強森唱了《搖滾蔓延》中收錄的〈蘿希啊蘿希〉及艾克與蒂娜·透娜的〈納布許市邊界〉[23]。他在試音幾天後接到馬爾科姆·楊通知錄取的電話。4月8日,AC/DC對外宣布,新主唱確定由布萊恩·強森擔當。1980年4月至5月,樂團隨著布萊恩·強森的加入重啟錄音工作,他們到巴哈馬首都拿索的方位點錄音室錄音,製作人依然是成功打造出《地獄公路》的羅伯特·約翰·蘭格,錄音工程師則是東尼·普拉特[36]。馬爾科姆·楊回憶當時在錄音室的情形:「布萊恩在工作上的表現讓我吃驚,出於對邦·史考特的尊重,樂團裡每個人都想要一個不是只會模仿前任的主唱。然而布萊恩展現了他獨特的嗓音、風度、對經典靈魂樂和藍調音樂的熱愛,他很有魅力的個性也讓大家都很喜歡他」[68]。 1980年7月25日,發行第七張錄音室專輯《回歸黑暗》,這張專輯不但沒有因更換主唱而失去樂團往昔的水準,反而成為他們職業生涯中最暢銷的專輯,而且還是整個搖滾樂歷史上最重要的唱片之一[69]。專輯中的〈地獄鐘聲〉、〈激情四射〉、〈回歸黑暗〉、〈一夜激情〉和〈搖滾樂不是噪音污染〉都成為經典的搖滾名曲。這張布萊恩·強森時期的第一張專輯轟動了樂壇,登上美國告示牌二百強專輯榜第4名,在榜停留達131週[70]。獲得美國唱片業協會22×白金唱片認證[71]。同時也登上英國專輯排行榜第1名、澳洲唱片業協會榜第2名[36]。世界各個國家的銷量總計也達到五千萬張,成為全球最暢銷專輯第二名,也是世界上有史以來銷量最高的搖滾/重金屬樂團作品[13]。 1980年6月至1981年2月,AC/DC第一次以布萊恩·強森為主唱展開回歸黑暗巡迴演唱會。他們先在比利時、荷蘭、北美洲表演了四個月,接著在英國和歐洲各國巡迴隔年到1月,2月初到達日本,最後回到澳洲舉行8場演唱會。這是他們自下流搖滾大痞子巡迴演唱會後第一次在澳洲的巡演[36]。由於AC/DC已經成為美國的超級巨星,大西洋唱片在美國國內發行當年的《下流痞子》,這張五年前的舊作居然登上美國告示牌二百強專輯榜第3名[70],這個名次甚至超越《回歸黑暗》,成為邦·史考特遺留的第二張暢銷專輯。8月22日,AC/DC成為英國搖滾怪獸音樂節的頭條樂團[註 1][72]。  1981年9月,樂團完成了在法國巴黎的錄音工作。這次錄音其實並不順利,因為製作人羅伯特·約翰·蘭格發現難以達成適合的音效,為了解決問題還專門從倫敦運來一套錄音設備。11月23日,發行第八張錄音室專輯《向搖滾致敬》,馬上取得世界範圍的商業成功。它成為AC/DC第一張奪下美國告示牌二百強專輯榜冠軍的專輯[70],獲得美國唱片業協會4×白金唱片認證[73]。同時也登上英國專輯排行榜第3名[74]。在《向搖滾致敬》發行之前,AC/DC已經有七張專輯出現在英國音樂雜誌《Kerrang!》的「有史以來一百張最佳重金屬專輯」名單中[36]。《向搖滾致敬》中的〈一起來吧〉和主打歌〈向搖滾咖們致敬〉分別登上英國單曲排行榜第13名和第15名[74]。 1981年11月11日,展開向搖滾致敬巡迴演唱會,AC/DC開始成為世界各地的大型體育場主角,包括麥迪遜廣場花園、牛宮、洛杉磯紀念體育競技場、京都會館、日本武道館、溫布利體育館和里爾都市球場等著名表演場地。1982年1月25日,獲全美音樂獎「最受歡迎流行團體/搖滾樂團獎」提名,不過最終敗給空中補給[75]。1982年底,AC/DC獲英國音樂雜誌《Kerrang!》讀者票選為「最佳樂團」及「最佳現場表演」、安格斯·楊獲選「最佳吉他手」、克里夫·威廉獲選「最佳貝斯手」、〈向搖滾咖們致敬〉獲選「最佳單曲」,布萊恩·強森在「最佳男主唱」中是第三名,菲爾·路德在「最佳鼓手」中是第二名,〈一起來吧〉在「最佳單曲」中也是第六名,AC/DC幾乎吸引了所有搖滾樂迷和金屬樂迷的目光[76]。1982年的大部分時間也都在巡演,之後他們休息了一段日子。1983年4月,他們開始新專輯的錄製,地點是製作出《回歸黑暗》的巴拿馬方位點錄音室。由於樂團想要回到早期專輯那種生澀和簡單的搖滾音樂,他們不再請羅伯特·約翰·蘭格擔任製作人,而是選擇自己製作[77]。 菲爾·路德遭開除、聲勢下滑(1983 - 1987年) 錄音到一半時,由於酗酒和吸毒問題[78],菲爾·路德和馬爾科姆·楊的關係日益惡化,兩人發生激烈的肢體衝突,最後菲爾·路德被樂團開除[23]。但在當時,樂團對這次突發的開除事件並沒有公布任何理由。前普洛柯哈倫鼓手貝瑞·威爾遜曾到錄音室支援鼓的錄製,但他的鼓部分最終沒有被使用,因為菲爾·路德被開除前已經完成鼓的錄音了[79]。樂團錄完音後,開始尋找下一任鼓手人選,最終他們在音樂出版物上刊登匿名廣告:「現聘重搖滾鼓手,如果你打得不夠重,別來應聘」[80]。當時應徵的鼓手包括 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||