德意志统一 德意志統一(德語:Deutsche Einigung,發音:[ˈdɔʏtʃə ˈʔaɪnɪɡʊŋ] ⓘ )一般指德意志帝國成立後,除奧地利以外的德意志形成了普魯士王國主導且實行联邦制的統一民族國家[1]。經歷過普丹战争、普奥战争和普法战争以後,1871年1月18日,齊聚法國凡爾賽宮的德意志邦國君主,一致推舉普鲁士国王威廉一世兼任德意志皇帝。 起因及簡史

今日的德意志地区在拿破仑时代中被稱为“萊茵邦聯”,雖然萊茵邦聯由法国扶持建立,但卻被奉為現代德國國家之雛形。事实上,在很早之前的德语人口就已經能透过贵族之间的联盟把各種德意志小邦團結起来,不過從1806年開始,奧地利皇帝宣佈以德意志人為主體的神圣罗马帝国正式解体,讓歐洲傳統的“贵族聯姻”的模式不再適用;在1804年~1815年拿破仑战争期间所興起的民族主义則取而代之,說德語的人們開始覺醒到自己應該屬於一個單一民族國家,而不是一個鬆散聯盟,这種想法在19世紀上半葉被越來越多的人接受。 德意志的统一还曝露新国家在宗教、语言、社会和文化方面的巨大内部差异,表明1871年的统一仅仅是长期联合过程中的一个时间节点而已。神圣罗马帝国皇帝稱自己為「羅馬人皇帝」時,常稱“全德意志人民的皇帝”,通讯中称“德意志”,而在帝国内高等贵族也称为“德意志诸侯”,其他歐洲大多数國家則叫他們為“日耳曼”(GERMANY);自教皇加冕奧托一世,成立神聖羅馬帝國後统领着在崛起之前(800年)便已经存在的东法兰克独立君主制小国。这一领土多山,人口相对隔离,在如此长的时间之内发展出基于文化、教育、语言和宗教上的诸多差异。但19世纪的德意志同时也和全世界一样,在交通和通讯技术的发展之下更紧密地联系在一起。 日耳曼人民的神圣罗马帝国曾拥有超过500个诸侯国,而在第三次反法同盟战争后,皇帝弗朗茨二世宣布退位(1806年8月6日)放棄「羅馬人皇帝」的封號,改称奥地利帝国皇帝,帝国事实上解体。帝国的解体导致法律、行政和政治上的混乱,但旧帝国日耳曼语地区的人民仍然保有共同的文化和法律传统,而这一传统也通过参与法国大革命战争和拿破仑战争的共同经历而得到巩固加强。这些独立国家有各自的统治阶级、封建制度、传统以及地方法律。欧洲自由主义思潮挑战王朝制度和专制制度下的社会和政治结构,为统一提供思想上的基础;这一思想的德意志版本强调一个地区内的人民传统、教育和语言统一的重要性。经济上,普鲁士于1818年创立关税同盟,并于日后扩张至全日耳曼邦联(Germanic-Confederation)中,减少各国间的竞争。新的交通运输方式为公务和娱乐提供便利,在中欧推动德语使用者之间的联系,但有时也带来一定的冲突。 在拿破仑战争之后,1814-15年的维也纳会议建立外交上的势力范围体系,支持奧地利在中欧的霸权,然而维也纳的与会者却没有意识到普鲁士在德意志诸国中实力日益增强,因此也没有预料到日后普鲁士将会就德意志的领导权问题向奥地利发起挑战。加上因為奧地利皇帝繼承神聖羅馬帝國,且奧普兩國同為德意志民族,於是普鲁士向奧地利这一舊霸主發起挑戰,普鲁士首相奥托·冯·俾斯麦本人排除了“德意志二元方案”、“大德意志方案”和“大奧地利方案”,以没有奥地利的“小德意志方案”為最終目標,对丹麦和法国民族主义的回应为德国统一提供问题的聚焦点。在三次的王朝战争中,普魯士獲得巨大的军事胜利,把德國人對统一的热情推到至高點。 俾斯麥先是在1866年把北德意志邦聯扩大,在將南德的小邦收入北德之下,由此建立一个统一的德國,順便讓普鲁士王国成為這個小德意志中佔據2/3的政權。史学家們认为俾斯麦的“现实政治”以及其它的一些因素导致圍繞著德意志帝國的外交关系的建立,打破了19世纪中後期的歐洲政治、经济和军事平衡。增强民族的自尊。这一经历与普魯士和奧地利在拿破仑战争中的共同對抗法國的歷史遥相呼应,尤其是1813-14年的第六次反法同盟,這讓奥地利的繼承國奧匈帝國和德國的關係不至於惡化,德國的二元问题在德國對奧匈的扶持政策下内得到了一個圓滿的解决。 十九世纪初的中欧德语区  1806年之前,中欧的日耳曼语区包括超过300个政治实体,其中大部分是神圣罗马帝国的一部分或是哈布斯堡王朝的世袭领地。它们大小不一,小至霍恩洛厄家族分支的各个领地,大至诸如巴伐利亚和普鲁士这样边界分明的王国。统治的方式也各自不同:其中包括大小不一的帝国自由城市,从强大的奥格斯堡到微小的魏尔代施塔特;教会领地,大小和影响力亦不同,例如富有的赖兴瑙修道院和强大的科隆总教区;以及王朝国家诸如符腾堡。如上政权的领土(准确地说应当是这些领土的一部分——哈布斯堡王朝和霍亨索伦普鲁士都还在帝国之外拥有其他土地)组成神圣罗马帝国,国家数量有时超过1,000个。自15世纪起,在绝大部分时间中,帝国的选帝侯们都选举哈布斯堡王朝家长为神圣罗马皇帝。在日耳曼语諸国中,神圣罗马帝国的行政和法律机制为地主和农民、国与国之间和国家之内提供一个解决争议的平台。通过“帝国行政圈”体系,各组国家整合资源,发展区域和组织利益,促进经济合作和军事保护[2]。 第二次反法同盟战争(1799–1802)中,拿破仑·波拿巴击败帝国和其盟友;《吕内维尔条约》、《亚眠和约》和1803年并吞将大量神圣罗马帝国的土地转移至王朝国家名下;世俗化的教会土地和大部分的帝国城市在政治和法律层面绝灭,居住于这些土地的人民则向新的公爵和国王效忠。这一转移尤其扩张符腾堡和巴登的领土。他订立《普雷斯堡和约》,皇帝被迫解散神圣罗马帝国[3]。1806年,拿破仑成功入侵普鲁士,并在耶拿-奥尔斯塔特击败普鲁士。 拿破仑体系下日耳曼民族主义的崛起在法兰西帝国的霸权之下(1804–1814),日耳曼民族主义在重组的德意志国家中盛行。因为这般共同经历,虽然仍然受到法国统治,许多将“德意志”称作一个国家的说法浮现出来。德意志哲学家约翰·戈特利布·费希特说道:

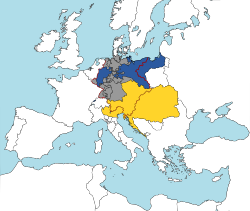

共同语言对于一个国家的建立有一定的基础性作用,但当代(19世纪)德意志史学家则认为,若要结合这数百个政体,语言还远远不够[5]。中欧德语区诸国共同经历法国霸权时期,决心赶走法国入侵者,重新掌控自己的领土。法国在波兰(1806–07)、伊比利亚半岛和西部德意志的战役以及1812年对俄罗斯入侵的惨痛失败使许多德意志人、诸侯和农民对拿破仑的幻想破灭。他的大陆封锁几乎摧毁中欧的经济。俄罗斯的远征军包括近125,000名来自德意志的士兵,这一严重损失使许多德意志人(不论出身高低)开始设想一个没有拿破仑的中欧[6]。吕佐夫志愿军这类学生民兵队伍的出现便体现这一倾向[7]。  在俄国的惨败使法国对德意志诸侯的控制减弱。1813年,拿破仑在德意志发动战役,意图将诸国拉回法国势力范围内;此后的解放战争在莱比锡战役(又称民族大会战)中达到高潮。1813年10月,超过500,000名士兵在三日内展开激烈战斗,这也是19世纪欧洲最大规模的陆战。这场战役以奥地利、普鲁士、俄罗斯、萨克森和瑞典同盟的决定性胜利告终,并终结法国在莱茵河东岸的影响力。同盟军在胜利鼓舞下跨越莱茵河追击拿破仑,他的军队和政府由此垮台,本人亦流放并囚禁于厄尔巴岛。1815年百日王朝时期拿破仑短暂复辟。在第七次反法同盟战役中,威灵顿公爵指挥的英国-同盟军队和格布哈德·冯·布吕歇尔指挥的普鲁士军队在滑铁卢取胜(1815年6月18日)[8]。 布吕歇尔军在前日刚自利尼成功撤退,在滑铁卢扮演决定性地位,扭转战斗的局势。普鲁士骑兵于6月18日夜晚追击战败的法军,为同盟锁定胜局。从德意志的角度看,布吕歇尔军在滑铁卢的表现以及德意志诸国在莱比锡的协同作战成为民族自尊和热情的聚合点[9]。这一阐释在19世纪成为亲普鲁士民族主义史学家“普鲁士神话”的核心[10]。 中欧重组及二元德意志的崛起 在拿破仑失败之后,维也纳会议在权力平衡的基础上建立一套新的欧洲政治及外交体系。这一体系将欧洲划分为不同势力范围,而在一定程度上这抑制一些民族的诉求,包括德意志和意大利[11]。大体来看,扩大领土的普鲁士和在1803年并吞之后整合出的其他38个国家归入奥地利帝国势力范围内。会议建立松散的德意志邦联(1815–1866),由奥地利领头,拥有一个“联邦议会”(称Bundestag或Bundesversammlung,为一个任命领袖组成的会议),在美因河畔法兰克福召开会议。鉴于哈布斯堡王朝在传统上拥有帝国中的重要位置,奥地利皇帝便成为议会的名义总裁。然而,这一人设的奥地利霸权却没有考虑到普鲁士于18世纪在帝国政治中的崛起。在勃兰登堡选帝侯于该世纪初自命为普鲁士国王之后,他们的领地范围通过战争和继承逐渐得到扩张。在腓特烈大帝治下,普鲁士的实力在奥地利王位继承战争和七年战争中更加明显地展示出来[12]。在玛丽亚·特蕾西亚和约瑟夫二世试图在神圣罗马帝国中重塑哈布斯堡霸权的同时,腓特烈则相应地于1785年创建“诸侯联盟”(Fürstenbund)。奥地利和普鲁士的德意志二元问题深深植根于旧帝国的政治之中。这一关于势力范围的争夺在巴伐利亚王位继承战争(或“马铃薯战争”)中表现得最为明显。在神圣罗马帝国终结之后,这一竞争仍然影响19世纪民族主义运动的成长和发展[13]。 重组的问题联邦议会虽有议会之名,但它却完全不能視為一个广泛且大众的选举代表集合。许多国家没有宪法,而在有宪法的国家(例如巴登大公国),严格建立于财产基础上的选举权仅仅适用于一小部分的男性人口[14]。此外,这一不实际的解决方案无法反映普鲁士的全新地位。虽然普鲁士军队在1806年耶拿-奥埃尔斯特会战中惨败,但在滑铁卢却又完成强势的回归。由此,普鲁士的领袖们希望能够在德意志政治中扮演一个关键性的角色[15]。  德意志的民族主义在拿破仑时代由于德意志人的共同经历而得到刺激,一开始与自由主义思想相结合,改变德意志诸国之间的政治、社会和文化关系[16]。在此背景下,能够感受到这一运动深深植根于拿破仑时代的经历[17]。学生组织和群众示威(例如于1817年10月在瓦尔特堡的示威)使中欧的德语者愈发团结。此外,在解放战争期间许下的明确和不明确的承诺也使人对人民主权产生期望,并且使人广泛参与到政治中来,但许多承诺在和平到来后却没有得到实现。学生组织的骚动使保守派领袖诸如克莱门斯·梅特涅开始担心民族主义思想的崛起;1819年3月德意志戏剧家奥古斯特·冯·科策布死於一个追求统一的激进学生刺杀,而在1819年9月20日,卡尔斯巴德法令颁布,在一定程度上阻碍民族主义运动的思想领导[18]。 保守势力对于刺杀行为感到十分愤怒,梅特涅也借此通过法律,进一步限制媒体,遏制自由主义和民族主义运动的发展。由此,这一系列法令使学生组织转入地下,限制民族主义出版物的出版,扩张对媒体和私人的审查,并通过禁止大学教授鼓励民族主义讨论而限制学术传播。这些法令成为約瑟夫·格雷斯的小册《德意志与革命》(Teutschland und die Revolution,1820年)的主题,他在其中表示通过反动手段来压制公众观点的自由表达是既是不可能的,也是不当的[19]。 经济合作另一大统一德意志诸国的重要制度——德意志关税同盟帮助创造在经济上的统一。1818年普鲁士财政大臣汉斯·冯·比洛最初构想普鲁士的关税同盟;此后关税同盟将许多普鲁士和霍亨索伦王朝的土地连结到一起。在此后超过三十年的时间内,许多德意志国家也加入其中。这一同盟在德意志诸国之间削减贸易保护壁垒,尤其是促进原材料和成品的运输,于是跨境运输货品变得更加容易,购买、运输和销售原材料的成本也变得更加低廉。对于新兴的工业中心来说这相当重要——大部分工业中心都位于莱茵兰、萨尔河和鲁尔河河谷地带[20]。 道路和铁路 至19世纪初,德意志的道路状况已经恶化至令人震惊的地步。国内和国外的旅者都对“军道”(Heerstraßen,军用道路,原先的作用是为运输军队提供便利)的状况叫苦不迭。但在德意志诸国不再是军事叉路之后,道路的状况得到改善;普鲁士的硬面道路长度从1816年的3,800公里(2,400英里)增加到1852年的16,600公里(10,300英里),这在一定程度上是由碎石路的发明推动的。至1835年,亨里希·馮·加格恩已称这些道路为“国民的命脉”,并预测它们将会促进自由、独立和繁荣[22]。人们四处流动,在火车、旅馆、参观或诸如巴登-巴登的浴场这般的时髦度假地相互接触。水上交通也得到改善。在拿破仑的命令下,撤銷莱茵河上的封锁,而到1820年代,蒸汽机則使内河船從不便的人力和畜力牵引系统中解放出来。至1846年,有180艘蒸汽船定期往返于德意志河流与博登湖,一系列的运河从多瑙河、威悉河和易北河延展开去[23]。 这些改善是十分重要的,但是在重要性方面却无法与铁路相提并论。德意志经济学家弗里德里希·李斯特将铁路和关税同盟称作“连体双胎”,强调二者之间的重要关系[24]。他并不孤单:诗人奥古斯特·海因里希·霍夫曼·冯·法勒斯莱本作诗颂扬关税同盟,在诗的开头他列举一系列商品,这些商品相比政治和外交对德意志统一的作用更大[25]。德意志帝国的史学家日后称铁路是统一国家的第一个指示;爱国主义小说家威廉·拉贝则写道:“德意志帝国在第一条铁路建设时建立起来”[26]。但也并不是所有人都对这“钢铁怪兽”持有热情的态度。普鲁士国王腓特烈·威廉三世不认为将柏林至波茨坦的旅程缩短几个小时有什么益处,而梅特涅则直接拒绝搭乘火车。其他人则思考铁路是否是威胁景观的邪恶力量:尼古拉斯·雷瑙1838年的诗作《致春》(An den Frühling)即哀叹火车摧毁德意志森林的纯朴静谧[27]。 巴伐利亚路德维希铁路是德意志第一条乘运或货运铁路,1835年建成,连接纽伦堡和菲尔特。它的长度只有6公里(3.7英里),并只在日间运营,但却获得很大收益并且广受欢迎。在三年内便铺设141公里(88英里)的铁轨,而1840年则是462公里(287英里),至1860年达到11,157公里(6,933英里)。由于缺少一个地理上的中心(例如国都),铁路便以网状分布,在区域内连结城镇和市场,连结区域与区域,等等。随着铁路网的扩张,运输货物的成本更低:在1840年每吨/公里为18芬尼,而在1870年则为5芬尼。铁路的影响是即刻的,例如原材料可以来往鲁尔河河谷而无需装卸。铁路通过创造商品需求和推动贸易促进经济活动。1850年,内河运输装载货量是铁路的三倍;而到1870年这一情况则发生逆转,铁路装载量是内河的四倍。铁路还改变城市的面貌和人们旅行的方式。它的影响超越社会阶层,从贵族至平民。虽然一些较远的德意志省份直至1890年代才连入铁路,但在1865年之前,绝大多数人口、制造业中心和生产中心都已经连入铁路网[28]。  地理、爱国主义及语言当旅行变得便捷、快速和廉价,使德意志人开始看到除了语言之外的其他统一因素。格林兄弟编纂一本大词典,并且搜集一系列的民间故事和寓言,显示出不同区域内故事的相似性[29]。卡尔·贝德克尔出版欧洲不同城市和地区的旅行指南,指明居住地和目的地,并包括城堡、战场、名建筑和名人的简史。他的指南还包括旅行的距离、不应旅行的道路以及徒步旅行的路线[30]。 奥古斯特·海因里希·霍夫曼·冯·法勒斯莱本的诗句不仅表达德意志人民在语言上的统一,还表现地理上的统一。在《德意志,德意志高于一切》(Deutschland, Deutschland über Alles),正式名称为《德意志之歌》中,法勒斯莱本号召德意志诸国君主承认德意志人民的一统特性[31]。其他爱国歌曲如马克斯·施内肯伯格的《守护莱茵河》则将注意力集中至地理上,而不仅仅是共同语言中的“德意志性”。施内肯伯格创作《守护莱茵河》是为了对法国称莱茵河为“天然东部国境”做出回应。歌曲的副歌部分,以及其他爱国诗歌如尼古拉斯·贝克的《莱茵河》(Das Rheinlied),号召德意志人民保卫自己的领土和家园。1807年,亚历山大·冯·洪堡提出民族性反映地理的影响,将景观同人民联系到一起。与这一思想同时发生的是保护古城堡和史迹的运动,这一运动主要集中于与法国和西班牙发生频繁冲突的莱茵兰地区[32]。 三月革命前及十九世纪自由主义在德意志1848年革命前奥地利和普鲁士成为警察国家并广泛进行审查的时期后来称作“三月前”(Vormärz),指的是1848年的3月。在这段时间内,欧洲自由主义的发展势头增长;其议程包括经济、社会和政治的议题。这一时期的大部分欧洲自由主义者希望能在民族主义原则下达成统一,推动向资本主义的转型,扩展男性选举权,等等。他们的激进程度则取决于他们对于男性选举权的立场:选举权越广泛便越激进[33]。 哈姆巴赫庆典:自由民族主义和保守派回应 虽然保守派反应强烈,统一的思想仍然与人民主权思想在德语地区结合一起。1832年5月的哈姆巴赫庆典与会者超过30,000人[34]。它原先称为一个乡镇集会[35],参会者则到此颂扬友爱、自由和国家一统。他们来到巴伐利亚普法尔茨的哈姆巴赫小镇,并向高处的哈姆巴赫城堡废墟前进,举着旗,敲着鼓,歌唱着,花了上午至中午的一大段时间到达城堡,听取从保守到集锦的民族主义者的演讲。演讲的大致内容表明1830年代的德意志民族主义和七月革命的法国民族主义存在本质差别:德意志民族主义聚焦于教育民众;当人民获得教育,知道需要什么,他们便会去实现之。哈姆巴赫的言辞着重强调德意志民族主义的温和性:重点不在于“法式”民族主义式的构建壁垒,而是在不同群体之间构建情感桥梁[36]。  和1819年科策布遇刺之后一样,梅特涅利用哈姆巴赫的群众示威来推行保守的社会政策。1832年6月28日的《六条》主要重新强调君主权威的原则。7月5日,法兰克福议会投票通过另外10条,重新强调现有的审查规则,限制政治组织以及其他公众活动。此外,邦国同意对受到动乱威胁的政府提供军事支持[37]。卡尔·冯·威德带领一半巴伐利亚军至普法尔茨以“镇压”该省份。多名哈姆巴赫的演讲者不幸被捕、經审判後入狱;其中一人,法学生和学生组织代表卡尔·海因里希·布吕格曼(1810–1887)遣送普鲁士,判处死刑,但后来得到赦免[34]。 自由主义和对经济问题的回应还有一些因素使民族主义在德意志的崛起变得复杂化。人设因素包括德意志邦联成员之间的政治敌对,尤其是奥地利与普鲁士,以及商业和贸易利益与传统土地所有者和贵族利益之间的社会经济竞争。自然因素包括1830年代初广泛的旱灾,1840年代的旱灾以及粮食危机。工业化和制造业的变迁使问题更加复杂;人们为了寻找工作而离开农村和小城镇,在周中转移到大城市工作,而在周末的一日半返回[38]。 平民百姓在经济、社会和文化上的错位,转型过程中的经济困难,以及气候灾难的压力都使中欧的问题变得严重[39]。1840年代中期,马铃薯枯萎(与爱尔兰大饥荒亦相关)和连季的糟糕气候导致食物危机,而大部分政府都未能成功应对,许多人开始感到富人和有权势之人对他们的问题没有任何兴趣。拥有权力的人更关心的是日益增长的动荡、工人阶级在政治和社会上的躁动,以及知识阶层的不满。审查、罚款、关押和驱逐似乎都无法遏止之。此外,显然奥地利和普鲁士都希望成为统一之后的领导者;双方也都遏制另一方推动统一的动力[40]。 最初努力相当重要的一点是,1817年的瓦尔特堡抗议和1832年的哈姆巴赫庆典都没有对统一做出任何清晰的计划。在哈姆巴赫,许多演讲者的立场展现出他们截然不同的政纲。他们仅为统一的理念而走到一起,而对于如何统一却没有明确的计划,仅仅模糊地称“人民”若能够得到适当的教育将会自己实现统一。宏伟的演讲、旗帜、兴高采烈的学生和野餐并没有转化为全新的政治、官僚或行政机器。许多人提到对宪法的需求,但在讨论中并没有出现这样的文档。1848年,民族主义者寻求补救这一问题。[41] 德意志1848年革命和法兰克福国民议会1848–49年广泛的革命(主要为德意志)寻求德意志在单一宪法下的统一。革命者向多国政府施压(尤其是莱茵兰政府),希望能够有一个议会会议负责起草宪法。最终,许多左翼革命者希望这一宪法能够建立男性普选制、永久的全国议会,以及一个可能在普鲁士国王领导下的统一德意志。由于普鲁士是德意志诸国中实力最强且领土范围最大的,这看起来符合逻辑。总体来看,中右翼革命者希望能够在各国内扩大选举权,或许进行松散的统一。他们施加的压力最终导致一系列的选举,这些选举的投票要求各自不同,例如普鲁士三级选举制度,给予一些选举集团(主要是较为富有的拥有土地的人)更大的代表权[42]。  1849年3月27日,法兰克福国民议会通过《保罗教堂宪法》,并在次月授予普鲁士国王腓特烈·威廉四世“凯撒”(皇帝)头衔。腓特烈·威廉以多个理由拒绝。他公开回复自己不能在各国(王侯)没有同意的状况下接受皇冠;而在私下他则担心其他王侯的反对和奥地利或俄罗斯的军事干预。同时他还对于从一个民选议会接受皇冠的概念持有根本性的厌恶态度:他不会接受一个“黏土”皇冠[44]。虽然自由派试图解决的投票权限制问题仍然存在,但法兰克福国民议会仍然得以起草宪法,并在“小德意志”方案上达成协议。自由派没有能够获得自己希望的统一,但他们也得以取得局部胜利——能够同德意志王侯在许多宪政问题和改革问题上进行合作[45]。 1848年革命和法兰克福议会的回顾性分析对于法兰克福议会对德意志建国的贡献,德意志历史学者们在数十年来有一定的争论。一个在第一次世界大战后出现并于第二次世界大战后起势的学派认为,德意志自由派在法兰克福议会上的失利使资产阶级被迫向保守派(尤其是保守的容克地主)妥协,最后导致20世纪德国历史中所谓“德意志特殊道路”(Sonderweg)理念的出现[46]。这一观点还认为由于在1848年未能完成统一,在1871年建立民族国家过晚,最终延缓积极的民族价值观的发展。希特勒时常号召德国民众为自己的伟大国家而牺牲一切,但他的政权却没有带来民族主义:它仅仅是利用德国社会的内在文化价值观而已,而这些价值观在今日仍然普遍[47]。此外,1848年的“失败”认可德意志中产阶级对贵族理念的潜在渴望,于是这一群体并没有自觉地发展出现代化的计划[48]。 而近些年来的学术研究则否定如上的观点,认为德意志和其他国家相比并没有什么“独特道路”——这一观点在编史上称作例外主义[49]。现代史学家认为在1848年自由派的政客们取得一定的成就,他们的许多观点和计划后来进入俾斯麦的社会计划中(例如社会保险、教育以及选举权拓展)。此外,独特道路的设想是建构于其他国家的道路(例如英国)是一条标准道路的假想之上的[50]。这一全新的观点进一步挑战英国中心的发展模式:对于英国和其他“正常”国家(例如法国或美国)的国家发展研究说明,即使对于这些国家,现代的民族国家也不是一帆风顺地发展的。它发展得也并不算太早,大致是19世纪中期至后期的现象[51]。自1990年代末,这一观点已獲得广为接受,虽然一些史学家仍然认为“独特道路”的分析方法对于理解国家社会主义时代有一定的价值[52][53]。  势力范围问题在法兰克福议会解散之后,腓特烈·威廉四世在将军约瑟夫·冯·拉多维茲的影响之下,支持建立埃尔福特联盟——一个在诸侯同意下由德意志诸国(不包括奥地利)组成的邦联。这一由普鲁士领导的联盟将完全消除奥地利对其他德意志国家的影响。在奥地利和俄罗斯(1815年协定的担保方)的联合压力下,普鲁士在摩拉维亚小城奥尔米茨的一次会议上宣布放弃这一构想。1850年11月,普鲁士(腓特烈·威廉和拉多维茲)同意在奥地利领导下重新建立德意志邦联。这便是《奥尔米茨条约》,而在普鲁士则称为“奥尔米茨之辱”[54]。 这一事件虽小,但埃尔福特联盟的设想和《奥尔米茨条约》却将德意志国家政治影响的问题搬上台面。这一问题变为不是“是否统一”,而是“何时统一”,而“何时”则取决于力量。法兰克福议会前成员之一约翰·古斯塔夫·德罗伊森简明扼要地概括这一问题:

在这些条件下的统一带来一个基本的外交问题。德意志(或意大利)的统一将会破坏1815年维也纳会议建立的势力范围体系。这一体系的主要构建者梅特涅、卡斯尔雷和亚历山大一世(与其外务大臣卡尔·内斯尔罗德设想欧洲应当由四个“大国”来进行平衡与担保:英国、法国、俄罗斯和奥地利,每个国家占据一定的地理势力范围。法国的势力范围包括伊比利亚半岛以及意大利诸国的一部分。俄罗斯则包括中欧东部及巴尔干地区的一定影响。奥地利的势力范围则跨越前神圣罗马帝国控制的中欧领土。英国的势力范围则是世界各地,尤其是海上[56]。 这一体系是建立在德意志和意大利诸国分裂的基础上,而非统一。由此,统一的德意志国家将带来十分显著的问题。对于德意志人究竟是谁以及德意志国家的边境将延伸至何处,并不存在现成的定义;而不论如何定义“德国”,谁将更好地领导和保卫之亦没有定论。不同的群体对此问题提供不同的方案:在“小德意志”(Kleindeutschland)方案中,德意志将在普鲁士霍亨索伦王朝领导下统一;而在“大德意志”(Grossdeutschland)方案中,德意志将在奥地利哈布斯堡王朝领导下统一。这一争论即是最新一期的德意志二元争论,自1701年普鲁士王国建国开始便成为德意志诸国政治和奥地利-普鲁士外交的主题,而在接下来的二十年时间中则将完结[57]。 外部期望其他民族主义者对德意志统一运动有很高的期望,而在1850年后对于德意志迟迟无法统一所导致的沮丧情绪似乎使民族主义运动有所失势。革命派将国家统一与进步联系在一起。就如朱塞佩·加里波第在1865年4月10日写给德意志革命家卡尔·布林德的信中所说,“人性的进步似乎停顿下来,而您以您的超人智慧应当知道为何。世界缺乏一个真正拥有领导力的国家。这般的领导力并不是用来统治其他民族的,而是领导他们在义务之路上前进,领导他们前往各民族的兄弟会,那裡一切由自我主义立起的壁垒都将受到摧毁。”加里波第希望从德意志找到“这般的领导力,跟随中世纪骑士精神的真正传统,将贡献自我以矫正错误,支持弱者,牺牲暂时所得和物质优势,去争取救济人民苦痛这一更高尚和更令人满足的成就。我们需要一个足够勇敢的国家来领导我们走向这一方向。它将把所有受苦或热望更好生活的人以及所有受到外族压迫的人团结起来[58]。” 德意志统一还被认为是建立一个欧洲联盟的前提,朱塞佩·马志尼和其他的欧洲爱国者们在过去超过三十年的时间内一直推崇这一构想:

普鲁士实力增强:现实政治 1857年腓特烈·威廉四世中风,无法继续统治,他的弟弟威廉便于1858年成为普鲁士王国摄政王。同时,赫尔穆特·冯·毛奇于1857年成为普鲁士总参谋部参谋长,阿尔布雷希特·冯·罗恩则在1859年成为普魯士戰爭部長[60]。这一普鲁士军队内部的权力变革产生重要的后果。冯·罗恩和威廉(威廉对军事结构产生积极的兴趣)开始重组普鲁士军队,而毛奇则通过简化作战指令对普鲁士的战略防卫进行重新设计。1860年,在普鲁士军队改革的问题上(尤其是关于如何资助普鲁士军队),由于议会和威廉(由其战争大臣代表)都希望控制军队的预算,宪政危机爆发。1861年,威廉加冕为威廉一世,在1862年任命奥托·冯·俾斯麦为普鲁士首相。俾斯麦选择支持战争大臣,最终解决这一危机[61]。 1854-55年的克里米亚战争和1859年的意大利战争破坏英国、法国、奥地利和俄罗斯之间的关系。在这一混乱局面之后,冯·毛奇的作战重设、冯·罗恩的军队重组和俾斯麦的外交影响欧洲势力平衡的重新构建。通过普鲁士军事支持的外交胜利和由实用主义支持的内部保守主义,即日后所谓的“现实政治”,他们共同使普鲁士成为德意志的第一强国[62]。 俾斯麦上任首相之后,于1862年9月30日在普鲁士下议院预算委员会发表著名的“铁血演说”,阐述现实政治的内涵:“当代的重大问题不是通过演说与多数议决所能解决的——这正是1848年和1849年所犯的错误——而是要用铁与血来解决[63]。”俾斯麦的用词“铁与血”时常受外界误解为德国对血和权力的饥渴[64]。首先,演说中的“当代的重大问题不是通过演说与多数议决所能解决的”时常視同对政治进程的否定——而俾斯麦本人却并不支持这一否定[65]。其次,他对于血与铁的强调并不是简单地暗示普鲁士的军事实力,而是其他的两个方面:德意志国家生产钢铁和其他战争资源的能力,以及在需要的时候使用这些资源的意愿[66]。 建立统一国家

对铁与血的需求很快变得明显。至1862年,当俾斯麦发表演讲时,和平泛日耳曼主义之下德意志民族国家的概念已经由1848年的自由和民主转为迎合俾斯麦的保守“现实政治”。一贯奉行实用主义的俾斯麦明白统一国家的可能性、阻碍和优势。他同时也明白将统一国家与霍亨索伦王朝联系在一起的重要性,对于一些史学家来说,这是俾斯麦对1871年德意志帝国建立的首要贡献之一[68]。虽然德意志诸国的条约法律不允许俾斯麦单方面采取行动,但精于政治和外交的俾斯麦也明白如此行事的不现实性[69]。为了使德意志诸国能够联合到一起,俾斯麦需要一个外部敌人首先对德意志的一个国家宣战,提供一个战争借口将全体德意志人团结起来。这一机会在1870年普法战争爆发时出现。史学家们对于俾斯麦在这场战争前的一系列事件中的地位有一定争议。传统的观点(主要由19世纪末和20世纪初亲普鲁士的史学家所持)认为俾斯麦的目的一直便是德意志统一。1945年后的史学家则更倾向于认为俾斯麦操纵事件引发战争主要是出于短期机会主义和犬儒主义的考虑,而非统一民族国家的宏大企图[70]。无论如何,俾斯麦既非恶人亦非圣人:通过操纵1866年和1870年的事件,他展示出出色的政治和外交手腕,而正是这些手腕导致1872年威廉与他的关系破裂[71]。  |