Progrès    Illustration : prototype de l'équipement en IA Watson, d'IBM, 2011. Le progrès est le processus évolutif orienté vers un achèvement : l'idéal. Le concept de progrès, popularisé au XIXe siècle, s'appuie sur l'idée sous-jacente d'un sens à l'histoire. Cette notion s'observe dès l'Antiquité et sa définition a évolué au fil des différents paradigmes intellectuels. Premières occurrences du termeÉtymologieLe mot progrès est issu du latin progressus (de pro : « en avant » et gressus : « marche », « démarche »), dont la traduction littérale est « marche en avant », notamment au sens militaire, sans idée d’amélioration[1]. Le terme progressus en latin peut également désigner, au sens figuré, un accroissement (progressus aetatis : « progrès de l'âge ») ou un développement (progressus facere in studiis : « faire des progrès dans les études »)[2]. Jusqu'au début du XIXe siècle, selon l'historien des sciences Wolf Feuerhahn, le terme est toujours associé à un domaine spécifique : « Il faut attendre les années 1820-1830 pour que le progrès ne soit plus suivi d’un complément de nom, et s’apparente, dans les esprits, à une avancée immanquablement positive de toute chose[3] ». Origine dans la culture françaiseLa première occurrence du terme progrès en français remonte au XVIe siècle. Il s'agit d'une traduction littérale du mot latin "progressus" que Rabelais emploie en 1546 dans Le Tiers Livre pour qualifier l'idée d'avancement ou de développement d'une action "vers le mieux"[Sp 1]. En 1588, Montaigne lui confère le sens d'une transformation graduelle "vers le mieux", avec une connotation morale[Sp 2]. En latin (pour le sens figuré), comme dans les premières occurrences françaises, le terme de "progrès" a donc une connotation positive.  Pour le politologue Pierre-André Taguieff, Francis Bacon apporte une dimension temporelle au terme :

— Pierre-André Taguieff, L'idée de progrès. Une approche historique et philosophique[4]. Critique du progrèsSelon le Dictionnaire d'économie et de Sciences sociales (1993), le terme est à la source d'ambiguïtés, voire de confusions[5] :

De fait, depuis son émergence au XVIIIe siècle, le terme a été très diversement interprété, évoluant de l'éloge à la critique acerbe. Histoire de la notion jusqu'au XXe siècleLa notion de progrès a été diversement interprétée selon les époques, mais peut globalement se comprendre comme une combinaison de « progrès moral »[6]; « progrès social », « progrès scientifique », « progrès technique », « progrès spirituel » et - à partir du XVIIIe siècle - de « progrès économique » (on parle alors plutôt de « croissance économique »). Toutefois, elle ne naît pas ex nihilo mais a partie liée avec celle d'évolution. Il y a lieu donc de remonter non seulement aux origines mêmes de l'histoire de l'humanité mais aussi à ce qui précède celle-ci[Sp 3]. Avant l'humanité Pour cette période, la notion de progrès n'a vraiment été débattue qu'à partir du XIXe siècle, avec la nouvelle conception de ce qu'est un progrès à l'époque, notamment après 1859, quand le paléontologue Charles Darwin a fait connaître ses théories sur la sélection naturelle et l'évolution des espèces et que le questionnement sur les origines de l'humanité est devenu de plus en plus collectif : la fameuse phrase « l'homme descend du singe » (qui caricature la pensée de Darwin mais qui n'est pas de lui) a choqué un moment bon nombre de gens et, encore aujourd'hui, au-delà des milieux créationnistes, reste débattue[réf. nécessaire]. Afin d'évaluer la différence d'échelle entre « évolution » (biologique) et « progrès » (culturel), « pour comprendre notre nature, notre histoire et notre psychologie, il nous faut entrer dans la mentalité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs[7] » et même rappeler brièvement quelques données relatives à la vie sur Terre avant l'apparition de l'homme[8]. PréhistoireÀ la préhistoire avec l'invention d'objets par l'homme, la distinction avec les autres groupes d'animaux se fait ; naissance de l'artisanat, progrès dans le mode de vie[9]. Une progression se fait par l'invention de l'art : l'art rupestre et l'art d'enterrer les morts[10] ; À cause de sa large diffusion, progrès non discuté sur l'évolution du groupe humain rassemblé, mais problématique encore au XXIe siècle sur ce que cela représente : peut-être un repère temps, ou des repères de ressources[9]. AntiquitéCivilisation post-préhistorique sumérienneProgrès non discuté par l'apport de l'écriture, de la numération sur des groupes humains qui se sédentarisent. Et apport de la musique jouée et écrite[11]. La guerre est alors définie comme un système de régulation de conflit entre groupes armés associant le progrès technique acquis sur les armes et engins qui servent à se déplacer : cela sera l'art de la guerre comportant les chants guerriers. L'échange d'objets existe pour les sédentaires[10] ce qui progressera vers le commerce. Civilisation grecque Alors que sont établies différentes structures de pensée correspondant à la progression des Villes-états et leurs moyens économiques, progression relativement semblable dans les régions-nations d'Inde, de Chine, d'Arabie et du pourtour méditerranéen[12]. Pour l'Occident, la culture grecque est majeure. L'historien Jacques Le Goff voit dans les poèmes didactiques d'Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.) les premières grandes réflexions sur l'évolution de l'humanité[13]. La figure de Prométhée sera régulièrement interprétée comme emblématique de la malédiction qui résulte de toute volonté de puissance et des risques que celle-ci, immanquablement, fait courir à l'humanité[14],[15].  En Grèce, un renversement des valeurs se produit entre le VIIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle av. J.-C. Les sciences grecques constituent l'expression d'une véritable pensée rationnelle et logique, elle-même fondée sur la capacité d'abstraction. La période des Présocratiques premiers philosophes marque le passage de la pensée mythique à la raison par la maitrise de soi : à la place des légendes expliquant la création du monde ou les phénomènes naturels, on formule des théories avec des arguments qui sont dans une logique définissant le corps civique[12]. Du reste, Thalès, Pythagore, Héraclite, Parménide, Hippocrate, Démocrite sont à la fois mathématiciens, physiciens aussi bien que médecins : sciences et philosophie s'alimentent respectivement, au point qu'il est difficile d'établir une frontière entre les deux domaines. Il est d'usage de qualifier de « miracle grec » cette fusion[16],[17].  Se fondant sur les recherches de l'historien des sciences Abel Rey, Jacques Ellul considère que, chez les Grecs, à la différence notable de ce que l'on observera plus tard dans la civilisation romaine, le progrès scientifique ne s'accompagne nullement d'un progrès technique ; du moins, pas dans les mêmes proportions :

Civilisation romaineNée au VIIIe siècle av. J.-C. avec la fondation de Rome et son patriarcat, la civilisation romaine s'est manifestée sous trois régimes successifs :

L'idée de progrès émerge principalement durant la République, soit du IIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C., selon Antoinette Novara « une maxime unique pourrait résumer les idées de la Rome républicaine sur le progrès : le progrès fait la dignité de l'homme » (il devient un dignitaire de l'institution romaine selon l'idée de l'autorité acquise et pas selon le concept actuel de dignité) avec « obligation imposée à la République de prendre le relais de la civilisation grecque »[18]. Pour A. Novara, tout d'abord Ennius « semble avoir conçu de façon grandiose la marche de l'humanité vers toujours plus de lumière; il a choisi de raconter l'histoire de la cité qui de son temps prenait la tête des hommes dont le souci est le progrès »[19]. L'idée réapparait chez Caton l'Ancien par l'équilibre des « trois pouvoirs » indépendants, une constitution de la République décrite dans Origines (en)[18]. Et Lucilius de son côté rend compte de « progrès de la raison dans la mentalité religieuse en tant que fondement du développement moral et de l'avancement dans la vertu ». A. Novara reprend la notion de progrès vécu et déclaré dans les écrits de Cicéron, Lucrèce, Varron, Salluste, Horace, Virgile — qui introduit « le bien et le mal » —[19]. C'est principalement chez Cicéron, spécialiste du droit romain, — le premier à avoir utilisé le terme humanitas — que se révèle l'idée que l'humanité se façonne. L'humanité s'améliore dans le développement même de la civilisation; les progrès matériels et intellectuels servent une promotion spirituelle en humanité, la culture est nécessaire à l'épanouissement de l'humanité en chaque individu[20]. L'optimisme de Cicéron est tempéré par Lucrèce et Varron. Lucrèce met en garde les hommes contre la bestialité qui sommeille en eux. Varron fixe la date de naissance de la civilisation de Rome, tout comme le fait Pictor, et il analyse les objets d'art dans leurs formes et significations (« Antiquitates rerum »). Varron est, pour A. Novara, « partagé entre la conviction que, depuis son enfance, les mœurs des magistrats et des particuliers s'étaient relâchés et son admiration pour les progrès de la civilisation [. Partagé aussi par] sa passion pour l'idéal de l'humanité que faisaient concevoir les progrès accomplis par les hommes depuis leur apparition sur la terre »[20]. Saluste dans les années du général César considère que « c'en est fini pour Rome de ses progrès, que ce qui est là c'est la décadence et la crise »[20]. Le modèle économique constaté est apporteur de progrès — (dans la notion établie à partir du XVIIIe siècle) —. Avec le corps civique libre (plèbe qui peut être aisée) en plus de la population d'esclaves, il est peu différent du modèle grec : la différence du modèle impérial romain des comptoirs (« emporia ») du temps d'Auguste (par rapport aux comptoirs Phéniciens précédents) s'applique à l'exploitation des ressources naturelles avec le service de la monnaie métallique, selon eux un progrès inconnu des primitifs ; Cela est rapporté par Strabon qui considère ce modèle comme « pérenne et universel » et, pour lui, ce sera le terme « historique du processus de développement des sociétés » avec son « art de la paix »[21].  Cette paix romaine montre le progrès établi par les romains dans l'équipement méthodique de régions : « d'anciens érudits de la République romaine laissèrent des écrits détaillés de la conception des voies, de l'attribution des contrats à leur construction » pour la circulation pavée généralisée dans le grand réseau de l'empire[22]; ils y ajoutèrent des aqueducs qui approvisionnent les grandes cités[23]. Des théâtres, places de marché, lieux de culte y sont ajoutés ; cela est fait au moment même où la propriété foncière et immobilière individuelle et la propriété foncière et immobilière collective est établie (où l'urbs n'est pas encore un individu moral possédant un patrimoine — au contraire de la ville actuelle —, mais une entité distincte des autres personnes bénéficiant d'avantages impératifs sur les autres tenants)[24]. Le tout est fait en langue latine : « Les langues vernaculaires ne furent plus le véhicule unique des échanges ; le latin s'imposa comme le langage commun, mais non pas exclusif. L'habit traditionnel fut concurrencé par la toge et la tunique que portaient les représentants du pouvoir romain, les citoyens romains immigrés ou naturalisés, lors des cérémonies officielles. L'administration de la justice et le principe de la protection des citoyens romains éloignés de leur patrie appelèrent l'introduction de nouvelles règles de droit et de gouvernement, dans le but proclamé de faire reculer la barbarie et d’assurer la liberté et la sécurité de chacun », un progrès social usuellement appelé la romanisation[27] ». Judaïsme La pensée juive est entièrement axée sur l'idée de progrès moral. Dans son Essai sur l'histoire de l'idée de progrès, en 1910, Jules Delvaille écrit :

Plus récemment, en 2000, le philosophe Michel Lacroix estime lui aussi que le progrès (formulé en termes de providence) trouve ses racines dans la religion juive et doit être compris comme un « progrès moral », une éthique. Il y a en quelque sorte « progrès » quand il y a capacité à tirer parti du mal pour accéder au meilleur :

ChristianismeSelon l'essayiste Jean-Claude Guillebaud, les idéaux progressistes formulés par la modernité sont l'héritage du message chrétien :

Moyen ÂgeLa notion de progrès, sa conception, est pour le moins discrète durant tout le Moyen Âge, raison pour laquelle celui-ci est d'ailleurs souvent considéré comme une période « obscure »[31].

En réalité, le fait que l'idéologie progressiste ait émergé dans l'Occident chrétien suffit à prouver qu'au Moyen Âge, le rapport des gens d'Église à l'idée de progrès est plus subtil et complexe qu'il ne paraît. Ceci pour au moins deux raisons. Premièrement parce que l'idée même de salut dans l'Au-delà peut être interprétée comme un idéal progressiste. Certes, à l'inverse des sociétés modernes, le progrès n'est pas pensé sous un angle scientifique ou technique, mais il l'est en revanche en termes d'individus et de communauté, en termes éthiques : « Le concept de salut dans le monde médiéval n'a de sens que dans une perspective eschatologique : l'individu ne peut progresser que dans la voie du salut tout comme les sociétés, qui ne peuvent que viser le développement de la voie chrétienne dans le monde entier. (...) Le christianisme donne un sens à l'histoire (...) mais le mépris du monde implique le mépris du progrès matériel. Le seul but envisageable est le progrès moral, défini comme recherche du salut éternel[33]. » La seconde raison pour laquelle les chrétiens ne se ferment pas tout à fait à l'idée d'un progrès matériel tient également au contenu de leur doctrine. Celle-ci est fondée sur le dogme de l'incarnation de Dieu dans le monde, ce qui sous-entend que celui-ci n'est finalement pas si méprisable que cela et que, pour l'aborder, les sensations et la raison sont à cultiver. Ainsi, au Ve siècle, Saint Augustin élève l'érudition au rang de vertu[34],[35]. Haut Moyen Âge Dans le Haut Moyen Âge comme le souligne la théologienne orthodoxe Julija Vidović, « l’anthropologie d’Augustin n’envisage jamais l’homme que dans la relation à son origine et à son terme », mais, précise t-elle, cette relation ne peut s'opérer que dans le cadre d'une relation de l'homme à Dieu.

Selon Alain de Benoist, Saint Augustin est « le premier à tirer [du récit biblique] une philosophie de l'histoire universelle englobant toute l'humanité, celle-ci étant appelée à progresser d'âge en âge vers le mieux »[37]. Moyen Âge centralStimulée au XIe siècle par l'émergence d'une classe d'intellectuels étudiant la culture antique (notamment l'École de Chartres), la chrétienté du Moyen Âge central vit au XIIe siècle un renouveau, une réforme de ses structures. C'est en jetant les bases de ce qui deviendra plus tard la philosophie de l'histoire que le moine cistercien calabrais Joachim de Flore, contribue alors à l'émergence de l'idée de progrès. Son influence sera très tardive : il est en effet « impossible d’affirmer qu’il a un impact déterminant dans la pensée médiévale »[38]. En revanche, sa théologie sera très commentée au XIXe siècle[39]. De même, au début de la seconde moitié du XXe siècle, elle influencera profondément les philosophes qui élaboreront les premières critiques de la modernité. Ainsi, dans son Histoire et Salut, en 1949, Karl Löwith estimera que « (son) historisme théologique » est la source de toutes les tentatives récentes pour « accomplir l'histoire ». Et la même année, le mythologue roumain Mircea Eliade dira que son œuvre se présente comme une « géniale eschatologie de l'histoire, la plus importante qu'ait connue le christianisme après saint Augustin[40]. Un peu plus tard, Ernst Jünger, le considèrera lui aussi comme un précurseur de la philosophie de l'histoire[41]. Et commentant récemment son « immanentisation de l’eschaton chrétien », le philosophe Robert Redeker dit que c'est sous son impulsion que « le progressisme est une sécularisation du christianisme »[42].   Selon Toby Huff, c'est au cours des XIIe et XIIIe siècles, que l'extraordinaire fusion de la philosophie grecque, du droit romain et de la théologie chrétienne crée en Europe les conditions favorisant le développement de la science moderne en donnant une autonomie légale à une variété de corporations : universités, villes, guildes marchandes et groupes professionnels[43]. François d'Assise, par l'intermédiaire des récits relatant son rapport empathique aux animaux, valorise la sensibilité par rapport à la raison et confère à la nature une image franchement positive, qui se démarque radicalement de celle qui prévalait jusqu'alors et dont le récit de la Chute du paradis est le paradigme. Avec le franciscanisme, donc, le mouvement de sécularisation s'accentue : « le vocabulaire du progrès (proficere, percifere bonum, profectus...) est récurrent chez Bonaventure », ministre général des franciscains[44]. Entré lui aussi dans l'ordre des franciscains, en 1256, mais critique à l'égard d'Albert le Grand[Sp 5]. Tout à la fin du siècle et au début du XIVe siècle, le peintre Giotto réalise à Assises une série de fresques relatant l'histoire de Saint François. Par leur degré de réalisme inégalé, de nombreuses générations d'historiens de l'art vont considérer ces peintures comme fondatrices de l'idée de progrès dans le domaine artistique[45]. Depuis ces deux entrées que sont la raison et la sensibilité, l'Église laisse alors le champ libre à ceux qui seront plus tard qualifiés d'humanistes[46],[47]. XVe siècleCe changement dans l'histoire des idées résulte de plusieurs facteurs existentiels. Après plusieurs années de mauvaises récoltes puis une épidémie de peste qui élimine un tiers de la population européenne, l'économie connait une profonde mutation. La société s’est urbanisée (plusieurs villes comptent désormais plus de 40 000 habitants) et les premières compagnies internationales éclosent, appliquant de nouvelles techniques financières.  Les banquiers lombards, qui, dès les années 1250, ont institué la pratique du prêt bancaire contre intérêt, implantent des bureaux dans le nord de l'Europe. Leurs débiteurs sont des rois, des seigneurs et des commerçants soucieux de mener à bien différents projets. Ce passage d'une économie féodale au commerce de l’argent coïncide d'une part avec l’éclosion des États modernes (nouvelles instances juridiques, qui gagnent d'autant plus de légitimité dans l'imaginaire collectif que l'Église en perd, ébranlée par un schisme[48]). Apparue au XIIe siècle, la bourgeoisie prend en effet le contrôle total de l'économie, dont elle tire profit, et par voie de conséquence celui des grandes cités. Et ce faisant, elle impose ses propres valeurs tout au long du siècle : alors qu’auparavant le monde d’ici-bas était associé à l’image de la Chute du Paradis, il va peu à peu être approché de façon objective et être assimilé à un territoire à conquérir et maîtriser toujours plus et mieux. Et alors que, durant les siècles précédents, la chrétienté avait orienté l'idée de progrès vers l'intériorité (le salut de l'âme, la providence...), la bourgeoisie la projette désormais à l'extérieur : l'invention de l'imprimerie sera décisive, car elle va accélérer sensiblement la circulation des idées, provoquant toutes sortes d'autres transformations : non seulement d'autres inventions et les premières grandes découvertes (notamment celle de l'Amérique, à la fin du siècle), mais une réflexion de fond sur l'idée d'éducation[49]. Progresser, c'est faire renaîtreDe par son caractère de représentation correcte de la réalité qui tranche avec l'art médiéval, la sculpture antique exerce une influence décisive sur la mentalité de la bourgeoisie naissante : elle attise chez celle-ci une volonté d'élaborer une vision du monde plus « réaliste » encore. L'un des événements les plus significatifs de cette démarche est l'invention du point de fuite (donc de la perspective linéaire) par le peintre Masaccio, à Florence, durant la seconde moitié des années 1420. Car si la capacité de restituer une image plus ou moins représentative du monde observé existait déjà dans l'Antiquité (par exemple dans les fresques de Pompéi, l'art copte ou, plus récemment, l'art hérité de Giotto...), c'est la première fois qu'un artiste utilise une méthode scientifique pour restituer cette image de façon aboutie, au point que, dès cette époque, l'idée de progrès pénètre fortement le monde de l'art[50],[51]. L'idée de progrès se caractérise également par l'accélération du processus de laïcisation, amorcé au siècle précédent à Sienne[52]. Technique « donnant des idées »Dans les années 1450, l'Allemand Gutenberg invente un procédé aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes dates du « progrès technique » : l'imprimerie. Celle-ci va en effet jouer un rôle clé dans la diffusion des idées humanistes, en accélérant le processus vers l'Europe du Nord. Ainsi, grâce à elle, l'esprit de la Renaissance s'effectue en moins de deux générations dans les autres pays d'Europe[53]. C'est du reste un imprimeur bavarois, Mathias Roriczer, qui formule en 1486[Sp 6] l'idée d'un progrès continuel dans le domaine de l'artisanat et de l'architecture[54]. XVIe siècleEn Italie entre 1520 et 1580 une manière nouvelle de peindre naît : le maniérisme. Les artistes s'autorisent alors toutes sortes d'entorses aux règles, les licences, comme de contorsionner ou allonger exagérément les corps. Ces transgressions contribuent à valoriser la subjectivité (l'artiste en tant que « sujet ») au détriment du motif représenté (l'« objet »). Pendant au moins quatre siècles, cette novation sera considérée comme un « progrès » par plusieurs générations d'historiens de l'art[45]. Rabelais et Montaigne Actif à partir des années 1530, l'écrivain français François Rabelais joue un rôle substantiel dans l'histoire du concept de « progrès », ne serait-ce que parce que c'est à lui qu'on attribue le premier usage du mot en français[55]. Cinquante ans plus tard, son compatriote Montaigne confère également un sens moral au mot « progrès ». En 1588, il désigne par là une « transformation graduelle vers le mieux », un art de s'améliorer soi-même en pratiquant régulièrement l'introspection et le témoignage sans concession de sa vie[56]. XVIIe siècleNaissance de « la modernité »À la fin du siècle, en Angleterre et en France, l'idée de progrès ne s'installe vraiment que par opposition à celle de conservatisme[57].  Selon l'essayiste Frédéric Rouvillois, la Querelle des Anciens et des Modernes, dans les années 1680, rend la question du rapport au temps centrale et décisive chez les intellectuels. Émerge alors véritablement le concept de progrès : on passe selon lui de l'idée d’un « monde traditionnel cyclique » à celle « d’un perfectionnement perpétuel »[58],[n 1]. XVIIIe siècleDurant la première moitié du siècle, plusieurs idées émergent ou se consolident (l'expérience, la liberté, le bonheur...) qui, peu à peu, sont aussi érigées en valeurs et qui seront ultérieurement considérées comme « les valeurs du progrès »[59], celles de la bourgeoisie. Valeurs du progrèsLibertéMême si, dans ses écrits, Kant ne parle jamais explicitement de « progrès », l'idée de progrès est omniprésente chez lui mais il faut l'entendre alors comme un progrès moral et c'est précisément l'appétit de liberté qui en constitue la charpente[60]. Ainsi que l'explique le philosophe Michel Lacroix, l'approche kantienne de la liberté (donc sa conception du progrès moral) relève d'une véritable théodicée :

TravailJacques Ellul estime que l'idéologie du travail découle directement de l'idéologie du bonheur : dès lors que le bonheur est vécu comme une promesse, une sorte de paradis sur terre, l'équivalent de ce qu'était autrefois le salut de l'âme, l'effort pour accéder au bien-être matériel devient l'équivalent de la conduite vertueuse sous la chrétienté ; il est le prix à payer pour accéder au bonheur et ne peut être qu'érigé en valeur[62] et devenir lui-même une idéologie à part entière[63]. Histoire universelle En 1750, Turgot, futur secrétaire d'État de Louis XVI, prononce un discours sur « les progrès successifs de l'esprit humain » et, l'année suivante, il écrit ces mots :

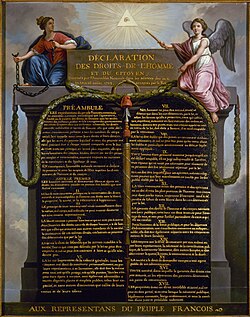

Taguieff souligne que Turgot n'a d'autre ambition que de mettre un terme définitif à la conception de l'histoire qui prévalait encore à l'époque, axée sur le concept biblique de providence divine[Ta 1]. Universalité et démocratie Les philosophes des Lumières reprennent à l'Église la prétention à la vocation universelle[n 2] : ils défendent l'idée selon laquelle les humains, étant supérieurs à toutes les autres créatures du fait qu'ils disposent de la raison et de la parole, peuvent s'organiser entre eux et s'accorder autour des nouvelles valeurs, en recherchant systématiquement le consentement de tous. Selon cette conception, les individus sont compris comme des éléments interactifs du tout qu'est la société (en ce sens, l'universalisme s'oppose à l'individualisme, qui considère les individus indépendamment les uns des autres[64]). Signée en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est considérée comme l'acte fondateur de l'approche universaliste moderne, le symbole de référence du « progrès social »[65] et le prototype de la Déclaration universelle des droits de l'homme au XXe siècle. Élément clé de l'idéal progressiste[66], l'universalisme des Lumières sera plus tard analysé comme l'un des principaux fondements de l'ethnocentrisme européen moderne, justifiant toutes sortes de dominations, à commencer par le colonialisme[67]. Progrès défini de façon moderneAlors que l'apologétique progressiste se développe au XVIIIe siècle, une critique s'ébauche en France en la personne de Jean-Jacques Rousseau[68]. Dans son Discours sur les sciences et les arts, en 1750, il avance l'idée que tout progrès aboutit à la corruption des mœurs d'une société. Puis, cinq ans plus tard, dans son Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il considère que les écarts de richesse entre les hommes naissent et s'accroissent du fait de leur éloignement « progressif » de l'état de nature. C'est ainsi, estime t-il, qu'ils en viennent à défendre la propriété privée[69]. Dans le même ouvrage, Rousseau indique comment il serait selon lui possible d'échapper à cet écueil. Introduisant le terme « perfectibilité » (qu'il définit comme « la faculté de se perfectionner » soi-même), il pense que c'est par cette faculté que les hommes pourraient sortir de leur « état primitif », de leur « condition originaire », et ainsi s'améliorer. Ce que Rousseau critique dans l'engouement de ses contemporains à vouloir transformer le monde, c'est le fait de ressentir cette volonté comme absolument nécessaire sans veiller, dans le même temps, à se transformer eux-mêmes, intérieurement[70].  Les éloges du progrès se raréfient durant l'épisode de la Révolution française, comme si la guillotine était un désaveu de l'idéal de tolérance professé par les philosophes des Lumières[71]. Selon Condorcet, estime la philosophe Catherine Kintzler, « un peuple qui ne se propose pas le progrès scientifique et technique, soit parce qu'il lui est hostile, soit parce qu'il en néglige l'importance, soit parce qu'il ne s'en donne pas les moyens, est nécessairement exposé à régresser et à tomber dans la servitude »[72]. « Progrès technique » et « intérêt général » Plus tard, Jacques Ellul assimilera le concept d'intérêt général à un moyen rhétorique utilisé par la classe bourgeoise pour imposer l'idée de progrès, quoi qu'il en coûte aux individus :

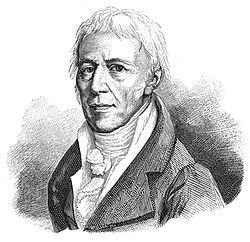

XIXe siècle En 1807, parait la Phénoménologie de l'esprit de l'Allemand Hegel. Celui-ci considère que ce sont les idées qui mènent le monde, façonnent l'histoire, font progresser les hommes. Certes, tout au long de son cours, l'histoire est ponctuée de conflits et de guerres, mais Hegel estime que le progrès de l'histoire n'est pas linéaire mais dialectique (il se réalise par ses contraires). Comme Kant, il voit dans la déraison l'aiguillon du progrès. « Les deux penseurs (...) se rejoignent dans une même foi envers la dialectique du mal et du bien. Ils reconnaissent la valeur fécondante du négatif. Pour tous deux, le progrès repose, en dernière instance, sur un processus de métabolisation du mal en bien »[74]. La théorie hégélienne va toutefois être très vite démentie par les faits : du début jusqu'à la fin, le siècle se caractérise en effet par le façonnage incessant de l'environnement et surtout des villes par toutes sortes de machines ainsi que par la création de multiples réseaux : routiers, ferroviaires[n 3].  Fort de cette légitimité et avec le soutien des milieux cléricaux et des populations, donc en toute bonne conscience, à partir des années 1870, les dirigeants des États « modernes » promulguent l'occupation d'un grand nombre de contrées à travers le monde (l'Angleterre victorienne et la Troisième République française s'installant principalement en Afrique et en Asie), vantant « le progrès » et le christianisme tout en s'appropriant les ressources naturelles et en exploitant les peuples[75]. De l'évolution au progrès Au tout début du siècle, un naturaliste français va, sans le savoir, contribuer à impulser considérablement le débat sur le progrès : Jean-Baptiste de Lamarck. Dans sa Philosophie zoologique (en) (1809), il développe en détail le concept d'évolution, l'idée que tous les organismes sont les produits d'un long et lent processus naturel de développement, et il associe cette idée à des théories sur l'humanité et ses cultures. Mais s'il s'avise à considérer le monde animal comme « le miroir de ce qui arrive et doit arriver dans le monde des hommes civilisés »[76], il ne tente pas pour autant d'ériger ce processus en paradigme d'une conception philosophique et morale de l'humanité. D'autres, en revanche, participant du climat scientiste ambiant, franchiront ce pas dans la seconde moitié du siècle, à commencer par l'Anglais Herbert Spencer (lire infra) et, en Allemagne, les premiers représentants du matérialisme scientifique : Vogt, Büchner, Moleschott... Prosélytes du progrès Principal disciple de Saint-Simon dont il fut le secrétaire, Auguste Comte commence en 1822 à formuler sa « loi des trois états », selon laquelle chaque branche des connaissances, que ce soit au niveau individuel ou à l'échelle de l'humanité, progresse, passant par trois états successifs : théologique, métaphysique et positif[Sp 8]. Il reprend cette théorie dans les années 1830[Sp 9] puis à nouveau dans les années 1840[Sp 10]. Partant du principe que les humains ne peuvent subsister que dans un système de relations (la famille, le milieu du travail, la nation...) qu'il désigne sous le mot « ordre », il estime que « le Progrès est le développement de l’Ordre ». Sa « philosophie positive » est si influente que certains l'assimilent à une religion naturelle[77]. La devise positiviste « L’amour pour principe et l’ordre pour base, le progrès pour but », qui figure sur la tombe d'Auguste Comte au Père Lachaise, rend compte de cette « religion de l'humanité » que Comte appelait de ses vœux[78]. Un des plus fervents défenseurs et prosélytes du « progrès » est un politicien socialiste Pierre Leroux, connu en 1851 pour sa « doctrine de la perfectibilité et du progrès continu ». Dans le sillage de Saint Simon et Comte, il confère à l'idée de perfectibilité un sens mystique, « la rédemption du genre humain par la réalisation de plus en plus grande de l’idéal »[79]. Il devient alors un lieu commun que les intellectuels suivant la gauche parlementaire sont des « progressistes » réalistes quand ceux de droite ne sont que « conservateurs » idéalistes[80]. De fait, en 1853, l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon assimile « le progrès » au mouvement de l'histoire et se défend vigoureusement d'en faire un idéal[81] :

Partagé toute sa vie entre sa foi chrétienne et son intérêt pour la philosophie et les sciences, Ernest Renan incarne à lui seul le conflit entre foi et raison. Soucieux de voir émerger dans la société des échanges plus riches sur le plan spirituel, plus désintéressés, il affirme finalement en 1890 :

Premières critiquesDans ce contexte fébrile, ceux qui se risquent à critiquer cet idéal restent rares et peu entendus. L'écrivain suisse Rodolphe Töpffer est l'un des premiers à s'engager dans cette voie. Dès 1835, il assimile « le progrès » à une idéologie foncièrement bourgeoise et conservatrice :

En 1843, l'historien Jules Michelet ne critique pas explicitement « le progrès » mais il s’inquiète des effets du « machinisme » (il est à cette occasion le premier à utiliser le terme) : « Le génie mécanique qui a simplifié, agrandi la vie moderne, dans l’ordre matériel, ne s’applique guère aux choses de l’esprit, sans l’affaiblir et l’énerver. De toutes parts je vois des machines qui viennent à notre secours (et) vous font croire que vous savez »[Sp 13]. Cette prise de position inaugure le mouvement technocritique. En 1851, dans Parerga et Paralipomena, Arthur Schopenhauer écrit ces mots : « Le progrès c’est là votre chimère. Il est le rêve du XIXe siècle comme la résurrection était celui du Xe siècle ; chaque âge a le sien ». En 1853, Gustave Flaubert est plus sévère encore : « Ô Lumières, Ô Progrès, Ô humanité ! (...) Quelle éternelle horloge de bêtises que le cours des âges ! (...) C'est une chose curieuse comme l'humanité, à mesure qu'elle se fait autolâtre, devient stupide »[Sp 14].  En 1855, le philosophe Eugène Huzar formule la première approche catastrophiste du « progrès »[Sp 15],[83]. Les critiques se feront plus nombreuses à la fin du siècle, émanant parfois d'anciens prosélytes du progrès. Ainsi, bien qu'ayant toute sa vie fait l'éloge de la science, Ernest Renan n'a jamais renoncé à sa foi chrétienne et cédé au positivisme et au matérialisme de Saint-Simon et Comte. En 1890, soit deux ans avant sa mort, il ne cache pas son scepticisme et ses inquiétudes, estimant que : « la destinée de l'homme est devenue plus obscure que jamais »[84]. Ayant fait part de son pessimisme à son ami, le chimiste et biologiste Marcellin Berthelot (par ailleurs ministre de la IIIe République), celui-ci lui répond qu'il demeure progressiste, comme malgré lui : « Je serai dupe jusqu'au bout de ce désir de progrès que vous reléguez sagement parmi les illusions », écrit-il à Renan[85]. Ancien fervent défenseur du progrès lui aussi, Charles Renouvier[86] renonce en 1896 à « l'esprit optimiste du XVIIIe siècle »[87] et avancera huit ans plus tard que « la vraie banqueroute est celle du progrès »[88]. Karl Marx En 1856, Karl Marx se montre beaucoup plus virulent, assimilant le progrès à une forme de décadence, d'aliénation :

L'année suivante, il écrit :

Et en 1863, dans Le Capital, influencé par les travaux de Justus von Liebig qui conteste les nouvelles techniques agricoles, il se pose en précurseur de l'écologie politique lorsqu'il affirme :

Darwin et Spencer   Dans les années 1850-1860, le débat sur le progrès est profondément infléchi par les prises de position de deux Anglais évoluant pourtant dans des disciplines différentes : le philosophe Herbert Spencer et le paléontologue Charles Darwin. En 1851, Spencer affirme que le progrès de la civilisation est « une partie de la nature » et qu'en conséquence il n'est « pas un accident mais une nécessité »[Ta 2] et six ans plus tard, il confère au « progrès » une signification scientifique, allant jusqu'à utiliser l'expression « loi du progrès »[Sp 16]. Bien que la thèse de Spencer n'ait pas la même audience que celle de Darwin, en tant que « conception à la fois nécessariste et naturaliste du progrès », elle nourrit « la rhétorique de la confiance [qui] culmine dans un optimisme nourri de positivisme et de scientisme, attendant de la science et de la société industrielle qu'ils satisfassent tous les besoins de l'homme »[Ta 3]. Se généralise alors « la croyance que tous les problèmes de l'humanité vont être rapidement résolus »[Ta 3]. Rapidement célèbre, le livre de Darwin va quant à lui faire l'objet de débats intenses et passionnés, qui ne cesseront que des années plus tard, suscitant notamment l'opposition de l’Église anglicane[Sp 17] et du Vatican[92]. Selon de nombreux commentateurs, le darwinisme social constitue le socle de nombreuses dérives, en premier lieu l'eugénisme (sur lequel s’appuiera notamment le régime nazi au XXe siècle). Et plus communément, elles servent également à légitimer le principe de concurrence et de façon plus générale le capitalisme[Ta 4],[93]. Le progrès est « un fait » de la société occidentale À partir des années 1850, du fait de l'industrialisation, de grandes expositions internationales sont organisées régulièrement dans les capitales européennes en vue de rendre compte au grand public des « avancées » de l'industrie. Plus tard, en 1928, le Bureau international des expositions, organisme régulant leur organisation, précisera qu'elles ont « un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir »[Sp 18].  À partir des années 1870-1880, le processus d'anthropisation s'accélère, les humains façonnent littéralement leur environnement. La célèbre citation de Descartes, « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », ne relève plus tant du concept ou du rêve que de la réalité. Dès lors, « le progrès » tend à être vécu comme un fait. C'est du moins l'avis du philosophe français Ludovic Carrau, en 1875 :

Et c'est précisément parce que le progrès est vécu comme une « obligation sourdement sentie comme un besoin » qu'il est quasi unanimement sacralisé. L. Carrau poursuit ainsi son argumentation :

Concrètement, « le progrès » est vécu comme la combinaison des innovations techniques et de l'économie, le processus qui crée une synergie entre ces faits que sont la conception, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de ces innovations. En 1888, l'économiste John Kells Ingram invente l'expression « homo œconomicus » pour exprimer le changement radical qui s'opère alors dans la civilisation occidentale : la révolution industrielle[94]. En 1948, Jacques Ellul affirmera que c'est parce que « le progrès » constitue un enchevêtrement de faits (et non plus une simple conception philosophique) qu'il est extrêmement difficile de formuler sur lui un avis consensuel :

Une critique clairsemée mais radicale  En 1872, le philosophe et mathématicien français Antoine Augustin Cournot assimile l'idéal progressiste ni plus ni moins à une religion :

En Allemagne, Friedrich Nietzsche rejette radicalement l'idée de progrès. En 1886, dans Par delà le bien et le mal, il critique l'ensemble des penseurs ayant contribué selon lui à la propagation de l'idée de progrès et qu'il considère tous comme « médiocres » : selon lui essentiellement les Anglais (Bacon, puis Hobbes, Hume et Locke, enfin ses contemporains Darwin, Mill et Spencer), les Français n'étant selon lui que leurs « singes » et leurs « soldats »[Sp 20]. En 1896, dans L'Antéchrist, Nietzsche la qualifie d'« idée fausse » :

C'est en Grande-Bretagne, alors le pays le plus industrialisé de la planète, que la critique est la plus rare. En 1894, toutefois, lors d'une conférence donnée à Manchester, William Morris vitupère contre le processus d'industrialisation[97],[Sp 22]. « On n'arrête pas le progrès » Si, comme l'avance Ludovic Carrau, « le progrès est (devenu) un fait » et s'il est « sacralisé », c'est qu'il est profondément désiré. La littérature romanesque en témoigne. À partir de 1851, l'écrivain Jules Verne publie une longue série de récits qui en font l'éloge sous tous ses aspects et qui connaîtront un vif succès : découverte de la terre jusque dans ses entrailles, reconnaissance d'autres peuples, glorification de la science, instruction pour tous, éducation morale des enfants[98]. Jules Verne n'est toutefois pas un technophile béat. Ainsi par exemple, en 1870, dans Une ville flottante, il écrit : « créer une île artificielle, une île qui se déplace à la surface des mers, n’est-ce pas dépasser les 737 limites assignées au génie humain, et n’est-il pas défendu à l’homme, qui ne dispose ni des vents ni des flots, d’usurper si témérairement sur le Créateur ? ». Et dans Paris au XXe siècle, un de ses premiers romans (écrit vers 1860 mais qui ne sera publié qu'en 1994), il imagine que les campagnes n’existeront bientôt plus que dans des discours nostalgiques et avance l'idée qu'il faudra « peut-être faire une révolution contre le progrès »[99]. XXe siècle  Certains intellectuels ne partagent pas l'enthousiasme de l'époque. Ainsi en 1905, le géographe Élisée Reclus, dans son dernier livre L'homme et la Terre, et plus spécialement dans le dernier chapitre, intitulé « Progrès », invite à la circonspection :

L'année suivante, commentant les idées de Fontenelle, le journaliste et écrivain Remy de Gourmont tient des propos plus fermes :

En 1908, le philosophe et sociologue Georges Sorel (considéré comme l'un des principaux introducteurs du marxisme en France[101]) est plus radical dans Les illusions du progrès, un recueil d'articles préalablement publiés dans le Mouvement socialiste. Il perçoit dans « le progrès » une idéologie qui trouve son origine au XVIIe siècle avec la pensée cartésienne, pour s'affirmer au siècle suivant en tant qu'idéologie de la bourgeoisie, notamment à travers l'Encyclopédie. La bourgeoisie ne poursuit selon Sorel qu'une ambition : se maintenir au pouvoir, et c'est précisément le rôle de l'idéologie du progrès de l'aider dans cette entreprise, en diffusant dans l'ensemble de la société un discours de propagande, à forte tonalité optimiste, qui la légitime en tant que classe dirigeante. Cette idéologie, poursuit Sorel, a un principe : trouver des explications simples permettant de « résoudre toutes les difficultés que présente la vie quotidienne ». Dès lors, conclut-il, le progrès n'apparaît nullement « comme l'accumulation de savoirs mais dans l'ornement de l'Esprit qui, débarrassé des préjugés, sûr de lui-même et confiant dans l'avenir, s'est fait une philosophie assurant le bonheur à tous les gens qui possèdent les moyens de vivre largement »[Sp 23] En 1910, Jules Delvaille est l'auteur d’une thèse universitaire dans laquelle il dresse une « histoire de l’idée de progrès jusqu’au XVIIIe siècle »[Sp 24]. Il perçoit trois niveaux de lecture, susceptibles de se compléter :

Modernité en procès Au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui s'est soldée par des millions de morts, la notion de progrès est fortement questionnée[102]. L'Allemand Oswald Spengler questionne non pas spécifiquement « le progrès » mais plus généralement la culture occidentale et sa prétention à être « moderne ». Dans Le Déclin de l'Occident dont le premier volume paraît en 1918 et le second quatre ans plus tard, il assimile les grandes cultures historiques à des êtres biologiques : elles naissent, croissent, déclinent et meurent[Sp 25]. En 1922, son compatriote Carl Schmitt avance quant à lui que « tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État ne sont que des concepts théologiques sécularisés »[Sp 26]. En 1927, l'essayiste français René Guénon publie La Crise du monde moderne, un ouvrage qui connait rapidement un grand retentissement et dans lequel il dénonce une montée en puissance du matérialisme dans "le monde moderne", formule dont il se sert pour désigner les pays occidentaux, par opposition aux pays d'Orient, où subsisterait selon lui une authentique spiritualité[103]. Tous trois ouvrent ainsi un nouveau pan de la philosophie, la « critique de la modernité », qui ne se développera vraiment qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand le philosophe allemand Karl Löwith avancera l'idée que la philosophie de l’histoire et l'idée de progrès ont pour origine l'eschatologie chrétienne; l'idée de progrès peut donc être assimilée à une simple croyance[Sp 27]. Pensée technocritiqueDès le début des années 1920, dans son roman d'anticipation R. U. R. , le Tchèque Karel Čapek décrit un monde façonné par des ingénieurs fabriquant des machines androïdes dénuées de toute sensibilité et qui finissent par anéantir l'humanité. Le mot « robot » est alors utilisé pour la première fois. De son côté, l'écrivain français Romain Rolland publie La révolte des machines. Un peu plus tard, en 1927, recevant le Prix Nobel de littérature, le philosophe Henri Bergson prononce ces mots :

La même année en Allemagne sort le film de Fritz Lang, Metropolis. L'action se déroule en 2026 dans une mégalopole où les humains adoptent des comportements exclusivement rationnels et où une machine se mue en divinité monstrueuse à laquelle les ouvriers les moins productifs sont impitoyablement sacrifiés. Durant les années 1930 se développe la pensée technocritique, avec un grand nombre d'ouvrages qui tendent à ruiner l'idée même de progrès. Alors que les usines se mécanisent toujours davantage, des intellectuels de tous pays s'interrogent sur les raisons incitant les humains à s'échiner au travail et à produire toujours plus, au mépris parfois de leur santé. Ils pointent alors une dimension sacrificielle du travail. Ainsi, au terme d'un long voyage aux États-Unis, Georges Duhamel dresse dans Scènes de la vie future un portrait sévère de la société américaine, les humains s'effaçant selon lui derrière la machine, à laquelle ils sont aliénés[Sp 28]. Et en 1931, l'écrivaine italienne Gina Lombroso voit dans l’industrialisation un symptôme de décadence intellectuelle et morale[Sp 29]. La même année, Robert Aron et Arnaud Dandieu fustigent le fordisme et le taylorisme[Sp 30] et, en Allemagne, Spengler écrit :

Avec le Russe Nicholas Berdiaev, les critiques du progrès ont continué à se concentrer sur le progrès technique :

En 1933, Berdiaev estime que « l'apparition de la machine et le rôle croissant de la technique représentent la plus grande révolution, voire la plus terrible de toute l'histoire humaine »[Sp 33] et Georges Duhamel revient à la charge dans un article intitulé « La querelle du machinisme » :

L'année suivante, l'historien américain Lewis Mumford s'interroge : « En avançant trop vite et trop imprudemment dans le domaine des perfectionnements mécaniques, nous n’avons pas réussi à assimiler la machine et à l’adapter aux capacités et aux besoins humains. »[Sp 35]. Et la philosophe française Simone Weil décrit le progrès technique comme n'apportant nullement le bien-être mais la misère physique et morale : « Le travail ne s’accomplit plus avec la conscience orgueilleuse qu’on est utile, mais avec le sentiment humiliant et angoissant de posséder un privilège octroyé par une passagère faveur du sort, un privilège dont on exclut plusieurs êtres humains du fait même qu’on en jouit, bref une place. »[Sp 36]  En 1936, Bernard Charbonneau fustige littéralement l'idée même de progrès :

Et dans une scène devenue célèbre de son film Les Temps modernes, montrant un ouvrier pris dans les engrenages d'une gigantesque machine, Charles Chaplin, popularise l'idée d'aliénation dans le travail mécanisé. En 1937, dans Le Quai de Wigan, George Orwell fustige à son tour l'adoration collective de la machine. Selon lui, le progrès technique recherché pour lui-même ne peut conduire l'humanité qu'à la ruine. Il déplore particulièrement le manque total de lucidité des socialistes sur ce point[107]. Durant toute la Deuxième Guerre mondiale, et partout dans le monde, l'activité industrielle se concentre à nouveau sur l'armement. Les critiques à l'égard du progrès sont inexistantes à l'exception notable de Stefan Zweig qui, réfugié au Brésil en 1942, écrit ces lignes dans son livre testamentaire, Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen :

La critique du progrès reprend toutefois de plus belle à la fin du conflit en 1945, quand des milliers de Japonais sont décimés en quelques minutes par des bombes atomiques, à Hiroshima et Nagasaki.  En 1946, l'Allemand Friedrich Georg Jünger estime que « le progrès technique » correspond en fait à un déficit spirituel, que la raison cherche à dissimuler. Et que, bien qu'illusoire, ce progrès n'en finit pas de méduser les consciences[Sp 38],[109]. De son côté, le sociologue français Georges Friedmann analyse les « problèmes humains liés au machinisme industriel », en premier lieu dans le monde du travail[Sp 39]. L'année suivante, Georges Bernanos émet lui aussi une vive critique de la société industrielle, estimant que le machinisme limite la liberté des hommes et perturbe jusqu'à leur mode de pensée[Sp 40]. En 1948, dans La mécanisation au pouvoir, l'historien américain Siegfried Giedion écrit : « Les relations entre l'homme et son environnement sont en perpétuel changement, d'une génération à l'autre, d'une année à l'autre, d'un instant à l'autre. (...) Notre époque réclame un type d'homme capable de faire renaître l'harmonie entre le monde intérieur et la réalité extérieure »[110]. Et l'année suivante, dans son roman d'anticipation 1984, l'écrivain George Orwell décrit un monde totalitaire où la domination est assurée par un dispositif de télésurveillance. Progrès, création et destruction Joseph Schumpeter, économiste américain d'origine autrichienne, se situe en marge de toutes ces approches négatives du concept de progrès. De surcroît, il se positionne en dehors de toute considération éthique et raisonne de façon pragmatique. En 1939, dans son livre Les cycles des affaires[111], il estime non seulement que le progrès technique est au cœur de l'économie mais qu'il se manifeste par grappes et que ses conséquences sont antinomiques. Selon lui, toute innovation constitue à la fois une avancée et un moment destructeur : dès qu'elle advient, certes elle pénalise les entreprises qui ne l'ont pas anticipée, causant par là-même des suppressions d'emplois, mais elle est en même temps créatrice d'emplois. Les patrons qui réalisent sans cesse des innovations (de produits, de procédés, de marchés...) assurent non seulement la productivité de leurs entreprises mais la vitalité de l'économie dans son ensemble. La croissance économique peut alors se définir comme synonyme de « progrès » : un processus permanent et cyclique de création, de destruction et de restructuration des activités, les moments d'expansion alternant avec les crises. Schumpeter reste critique vis-à-vis de ce processus : il considère en effet qu'il va de soi et que les hommes doivent impérativement s'y adapter. Quelques-uns[Lesquels ?] se demandent si, ainsi, les hommes ne deviennent pas les « esclaves de l’économie », tel Jacques Ellul en 1947 :

Ce type de réaction reste toutefois assez marginal. À la fin du XXe siècle, les thèses de Schumpeter sont valorisées et prolongées par d'autres, telle en France la théorie du déversement, d'Alfred Sauvy, ouvertement optimiste : certes, avance l'économiste, le progrès technique détruit beaucoup d'emplois mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il peut en créer d'autres aussitôt et en proportion, pour peu que l'on soit réactif. L'innovation engendre des gains de productivité qui, précise t-il, se traduisent par des hausses de salaires ou des baisses de prix, donc une élévation du pouvoir d'achat et du bien-être[113]. Bien que cette thèse soit régulièrement contestée et que les chiffres du chômage ne cessent d'augmenter, tendant à l'invalider, au début du XXIe siècle, le concept schumpeterien d'innovation tendra à remplacer celui de progrès sans susciter d'objections notoires[114] (lire infra). Modélisation de la pensée qui peut être en dehors du corps humain Parmi ceux-ci, le mathématicien Norbert Wiener introduit la notion de cybernétique et les concepts de « machine à penser » et de feedback (rétroaction)[115]. Wiener expose ses théories dans deux livres[n 4]. Dans la seconde partie de « Cybernétique et société », il affirme que « de même qu'une révolution est en cours, permettant aux machines de remplacer les muscles de l'homme, une autre est en train de poindre qui leur permettra de se substituer à son cerveau »[116].  Et en 2015, Imane Sefiane, sociologue spécialiste dans « l'apologie de l’ère informationnelle »[117], voit dans les positions de Wiener « une célébration du progrès technologique » :

. Et de plus Sefiane estime que, selon Wiener,

Sefiane considère toutefois que Wiener reste continuellement partagé entre « l'enthousiasme et l'inquiétude » :

Ego, « source vive du progrès »En 1943, l'écrivaine américaine née en Russie Ayn Rand publie La Source vive, une fiction dans laquelle elle plaide pour un individualisme radical, affirmant notamment que « l'ego de l'Homme est la source vive du progrès ». Et en 1957 - donc en pleine Guerre froide et alors que le collectivisme pratiqué en URSS est vivement critiqué aux États-Unis -, elle développe ses thèses dans son roman La Grève ( qui devient rapidement un best-seller ) : l'ingéniosité de la personne constitue « le moteur du progrès social »[120]. Mais Rand est beaucoup plus radicale que les penseurs libéraux, qui ne remettent pas en cause les fonctions régaliennes de l'État, ne nient pas la nature sociale de l'homme, tiennent à différencier « individualisme » et « égoïsme »[121] et pour qui, selon l'expression de Ludwig von Mises, « l'individualisme est une philosophie de coopération sociale et d'intensification progressive du nœud social »[122]. Refusant toute forme de coercition, Rand s'en remet exclusivement aux valeurs du moi et de la raison[n 5], ce qui incite l'économiste Claude Rochet à qualifier sa vision de « fascisme sans führer »[123] et le journaliste Martin Legros à y voir « un socle philosophique tout à fait cohérent au transhumanisme » :

Le succès de La Grève est tel que le livre est parfois qualifié de « plus influent aux États-Unis après la Bible »[125]. Or pour certains psychologues, les engouements collectifs comme celui-ci constituent des phénomènes de compensation à la massification de la société.  C.G. Jung voit derrière les idéologies et les doctrines dominantes un facteur pathologique, qu'il nomme « inflation du moi »[126]; Et sa conception de l'« individu » diffère radicalement de celle défendue aussi bien par Rand et que par les libéraux. Croire que l'individu est un être exclusivement rationnel, affirme t-il, c'est faire fausse route car il existe des façons d'aborder le monde qui sont irrationnelles, par exemple l'intuition, et qui sont tout autant dignes d'intérêt que la raison. Et il estime que quiconque identifie son psychisme à son seul moi surestime celui-ci et, ce faisant, n'est pas à même de repérer en lui, dans son inconscient, un certain nombre de complexes ; en conséquence de quoi, il projette ceux-ci à l'extérieur (sur des personnes, des objets, des idéaux...), ce qui l'expose ensuite - qu'il finisse ou non par se rendre compte qu'il a « pris ses désirs pour des réalités » - à toutes sortes de déconvenues[127].  Faisant du « processus d'individuation » le concept-clé de sa méthode, Jung estime qu'on n' est pas un individu de facto : on ne le devient qu'au fil d'un long et méticuleux travail d'introspection (lire supra), et certainement pas par le biais d'interventions effrénées sur le monde extérieur (le travail, le technique, l'innovation...) telles que les vantent les discours progressistes, qu'au passage il égratigne : « le progrès et l'évolution sont des idéaux qu'on ne saurait nier ; mais ils perdent leur valeur si l'homme ne parvient au stade nouveau qu'à l'état de fragment de soi même, ayant laissé dans l'ombre de l'inconscient tout ce qui constitue son arrière-plan et forme l'essentiel, l'ayant abandonné à l'état primitif, disons même de barbarie »[129]. Dans les faits, les théories de l'inconscient (parmi lesquelles celles de Jung) vont connaître une réception beaucoup plus faible que les sciences cognitives et le comportementalisme, approches héritées du darwinisme social et de la philosophie utilitariste puis importées des États-Unis. Jung lui-même en exprime le regret lors d'un entretien donné en 1957 à un psychologue américain : « En Amérique, vous êtes très en avance en ce qui concerne la technique mais en psychologie, vous avez cinquante ans de retard. Simplement, vous n'avez pas compris. C'est un fait. »[130],[131]. Véronique Liard, professeur en études germaniques, résume ainsi la position de Jung à l'égard du progrès :

Aux États-Unis puis en Europe, de nombreux psychologues comportementalistes se mettent au service des entreprises et des organismes publics afin d'aider les « individus » à s'adapter autant que possible aux cadences et aux méthodes exigées par le monde moderne et - in fine - se mettre au service du néolibéralisme[133].  Parmi les théoriciens du néolibéralisme les plus influents figurent les économistes Friedrich Hayek et Milton Friedman. Le premier est un fervent défenseur de l'individualisme[134], tout comme le second qui déclare : « le monde avance grâce à des individus qui poursuivent leur propre intérêt »[135]. Or, durant les années 1980, sous l’impulsion de Ronald Reagan, président des États-Unis, et de Margaret Thatcher, Première ministre britannique, et plus encore durant la décennie suivante, après la fin du communisme, le néolibéralisme ne rencontrera plus guère d'adversaire idéologique[136] et gagnera l'ensemble de la planète[137]. Mais peu avant, en 1979, l'Américain Christopher Lasch aura contesté les présupposés des néolibéraux, au motif que l'individualisme ne garantit nullement que les marchés s'effectuent de façon rationnelle, ainsi qu'ils le prétendent, mais qu'il constitue au contraire l'origine de la « société de consommation » et de tous les comportements irrationnels que celle-ci induit ; selon lui : la montée en puissance du narcissisme, la culture de l'instant, l'achat compulsif et la consommation ostentatoire[138]... lesquels, avancera t-il à la fin des années 1980, constituent « l'exact contraire de ce que l'on entend en général par le mot "progrès" »[139]. Progrès « déshumanisant » En 1956, menant une réflexion de fond sur les concepts d'humanité et de progrès après Hiroshima et Auschwitz, le philosophe autrichien Günther Anders estime qu'en regard de ses réalisations techniques, l'être humain est « dépassé, « obsolescent »[140],[141]. Il développe le concept de « honte prométhéenne »[142], désignant par là le sentiment que l'homme éprouve lorsqu'il se compare à ses productions, ne supportant pas l'idée que, contrairement à elles, il ne relève pas du processus de fabrication rationalisé qui leur a donné naissance. L'homme moderne a honte de devoir son être à la nature et non à un processus technique, il a honte d'avoir évolué, progressé, « naturellement » « d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué », résume Anders. Ainsi, selon lui, la mutation de l'humanité correspond à une volonté inconsciente de supprimer tout obstacle naturel par des moyens techniques, afin de mettre un terme à la honte de se savoir un « produit de la nature ». L'analyse d'Anders passe relativement inaperçue (son livre ne sera traduit en français qu'en 2002[143]) mais selon le philosophe Hicham-Stéphane Afeissa, elle préfigure l'apparition de l'idéologie transhumaniste, à la fin du siècle : décrivant ce qu'il appelle « l'homme sans monde »[144], le philosophe met en garde contre la montée d'un « monde sans homme », sans humanité, dépourvu de sensibilité et de sens critique, à l'image du robot et du cyborg qui constituent ses nouveaux modèles[145]. « Progrès », « développement », « croissance »  Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays d'Europe se sont engagés dans d'importantes politiques de reconstruction des villes et il fallait « remettre l'économie en marche » et l'objectif de croissance s'est mué rapidement en impératif. Après le temps des privations, les populations ont pu d'autant plus s'adonner à la consommation de biens matériels que celle-ci leur devenait financièrement accessible. Conçues puis perfectionnées pour la plupart aux États-Unis, les nouvelles techniques de production autorisaient en effet une réduction sensible des coûts. Ainsi s'est amorcée une période de trois décennies d'expansion continue (qualifiée par la suite de « Trente glorieuses »), opérée non plus au nom de la reconstruction mais de la modernisation : être « progressiste » revenait à être « moderne », « vivre avec son temps » , ne pas le remettre en question[146]. Ainsi, « le progrès » est devenu un mode de vie axé sur une quête permanente de confort matériel (appareils électro-ménagers, automobile, télévision, supermarchés, centres commerciaux, etc) doublée d'une totale insouciance en regard des dommages écologiques et sociaux causés par cette explosion de la consommation[147].  Alors que, dès la fin de la Guerre, sous l'impulsion des États-Unis (et notamment d'un discours du président Truman en 1949), l'idée de progrès a déjà pris le sens de « développement économique », elle est désormais défendue de façon implicite par des millions de consommateurs, non plus par des discours idéologiques mais par leurs comportements. De même, au motif répété que « la croissance » est « créatrice d'emplois », elle est devenue le premier leitmotiv des politiciens, toutes sensibilités confondues[148]. Pour continuer d'être stimulée, cette « croissance » nécessite un dispositif de propagande continue et c'est la publicité qui assure ce rôle : on désigne par « productivisme » l'idée selon laquelle l'économie n'est pas guidée par la consommation (les besoins) mais où la publicité crée artificiellement des besoins (désirs) de sorte à stimuler indéfiniment la production, "coûte que coûte", quitte à générer des surplus, donc du gaspillage. Et c'est précisément en cela, en cette « fuite en avant », soutient le philosophe Henri Lefebvre, que l'idéologie de la croissance constitue une variation de celle du progrès[149]. Ellul précise que cette course au gaspillage était appelée à s'accroître du fait qu'en raison du « progrès technique », les coûts de production diminuent[150]. Durant les années 1950, il arrive que le terme « progrès » reste usité dans le champ des sciences humaines sans être remis en question. Ainsi, le démographe et économiste Alfred Sauvy lui accole des qualificatifs connotés scientifiquement. Il distingue le « progrès processif » du « progrès récessif »[Sp 41] : le premier profite aux « dominés » parce qu'il ouvre des emplois nouveaux ; inversement le second profite aux « dominants » parce qu'il renforce le monopole des possédants[151]. À la même époque, son collègue Jean Fourastié tient un discours profondément optimiste à l'égard du progrès[152]. Au fil des années 1960, l'économie ne cesse de se techniciser, démontrant notamment ses capacités à modéliser mathématiquement les comportements humains et imposant sa légitimité au statut de science[153],[n 6]. Un grand nombre d'économistes adhèrent alors à la « théorie du choix rationnel », selon laquelle les individus sont des « acteurs » se comportant systématiquement de façon logique. La notion de progrès est alors assimilée à celle de croissance économique[154]. Pour Bernard Charbonneau, cette assimilation est lourde de conséquences :

À la fin du XXe siècle, le mot « développement » s'est imposé dans le langage courant. Analysant l'impact du mot « développement », l'universitaire suisse Gilbert Rist considère que, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, « progrès » et « développement » participent d'une seule et même idéologie : l’évolutionnisme social[156]. Selon lui, le système des mandats établi en 1919 par la Société des Nations a rendu légitime l’intervention des nations industrialisées en Afrique et en Asie, au nom de « la civilisation », ce mot finissant par devenir à son tour synonyme de « progrès ».

Dans le contexte de la crise environnementale, l'expression « développement durable » (forgée en 1987 dans le Rapport Brundtland rédigé pour le compte de l'ONU) connaît un succès considérable[158]. « Progrès technique » versus « progrès social »  Dès l'après-guerre, différents intellectuels s'efforcent d'analyser le sens de cet amalgame. Cette montée en puissance simultanée de l'homo œconomicus et de l'individualisme a des conséquences considérables sur l'évolution des rapports sociaux : elle mène à ce que, dans les années 1950, le philosophe Henri Lefebvre appelle la « société de consommation ». L'anthropologue français Louis Dumont en tire l'hypothèse que, bien qu'étant théoriquement fondées sur des principes égalitaristes, les sociétés occidentales en viennent à tolérer de plus en plus les inégalités sociales et même à leur trouver une légitimation. Dès 1950, dans un livre qui connait un vif succès aux États-Unis[159] mais qui ne sera traduit qu'une quinzaine d'années plus tard en France[160], le sociologue américain David Riesman estime quant à lui que ce phénomène ne se traduit pas seulement par un accroissement des inégalités entre nations (pays industrialisés et pays du Tiers Monde) et au sein d'un même pays ; il s'exprime également par une tendance prononcée, chez les couches sociales favorisées, la middle class, à une quête incessante de confort et par suite à un conformisme croissant à l'ordre économique existant, dont elle espère sans cesse qu'il lui procure ce confort. En France, le philosophe Jean Baudrillard explique dans les années 1960 que la différence essentielle entre la réclame et la publicité, c'est que la première se limite à vanter les mérites de tel ou tel produit tandis que la seconde promeut tout un style de vie : elle élève l'acte de consommer à un signe de distinction sociale[161]. En 1967, dans son livre Métamorphose du bourgeois, Jacques Ellul considère lui aussi que l'idéologie du progrès technique est entièrement fondée sur ce qu'il appelle « l'idéologie du bonheur »[162]. Raymond Aron Commentant en 1969 les événements politiques de l'année précédente, au cours de laquelle la jeunesse des pays industrialisés occidentaux a manifesté dans la rue son rejet des formes traditionnelles d'autorité (Dieu, les parents, les patrons, les intellectuels...), le sociologue français Raymond Aron évoque, en pastichant le titre de Georges Sorel, les « désillusions du progrès » :

Jacques Ellul En 1987, Jacques Ellul écrivait :

Pour lui les politiciens associent fréquemment la notion de progrès à celle de démocratie, afin de la connoter positivement[n 8]. Selon J. Ellul, le nœud du problème est le « progrès technique », plus exactement le fait que « la technique » en soi (et non pas « les techniques ») est devenue au fil des générations l'objet d'une vénération inconsciente et collective. En 1954, La Technique ou l'Enjeu du siècle constitue l'un des premiers ouvrages fondateurs de la pensée technocritique[Sp 43]. L'auteur conçoit la technique comme un phénomène autonome (la marge de manœuvre des humains pour contrôler ce phénomène est de plus en plus limitée[Sp 44]). À la différence de l'historien américain Lewis Mumford, qui s'inquiète des effets du machinisme sur la vie spirituelle et culturelle (Le Mythe de la machine, 1967), Ellul considère que la question du progrès technique dépasse largement celle des équipements matériels (les « technologies »), elle englobe également les moyens immatériels, tout ce par quoi les humains repoussent toujours plus les limites de la rationalisation. En un mot : les méthodes, au premier rang desquelles viennent la division rationnelle du travail, le management, le marketing, les relations publiques... tout ce qui concerne la recherche de l'efficacité maximale, dans n'importe quel contexte :

Conséquence ultime de son raisonnement, J. Ellul estime que la technique ne peut plus se définir comme « un ensemble de moyens permettant d'atteindre tel ou tel but », que ces moyens soient « matériels » ou « immatériels » : elle est devenue une fin en soi. Et il en va ainsi, explique t-il, parce que les humains sacrifient tout à l'autel de l'utilité et de la nécessité. La technique constitue un facteur qui détermine tous les autres, y compris le capitalisme : « Il est vain de déblatérer contre le capitalisme, dit-il, ce n'est pas lui qui crée ce monde, c'est la machine. »[Sp 46]. Or s'il en est ainsi, poursuit-il, c'est parce que la technique est sacralisée :

J. Ellul reprendra cette analyse en détail plus tard dans deux ouvrages, Métamorphose du bourgeois (1967) et Les nouveaux possédés (1973), arguant — comme C. Schmitt et K. Löwith l'ont fait avant lui — que ce que l'on appelle « modernité », « bonheur », « progrès », « humanisme », « sécularisation »... sont des concepts apologétiques directement calqués de la culture chrétienne. Selon lui, l'idée de progrès est profondément religieuse. J. Ellul ne s'est pas posé exclusivement en penseur technocritique, toute une partie de son œuvre a traité de questions éthiques en proportion, précisément, de la poussée exponentielle du progrès technique. Il s'est régulièrement efforcé d'argumenter autour d'une idée : « Ce n'est pas la technique qui nous asservit mais le sacré transféré à la technique, qui nous empêche d'avoir une fonction critique et de la faire servir au développement humain »[164]. Ce faisant, il se fondait sur deux postulats :

Il invite ses lecteurs à penser la quête de liberté comme l'antithèse de l'autonomie du progrès technique et il fonde sa propre conception sur trois principes : la contemplation, la non puissance et la référence à une entité transcendant la raison : « Le plus haut point de rupture envers cette société technicienne, l’attitude vraiment révolutionnaire, serait l’attitude de contemplation au lieu de l’agitation frénétique[166]. » et « Le choix de la non puissance, et celui-là seul, nous situe dans une échelle de valeurs où la Technique n'a plus rien à faire. (...) La non-puissance n'est pas l'impuissance. (...) L'impuissance, c'est ne pas pouvoir à cause des circonstances de fait, à cause des limitations de notre nature, à cause de notre condition. (...) La non-puissance, c'est pouvoir et ne pas vouloir le faire. C'est choisir de ne pas faire. Choisir de ne pas exercer de domination, d'efficacité, choisir de ne pas se lancer dans la réussite[167]. » Influencé par les positions de Max Weber sur les liens entre capitalisme et christianisme[168], J. Ellul développe une analyse de la Valeur-travail du progrès sur une prise en considération du temps long. Il retient cinq phases : Ellul estime en effet que, théoriquement, les humains pourraient profiter du fait que la technique leur libère du temps pour se défaire de l'idéologie du travail et se pencher par exemple sur des questions d'ordre spirituel mais, en réalité, il n'en est rien : engoncés dans une vision du monde étroitement matérialiste, ils continuent de faire du travail une valeur ; qui plus est, ils sacralisent la technique inconsciemment du fait qu'elle optimise sans cesse le travail et quand bien même elle les écarte progressivement de la chaîne de production. Les nuisances se multiplient alors sans que nul ne puisse y remédier : concurrence effrénée entre les entreprises, donc entre les individus, stress au travail, chômage de masse et précariat, catastrophe écologique, etc. Paix  À la fin des années 1960 (précisément à l'époque où les Américains marchent sur la Lune), leurs multinationales et les États impactent de plus en plus sur les décisions politiques à l'échelle planétaire[169]. Un nouveau type de guerre apparaît alors comme le nouvel aiguillon du « progrès », alias la croissance économique : la « guerre économique ». Le financier français Bernard Esambert forge ce concept pour désigner entre autres la concurrence exacerbée entre entreprises, qui se manifeste par des pratiques agressives (espionnage industriel, dumping...)[170]. Cette critique du capitalisme se démarque sensiblement de celle des militants marxistes ou socialistes (selon qui les principaux responsables des crises économiques sont les patrons ou les actionnaires, censés ne pas être vertueux) : le système est intrinsèquement vicié. Dans ce contexte, en tout cas, la rhétorique progressiste, pacifiste, droit-de-l'hommiste, humaniste, républicaniste... est elle-même en crise. Selon l'écrivaine Evelyne Pieiller, elle ne relève plus que des « bons sentiments » et - à terme - tend à subvertir totalement l'idée de démocratie :

Progrès « accéléré » En 1965, l'ingénieur américain Gordon Moore, assure que la puissance de calcul des ordinateurs doublera tous les deux ans ; prédicat nommé par la suite « loi de Moore ». En 1966, Jacques Ellul proclame : « chaque jour, mille nouveautés surgissent. Un monde technicisé se construit autour de nous à une vitesse croissante. Une organisation toujours plus rigoureuse, précise, contraignante, exacte, multiple, enserre dans un filet aux mailles toujours plus denses chaque homme à chaque instant de sa vie. Et nous n'y pouvons rien. Personne ne conduit et ne maîtrise cette prolifération. L'opération déclenchée il y a un siècle et demi se poursuit d'elle-même. Personne n'en est plus responsable. »[172]. Mais à l'opposé de cette approche fataliste, d'autres font l'apologie de l'accélération du progrès, en particulier, outre Atlantique dans les années 1970, les premiers théoriciens transhumanistes. C'est le cas notamment du roboticien canadien Hans Moravec à l'occasion d'une série d'articles où, s'appuyant sur la loi de Moore, il prédit l'essor exponentiel de « l'intelligence artificielle ». À la fin du siècle, le futurologue américain Raymond Kurzweil pousse encore plus loin la réflexion[173], et au début du siècle suivant, il estimera que, face à cette accélération incessante des innovations techniques et à leurs interconnexions, l'humanité elle-même, telle qu'on se la figure aujourd'hui, est appelée à disparaître[174]. Dans les années 2000, Bernard Charbonneau qualifie l'accélération du progrès technique de cercle vicieux : plus les innovations techniques peuplent la vie quotidienne et plus les individus se sentent dans l'obligation morale de s'y adapter, de suivre les modes, de ne s'enraciner nulle part. « Quand tout change de plus en plus vite, on habite un maelström »[175]. Progrès « contre-productif »Au début des années 1970, le développement de l'électronique est tel que la capacité des ordinateurs augmente de façon exponentielle (en 1971, est commercialisé le tout premier microprocesseur de l'histoire). À cause de cela, durant la décennie, Ivan Illich élabore le concept d’« effet de seuil » pour avancer son idée de l'ambivalence du progrès technique. Et cela en dehors de ce qui avait été dit à propos de la puissance technique destructrice de la bombe atomique[176]. Prenant l'exemple de l'évolution des relations des individus à l'automobile, objet censé faire gagner du temps à ses utilisateurs, il estime que son développement s'opère au détriment de la vitesse de déplacement (le trop grand nombre de voitures provoque la prolifération des embouteillages), donc des usagers eux-mêmes ; surtout si l'on intègre le temps de travail qui leur est nécessaire pour gagner les sommes leur permettant d’acquérir les véhicules puis de les entretenir (carburant, parking, réparations, assurances, etc.)[177]. Illich a développé le concept de seuil critique et avancé la thèse que, lorsqu'elles sont en situation de monopole, les grandes institutions industrielles s'érigent sans le savoir en obstacles à leur propre fonctionnement : la médecine nuit à la santé (tuant la maladie parfois au détriment de la santé du patient) ; l'école abêtit ; les communications deviennent si denses et si envahissantes que plus personne n'écoute ou ne se fait entendre, etc.[Sp 48]. L'idée de contre-productivité du progrès technique sera par la suite reprise par d'autres intellectuels, notamment en 1988 par le journaliste français Noël Mamère, critiquant la société de l'information, dans la formule : « trop d'informations tue l'information »[178]. Progrès source de catastrophesEn même temps que le développement des centrales nucléaires des années 1970 émerge une prise de conscience des dangers qu'une exploitation irraisonnée des ressources de la Terre fait courir sur l'environnement, au caractère fini de notre planète. Elle donne lieu à l'apparition de différents courants dans le domaine de l'écologie qui vont de l'approche confiante, s'inscrivant encore dans l'idéal du progrès (notion de développement durable, susceptible de concilier environnement, aspects sociaux, et économie) à l'approche catastrophiste (notion d'effondrement ayant pour origine un rapport du Club de Rome publié en 1972[179]).  Mais les craintes d'un emballement du progrès technique ne se limitent pas aux considérations écologiques, elles portent également sur les répercussions sur le plan psychologique d'une évolution exponentielle des techniques, en particulier l'informatique. En 1970, dans son livre Le Choc du futur, le sociologue américain Alvin Toffler anticipe la société de l'information et livre un pronostic pessimiste : « le choc du futur est le stress et la désorientation provoqués chez les individus auxquels on fait vivre trop de changements dans un trop petit intervalle de temps »[180]. En 1977, Jacques Ellul estime que toutes les postures progressistes, non seulement celles émanant des tenants de la Technoscience mais aussi les discours qui vantent l'émancipation par des moyens techniques (qu'ils émanent du monde entrepreneurial et de la sphère politique ou au contraire de la génération Soixante-huitarde et du mouvement écologiste), sont voués à l'échec, de nature incantatoires et déconnectés du réel. La raison en est selon lui que l'idéologie technicienne est désormais si prégnante que s'est érigé un système englobant, de nature totalitaire, le « système technicien », qui - insidieusement et apparemment sans douleur - façonne les mentalités : non seulement dans le monde du travail mais aussi celui de la vie privée et des loisirs :