Proche-Orient ancienL'expression Proche-Orient ancien désigne un ensemble de cultures et de civilisations qui se sont épanouies du Néolithique jusqu'à la fin de l'Antiquité dans un espace comprenant, dans son acception la plus restreinte, le Levant à l'ouest, la Mésopotamie et l'Iran occidental à l'est, et l'Anatolie au nord. On peut également trouver les termes Orient ancien ou Asie du Sud-Ouest ancienne. Cet espace, qui est parfois élargi à l'ensemble du Moyen-Orient, incluant ainsi la péninsule Arabique, l'Iran et le Caucase, regroupe des peuples qui, en dépit de leur hétérogénéité, ont partagé un processus historique similaire, avec la « néolithisation », l'émergence des premières cités, des premières écritures, et ont eu des croyances présentant une certaine proximité. L'intégration ou non de l’Égypte antique à cet ensemble ne fait pas consensus, en fonction des considérations scientifiques ou des habitudes des chercheurs. Contours et définitionsTerminologieL'expression « Proche-Orient ancien » est spécifique à l'histoire ancienne, puisqu'elle désigne une région qui est plus communément désignée comme le « Moyen-Orient » dans la terminologie contemporaine, qui a plus ou moins les mêmes contours géographiques[1]. Il s'agit dans les deux cas de termes hérités du XIXe siècle et du début du XXe siècle du monde occidental, reprenant le concept géographique et culturel d'« Orient » (orientalisme), dans le contexte des impérialismes et de la colonisation européennes, donc une vision euro-centrée du monde et de son histoire. Pour contrebalancer cela, certains préfèrent parler d'« Asie du sud-ouest » ou d'« Asie occidentale », employant ainsi des termes qui charrient un héritage politique moins lourd à assumer[2]. A. Gunter voit même dans la dénomination de Proche-Orient ancien « plus une convention obsolète, bien qu'utile, qu'un concept dynamique gouvernant de manière productive les manières dont les chercheurs définissent maintenant leurs domaines d'expertise », tout en indiquant qu'elle reste largement employée, acceptée et comprise, et opératoire en tant que domaine de la recherche[3]. Domaines d'études Les études proche-orientales remontent à la première moitié du XIXe siècle, quand des savants européens posent les premiers jalons du déchiffrement des écritures cunéiformes, processus achevé en 1857, alors qu'à la même époque les premiers chantiers de fouilles dans le nord de la Mésopotamie sont ouverts par des diplomates français et anglais, et que leurs découvertes viennent enrichir les grands musées de leurs métropoles. C'est dans le contexte de rivalités entre les puissances européennes dans l'Empire ottoman et en Perse, et de curiosité pour le passé des régions « orientales » que le processus se poursuit, dans les universités européennes, puis américaines, et sur les chantiers de fouilles au Moyen-Orient, en élargissant progressivement le nombre de régions fouillées, aboutissant à la redécouverte progressive des différentes civilisations du Proche-Orient ancien (Assyriens, Babyloniens, Sumériens, Élamites, Hittites, etc.)[4],[5], dont les langues sont progressivement déchiffrées[6]. Les différents domaines de la recherche sur les civilisations du Proche-Orient ancien commencent à se structurer à cette période et dans la première moitié du XXe siècle, notamment au moment où la France et la Grande-Bretagne exercent leur mandat sur une grande portion du Moyen-Orient, confortant les liens entre le colonialisme et ces travaux[7],[8]. L'héritage occidentalo-centré reste prégnant dans les études sur le Proche-Orient ancien (ce qui vaut également pour l’Égypte antique), qui le présentent traditionnellement comme une partie de l'« Occident », et renvoie à deux aspects importants qui ont pesé dans la mise en place de ces études et restent encore plus ou moins présents[9] :

Les approches critiques, sur la vision linéaire de l'histoire, sur l'orientalisme, comme sur l'importance accordée à la Bible, ont néanmoins relativisé ces tendances, et cherché à procéder à une « normalisation » de leur champ d'études, étudié pour lui-même et sous divers angles (social, économique, idéologique, etc.)[12]. Elles ont été aidées en cela par la découverte d'une quantité considérable de documentations, qu'il s'agisse des dizaines de milliers de tablettes cunéiformes exhumées de la Turquie jusqu'à l'Iran, ou des découvertes différents sites archéologiques révélant de nouvelles cultures et civilisations insoupçonnées, depuis la fin du Paléolithique jusqu'à la fin de l'Antiquité, aussi par la décolonisation et l'émergence d'une recherche scientifique autonome au Moyen-Orient, même si les universités occidentales restent les plus actives[13],[14]. Les spécialités sur l'étude du Proche-Orient ancien peuvent d'une manière générale être divisées en deux au regard de l'organisation de la recherche universitaire :

Contours géographiques et culturelsLa définition du cadre géographique recouvert par l'expression « Proche-Orient ancien » reste floue et fluctue selon les auteurs et les périodes étudiées[20]. Cet ensemble comprend au moins la Mésopotamie, la Syrie et le Levant (avec Chypre), au moins une grande partie de l'Anatolie, du Caucase méridional et du plateau Iranien. Dans les acceptions les plus larges, et selon la période historique, l’Égypte, la Péninsule arabique, le Caucase méridional et une partie de l'Asie centrale y sont incluses. De fait, le Proche-Orient ancien des historiens se définit avant tout suivant des critères culturels, selon les mots de G. Bunnens, comme « la culture suméro‐akkadienne et son réseau d'interactions avec les cultures voisines[21] », donc comme la Mésopotamie et les régions les plus marquées par son influence, suivant une vision centre/périphérie. Les approches actuelles sont plus pondérées mais le facteur culturel reste prépondérant, la question étant donc plus de savoir quelles civilisations sont incluses en fonction de leurs caractéristiques culturelles, que de savoir quelles régions géographiques en font partie en raison de leur localisation, les limites étant amenées à varier selon les époques et le profil des civilisations étudiées. Dans cette optique a aussi émergé la notion de « culture cunéiforme », c'est-à-dire de cultures ayant partagé la pratique de l'écriture cunéiforme et les éléments culturels mésopotamiens qu'elle a transporté avec elle, créant ainsi des liens et traits communs entre elles[22]. Plus largement, cet ensemble de civilisations peut être vu comme marqué par l'héritage de la révolution urbaine du IVe millénaire av. J.-C., centrée sur la Mésopotamie. Mais même si les études se focalisent plus sur cette région, sa trajectoire historique ne peut être comprise sans la prise en considération de ses voisines et des interactions qui ont liées leurs destinées[23]. Selon le résumé qu'en a donné D. Schwemer : « Malgré leur diversité régionale et leurs transformations historiques, les anciennes civilisations de l’Irak, de l’Iran, de la Syrie, de la Turquie modernes et de certains de leurs voisins étaient liées par une longue histoire de commerce et d’échanges qui remonte loin dans les périodes préhistoriques. Elles partageaient les mêmes grandes étapes de développement technologique, idéologique, social et politique ; plus important encore, l’adoption de l’écriture cunéiforme babylonienne dans toute la région et, avec elle, l’émergence de cultures écrites interconnectées, dont le canon était fortement façonné par les traditions babyloniennes, ont contribué encore plus à une forme de cohésion culturelle du Proche-Orient ancien[24]. » Contours chronologiquesLe cadre chronologique est fluctuant. En utilisant la documentation archéologique, on remonte couramment jusqu'aux débuts du Néolithique, et même un peu avant, au début du processus de néolithisation durant l'Épipaléolithique, parfois jusqu'à 15 000 av. J.-C. voire 20 000 av. J.-C., souvent vers 10 000 av. J.-C., parce que cette phase peut être vue comme le point de départ des développements culturels caractéristiques du Proche-Orient ancien[25]. Les régions voisines se « néolithisent » progressivement par la suite. Pour la documentation écrite, les études sont possibles à partir de la fin du IVe millénaire, aussi certains travaux d'historiens préfèrent se limiter à faire commencer le Proche-Orient ancien à ce moment-là, qui est aussi celui d'une autre période fondamentale, celle de la « révolution urbaine » (et du début de l'écriture), et aussi pour alléger leur propos[26]. La fin du Proche-Orient ancien est couramment marquée par le début de l'Empire achéménide en 539 av. J.-C., ou la fin de celui-ci, qui est aussi le début de la période hellénistique en 331 av. J.-C. Du point de vue du travail de l'historien, c'est à cette période que la documentation classique, plus précisément celle en langue grecque ancienne, tend à devenir plus importante que la documentation cunéiforme pour reconstituer les événements[26]. Cela renvoie aussi à une vision ancienne et linéaire de l'histoire qui envisage une sorte de « passage de flambeau » entre les civilisations du Proche-Orient ancien et celle de Grèce antique, qui devient le nouveau phare de la civilisation autour de 500 av. J.-C. Mais les continuités dans les traditions du Proche-Orient entre la première et la seconde moitié du Ier millénaire av. J.-C. sont désormais mises en avant, ce qui incite à repousser les bornes chronologiques plus loin dans le temps, en incluant les périodes hellénistique et parthe, donc jusqu'au début de notre ère. Certains vont plus loin dans le temps, notamment pour le monde iranien, en incluant l'Empire sassanide et en fixant la limite à la conquête islamique, ce qui revient à faire coïncider les civilisations du Proche-Orient ancien à la notion large de civilisations « pré-islamiques »[27]. Évolution historiqueLa néolithisation du Proche-Orient

La spécificité historique du Proche-Orient se manifeste en premier lieu par le fait qu'il s'agit de la première partie du Monde qui expérimente le passage de sociétés paléolithiques à des sociétés néolithiques, phénomène qui a pu être dénommé « révolution néolithique » ou plus modestement « néolithisation ». Ce changement est un processus long et cumulatif qui survient durant la période correspondant au passage de la dernière ère glaciaire à l'Holocène, qui voit sur le long terme un processus de réchauffement du climat, en gros sur la période située entre 12500 et 8000 av. J.-C., ou au plus large dès les alentours de 20000 av. J.-C., qui commence durant la phase appelée Épipaléolithique, vue comme une transition entre le Paléolithique et le Néolithique. Il est d'abord caractérisé par deux phénomènes qui changent radicalement le mode de vie des groupes humains : la sédentarisation et la domestication des plantes et des animaux, le passage d'une économie de chasseurs-cueilleurs (ou collecteurs) à une économie d'agriculteurs-éleveurs. À la différence d'autres régions du monde, à ce stade la technique de la céramique n'est pas encore maîtrisée au Proche-Orient (on parle donc souvent de Néolithique « précéramique »)[29]. Le processus de néolithisation proche-oriental se déroule en grande partie au Levant (avec également des régions du Zagros occidental et de l'Anatolie orientale, et aussi Chypre), où la chronologie reconnaît trois phases principales :

La sédentarisationLe premier phénomène se décèle dans le sud du Levant, durant la période appelée Natoufien ancien, dernière phase de l'Épipaléolithique, qui s'étale d'environ 12500 à 11500 av. J.-C. Elle voit l'apparition des premiers villages qui semblent occupés en permanence, constitués de petites constructions arrondies (Mallaha, Hayonim, Wadi Hammeh 27). Les groupes humains restent cependant très marqués par la mobilité, puisqu'ils occupent aussi des campements temporaires, qui servent de haltes de chasse ou de cueillette. Et durant la seconde partie de la période, le Natoufien récent, d'environ 11500 à 10000 av. J.-C., la sédentarité recule considérablement dans le sud du Levant, alors qu'elle s'implante plus au nord dans la région du Moyen-Euphrate (Mureybet, Abu Hureyra)[30]. La sédentarité triomphe durant l'époque suivante, le Néolithique précéramique A (ou PPNA, v. 10000-9000 av. J.-C.), qui voit la consolidation des sociétés villageoises au Levant (Jéricho, Mureybet, Jerf el Ahmar, etc.) et son expansion vers les régions voisines, notamment en Anatolie du sud-est (Çayönü, Hallan Çemi, Körtik Tepe) et Haute Mésopotamie (Nemrik, Qermez Dere, M'lefaat). La phase suivante, le Néolithique précéramique B (ou PPNB, v. 9000-7000/6400 av. J.-C.), pérennise le phénomène malgré des reculs et voit apparaître des sites de taille importante (Ain Ghazal et Basta en Jordanie, Abu Hureyra et Haloula en Syrie). Apparaissent alors des constructions d'un nouveau type, non domestiques, qui semblent être des bâtiments communautaires, ayant dû avoir des finalités rituelles ; parfois ce sont des sites entiers qui semblent avoir une vocation rituelle, le cas le plus célèbre étant le site de Göbekli Tepe, en Anatolie du sud-est[31].

Les domestications Le second phénomène se produit au Proche-Orient après le premier (ce qui n'est pas forcément le cas des autres régions au monde), même s'il est admis que les groupes humains de la fin du Paléolithique avaient probablement une connaissance au moins sommaire du processus de culture des plantes et ont pu tenter de contrôler des groupes d'animaux (des « pré-domestications »), en plus d'avoir déjà domestiqué le chien. La domestication concerne un nombre limité d'espèces : du côté des plantes, ce sont des céréales, l'orge, le blé amidonnier et l'engrain, des légumineuses, les lentilles, les fèves, les vesces, les pois et les pois chiches, ainsi que le lin ; du côté des animaux, ce sont quatre espèces d'ongulés, à savoir le mouton, la chèvre, le porc et la vache. Le processus se produit d'environ 9500 à 8500 av. J.-C., durant le Néolithique précéramique A et la première partie du Néolithique précéramique B. Il se produit surtout dans le « noyau levantin » situé autour de l'Euphrate en Syrie et en Anatolie du sud-est (Jerf el Ahmar, Tell 'Abr 3, Mureybet, Çayönü, etc.), avec d'autres foyers identifiés au sud du Levant (Zahrat adh-Dhra' 2, Gilgal, Netiv Hagdud) et jusque dans le Zagros central (Chogha Golan, Ganj Dareh)[32]. Un ensemble de changementsLe processus de néolithisation ne se limite pas seulement à la sédentarisation et aux domestications, puisqu'un ensemble de changements accompagnent des évolutions, bouleversant l'organisation des sociétés humaines. Ainsi, selon A. Goring-Morris et A. Belfer-Cohen :

Le phénomène n'est en effet pas linéaire, et a connu divers coups d'arrêt, qui se repèrent notamment par les abandons de sites sédentaires, et plusieurs « crises » plus ou moins localisées. Mais sur le long terme le mode de vie néolithique s'impose dans les régions qui le mettent en place, et il se répand progressivement vers l'Anatolie, la Mésopotamie et le plateau Iranien, et au-delà des limites du Moyen-Orient, puisque les espèces domestiquées au Proche-Orient se diffusent vers l’Égypte, l'Europe, l'Asie centrale, le sous-continent indien, avec une bonne partie des autres innovations du Néolithique proche-oriental. Les causes de la néolithisation sont discutées. Le changement climatique, avec le réchauffement progressif du climat, semble avoir joué un rôle non négligeable en modifiant le milieu écologique des groupes humains et les incitant à diverses adaptations dans leur économie et leur mode de vie. La démographie est également un facteur souvent invoqué : les sociétés ont pu croître numériquement en bénéficiant du meilleur climat et d'un environnement plus favorable à leur subsistance, et adapté à cette croissance leurs pratiques d'acquisition et de conservation (stockage) de nourriture, jusqu'à développer l'agriculture et l'élevage. Mais ces changements ne suffisent pas à tout expliquer : il faut probablement considérer que les sociétés de la fin du Paléolithique avaient atteint un stade technique et culturel qui les a conduits à changer progressivement leur mode de vie. Plusieurs travaux ont insisté sur le changement mental et symbolique qui se produit à cette période et crée en fin de compte un nouveau rapport entre les humains et la nature, qu'il soit vu comme une cause ou une conséquence des changements. Les analyses sur ce point se portent notamment sur l'étude des bâtiments et sites rituels, des figurines humaines et animales ou des dépôts de crânes humains surmodelés qui sont vus comme les indices de l'existence d'un « culte des crânes ». Les évolutions sociales sont également questionnées, notamment la croissance démographique qui accompagne le processus, et l'éventuelle affirmation des inégalités et d'organisations politiques plus « complexes », quoiqu'elle semble peu prononcée. En fin de compte, le processus s'inscrit sur une longue période et implique « le climat, la démographie, des décisions économiques rationnelles, des réponses biologiques des plantes et des animaux aux interventions humaines, des opportunités et des tensions sociales, aussi bien qu'une reformulation de la place de l'humanité dans l'univers à travers le rituel et la religion » (M. Zeder et B. Smith)[34].

Le Néolithique tardif et le ChalcolithiqueDans la recherche moderne, les millénaires séparant la « révolution néolithique » de la « révolution urbaine » sont traditionnellement organisés autour des évolutions techniques, en premier lieu les évolutions des arts du feu qui conduisent à l'apparition de la céramique puis de la métallurgie :

Ces deux grandes inventions fournissent les découpages chronologiques généraux de la période, bien que ceux-ci aient tendance à se distancier des changements techniques (d'autant plus que l'apparition d'une nouvelle technique ne signifie pas qu'elle se diffuse rapidement et ait un impact immédiat sur les sociétés), pour privilégier les tendances sociales et culturelles plus larges : le Néolithique céramique, ou Néolithique tardif, qui couvre en gros le VIIe millénaire av. J.-C. et le VIe millénaire av. J.-C. (avec des variations parfois significatives selon les régions), puis l'âge du cuivre, ou Chalcolithique, qui débute entre 5500 et 4500 selon les régions. De fait les variations régionales sont plus importantes pour ces périodes que pour les phases de la néolithisation, et il est impossible de regrouper les cultures du Moyen-Orient dans un même ensemble : les archéologues ont mis en évidence l'existence de différentes cultures, disposant d'un degré d'individualité fort et caractérisées par leurs éléments matériels, et nommées à partir du premier site sur lequel ils ont été identifiés. Elles posent les bases des civilisations du Proche-Orient ancien. Sur le long terme, cette période voit en particulier la Mésopotamie se développer continuellement[37]. Les premières cultures à céramique La fin du PPNB (autour de 7000 av. J.-C.) est marquée en plusieurs endroits par des phénomènes de recul de l'habitat, parfois interprétés comme des « effondrements », phénomène qui reste mal compris tant dans ses modalités que ses causes. Apparaissent en tout cas en plusieurs endroits les premiers exemples de céramiques produits sur des sites du Moyen-Orient, qui permettent des regroupements culturels, au moins vagues : en Mésopotamie du Nord, le « Proto-Hassuna » ou « Hassuna archaïque », ou encore « Umm Dabaghiyah » (v. 7000-6500 av. J.-C.)[38], Dark Faced Burnished Ware (ou DFBW) et « Proto-Halaf » en Syrie. Plusieurs ensembles culturels se forment dans la foulée. En Haute Mésopotamie émerge la culture de Hassuna (v. 6500-6000 av. J.-C.), avec des maisons qui gagnent en volume, l'apparition de greniers collectifs. Dans sa partie orientale lui succède la période de Samarra (v. 6200-5700 av. J.-C.), qui gagne aussi la Mésopotamie centrale, et se caractérise par sa céramique peinte de grande qualité, ses bâtiments à plan tripartite (site de Tell es-Sawwan), les premières traces de canaux d'irrigation (Chogha Mish)[39],[40].

La Syrie et la partie occidentale de la Haute Mésopotamie, ainsi que le sud-est anatolien, sont marqués par la culture de Halaf (v. 6200-5200 av. J.-C.), comprenant des sites de taille modeste, qui comprennent des bâtiments arrondis (tholoi), une céramique peinte, l'usage des sceaux, une organisation collective sans doute plus poussée que par le passé, même si les hiérarchies sociales semblent peu prononcées[41],[42].

Le plateau iranien voit la diffusion du mode de vie néolithique se prolonger durant cette période, alors que les régions du Zagros adoptent l'usage de la céramique (Jarmo, Ganj Dareh), qui se diffuse rapidement vers l'est. Le néolithique à céramique gagne l'Asie centrale (culture de Djeitun)[43]. L'Anatolie centrale connaît un développement important à la même époque, dont la manifestation la plus spectaculaire est le vaste site de Çatal Höyük, où des nombreuses résidences remarquablement conservées ont été fouillées. Elles ont notamment fourni d'importants éléments sur la vie culturelle et religieuse de l'époque[44]. Le Néolithique céramique voit plus généralement le triomphe du mode de vie néolithique en Anatolie, par sa diffusion vers de nouvelles régions, notamment vers l'ouest par lequel il va gagner le continent européen[45].

En Mésopotamie méridionale, les plus anciennes implantations identifiées remontent au début de la période d'Obeïd, dans les derniers siècles du VIIe millénaire av. J.-C. (Tell el-Oueili). Après 6000 le site majeur d'Eridu se développe. L'architecture montre la continuité avec la culture de Samarra[46],[47]. Le Levant méridional reste non céramique pendant la période qui va de 7000 à 6400 av. J.-C. qui y est définie comme un Néolithique précéramique C. Ensuite se développent des cultures à céramique, en particulier le Yarmoukien (v. 6400-5800 av. J.-C.), dont le site-type est Sha'ar Hagolan, qui a livré de grandes résidences, et de nombreuses figurines féminines en argile[48]. Chypre est également acéramique durant la phase de Khirokitia, avant de connaître une phase d'abandon généralisé vers 5500 av. J.-C., qui dure environ un millénaire[49].

Les cultures du Chalcolithique ancien et moyenDurant la seconde moitié du VIe millénaire av. J.-C. la culture d'Obeid connaît une diffusion sans précédent, en direction de nord/nord-ouest, remplaçant progressivement le faciès culturel de type Halaf jusque dans le Levant nord. Elle s'étend aussi en direction du golfe Persique. On retrouve aussi son influence sur les sites des cultures qui se développent dans les régions occidentales du plateau Iranien (lac d'Ourmia, Zagros central, Susiane, Fars). Mais des particularismes régionaux forts subsistent, témoignant d'une acculturation partielle. Dans son foyer de Mésopotamie méridionale, cette culture se caractérise par sa céramique à pâte beige ou verdâtre et décor peint en noir ou brun foncé, son architecture tripartite, qui commence à prendre des aspects monumentaux à Eridu, et ses statuettes de personnes à l'allure reptilienne (« ophidiennes »). En Mésopotamie du Nord se développe le site de Tepe Gawra, avec également une architecture monumentale. Cette période pose donc les bases des sociétés urbaines qui lui succèdent[50],[51],[52],[53].

Au Levant méridional, plusieurs cultures plus ou moins bien circonscrites se succèdent après les débuts du Néolithique céramique, comme la culture de Wadi Rabbah (v. 5800 ou 5500-5300 av. J.-C.), qui ne connaît pas encore la métallurgie. La situation du début du VIe millénaire av. J.-C. est encore moins précise. Tel Tsaf, occupé d'environ 5200 à 4600 av. J.-C., présente des résidences à cour et installations de stockage, et des liens avec le monde obeidien[54]. Le sud-est anatolien est quant à lui marqué par l'influence syro-mésopotamienne (Halaf puis Obeid), avec peut-être une présence directe obeidienne, avec des sites témoignant du développement de l'administration et de la métallurgie (Değirmentepe)[55]. Le reste du plateau anatolien est étranger aux influences orientales, plus tourné vers l'ouest (Égée, Balkans) et moins « complexe » du point de vue social et culturel. Ses régions développent plusieurs cultures propres définies par leurs céramiques (sites de Can Hasan, Gelveri)[56]. Le Chalcolithique récent : les sociétés « proto-urbaines »Après 4500 av. J.-C. s'amorcent un ensemble de changements qui voient l'avènement de sociétés « proto-urbaines », marquant la transition entre la Préhistoire et l'Histoire. Cette phase, qui a été qualifiée de « Chalcolithique récent », s'étend au plus large de 4600 à 3200/3000 av. J.-C., englobant donc la période finale de la culture d'Obeid et la culture d'Uruk (qui couvre en gros le IVe millénaire av. J.-C.). Le milieu du Ve millénaire av. J.-C. voit le recul de l'influence obeidienne au Moyen-Orient et une nouvelle affirmation des cultures régionales. Un ensemble vaste paraît pouvoir être distingué au nord, couvrant la Syrie, la Haute-Mésopotamie, le Zagros occidental et la région du lac d'Ourmia. On y retrouve des « bols de Coba » produits en série qui semblent liés à la redistribution de rations, donc à l'émergence d'entités politiques mieux organisées. De vastes sites se développent en Haute-Mésopotamie au tournant du IVe millénaire av. J.-C., de taille encore réduite mais organisés en quartiers et servant de centres régionaux : Tepe Gawra, Tell Brak, Tell Hamoukar, Tell Feres, Ninive. Dans le sud-ouest iranien se développe une culture dynamique en Susiane, avec une céramique peinte de grande qualité ; le site de Suse est fondé vers la fin du Ve millénaire av. J.-C. et comprend d'emblée une architecture monumentale. La situation de la Mésopotamie méridionale, où se développent les dernières phases de l'Obeid, est floue en raison du nombre très limité de fouilles, mais il semble bien que c'est là qu'émergent dans la première moitié du IVe millénaire av. J.-C. les plus vastes agglomérations (Eridu, Uruk), qui peuvent être vues comme les premières villes. La culture d'Uruk qui se constitue alors présente un profil homogène, et commence à se diffuser vers le nord dès au moins le milieu du millénaire. Les outils de gestion (sceaux, jetons) se développent, témoignage de l'émergence progressive des structures politiques proto-étatiques[57],[58].

Au Levant sud, la principale culture du Chalcolithique récent est le Ghassoulien (v. 4500-3600 av. J.-C.), qui voit en particulier le développement de la métallurgie et de l'horticulture (domestication de l'olivier), et un art original sur différents supports. Le site de Nahal Mishmar a livré de nombreux objets en cuivre de facture remarquable, et un complexe rituel a été dégagé à Ein Gedi[59].

Le sud-est anatolien reste dans la mouvance syro-mésopotamienne, sous influence obeidienne puis urukéenne, avec l'émergence d'entités politiques plus complexes, une métallurgie remarquable, mais sans proto-urbanisation (Arslantepe, Tepecik, Tülintepe). Le reste du plateau anatolien, après avoir connu une phase de reflux de l'habitat durant le Chalcolithique moyen, voit un nouvel essor de l'habitat, en particulier dans les zones basses (premier essor de Beycesultan, d'Alişar) et un développement marqué de la métallurgie[60]. Chypre connaît un renouveau culturel dans le courant du Ve millénaire av. J.-C. avec la culture de Sothira, qui correspond à un stade de Néolithique céramique, mais reste mal connue. Le Chalcolithique se développe sur l'île à partir de 4000, dans la mouvance du Chalcolithique récent continental. Cette phase est mieux connue, grâce à plusieurs sites villageois (Erimi-Bamboula, Lemba-Lakkous, Kissonerga-Mylouthkia)[61]. Les premiers États : Sumer et ses voisinsLe IVe millénaire av. J.-C. voit plusieurs régions du Proche-Orient ancien, en particulier en Mésopotamie et dans son voisinage direct, franchir un nouveau stade dans l'évolution vers la « complexité » politique et sociale, avec la mise en place de sociétés étatiques et urbaines, où la différenciation sociale, tant verticale qu'horizontale, est bien plus prononcée que par le passé. C'est un phénomène qui prend plusieurs aspects, économiques et culturels, dont l'invention de l'écriture. Selon M. Liverani :

Ce phénomène est difficile à expliquer : il découle en partie des évolutions antérieures, mais suppose manifestement la prise en compte de facteurs spécifiques, notamment au regard de la soudaineté de plusieurs phénomènes (en particulier l'apparition des premières villes). Sont sans doute en jeu des éléments de nature économique, environnementale, aussi sociaux, comme la compétition entre élites et l'exploitation à son profit du reste de la population et des ressources[63]. Puis le IIIe millénaire av. J.-C. voit la tendance se prolonger et les sociétés étatiques et urbaines se consolider peu à peu et gagner de nouvelles régions, mais de manière discontinue puisqu'il y a plusieurs coups d'arrêt voyant un reflux de la complexité. Mais celle-ci s'affirme jusqu'à l'apparition de premières expériences impériales, avec de grandes prétentions militaires et administratives. La période d'Uruk récentLa Mésopotamie entre dans l'ère historique, étatique et urbaine au IVe millénaire av. J.-C., durant la période d'Uruk. Celle-ci doit son nom à la ville la plus étendue de cette période, située dans le sud de la Mésopotamie, qui est également le lieu de découverte du plus grand ensemble de monuments et des premières tablettes écrites (essentiellement de nature administrative), datés d'environ 3350-3000 av. J.-C., la période d'Uruk récent et celle de Djemdet-Nasr qui sont décisives dans l'évolution de la Mésopotamie, et plus largement des sociétés du Proche-Orient ancien. Les siècles précédant cet essor sont très mal connus en Basse Mésopotamie. On sait en tout cas que des sites proto-urbains importants émergent au début du IVe millénaire av. J.-C. dans le nord de la Mésopotamie (Tell Brak), également en Iran du sud-ouest (Suse), où sont également attestés par la suite des documents précédant la mise au point définitive de l'écriture (jetons comptables, tablettes numériques, premiers pictogrammes) et plus largement tout un ensemble d'instruments administratifs (notamment les sceaux-cylindres, amenés à devenir une caractéristique de la culture matérielle du Proche-Orient ancien) témoignant de la complexification des organisations politiques. Il est clair que la « révolution urbaine » n'est pas cantonnée à la seule Basse Mésopotamie. Il n'empêche que c'est cette dernière qui exerce la plus grande influence culturelle durant cette période, appuyée sur une économie agricole très productive grâce à ses canaux d'irrigation dérivés de ses deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui sont également des voies navigables facilitent les échanges, donc des éléments très favorables au développement d'une civilisation urbaine. Les régions voisines reprennent divers aspects de la culture « urukéenne », et des comptoirs ou colonies venus de Basse Mésopotamie semblent se développer en Haute Mésopotamie[64],[65],[66],[67].

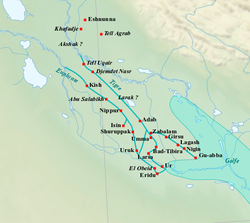

L'époque des États archaïques En dépit du recul de l'influence sud mésopotamienne au tournant du IIIe millénaire av. J.-C., la civilisation urbaine continue de prospérer au IIIe millénaire av. J.-C. La partie sud de la Basse Mésopotamie (la période des dynasties archaïques), le pays de Sumer, est constitué de plusieurs royaumes, des cités-États, disposant d'institutions bien organisées (des palais et des temples), dirigées par une élite puissante et riche (comme en témoignent les tombes royales d'Ur du milieu du millénaire). L'usage de l'écriture se développe, pour des finalités administratives mais aussi des activités savantes (archives de Girsu, Shuruppak, Adab). Du point de vue ethnique, on distingue deux peuples principaux coexistant dans le Sud mésopotamien à cette période : les Sumériens, un peuple parlant le sumérien, une langue isolée, dominante dans la partie la plus méridionale de la Mésopotamie, et derrière qui on voit généralement les inventeurs de l'écriture mésopotamienne ; les « Akkadiens », terme qui recouvre en fait un ensemble de populations parlant des langues sémitiques, majoritaires dans la partie nord[68],[69]. Encore plus au nord, les autres populations sont là aussi majoritairement de langue sémitique. Des royaumes pratiquant l'écriture mésopotamienne se développent en Syrie sous l'influence sumérienne, au moins à partir du milieu du millénaire : Mari, Ebla, Nagar, Urkesh)[70] et les sociétés connaissent un processus de hiérarchisation sociale marquée (tombes de Tell Umm el-Marra).

Dans le sud-ouest iranien se développe la civilisation élamite, organisée autour de plusieurs entités politiques situées dans des régions hautes, et dont le principal centre urbain et culturel est la ville de Suse, située dans les régions basses au contact de la Mésopotamie. Après la fin de l'époque d'Uruk s'y développe une culture originale, dite « proto-élamite », qui développe sa propre écriture. Par la suite elle adopte le cunéiforme. Les entités élamites (notamment Awan) deviennent ensuite des partenaires et rivaux des royaumes mésopotamiens[71],[72].

Les premiers empires : Akkad et UrCette époque s'achève par l'apparition de l'empire d'Akkad (v. 2340-2190 av. J.-C.), premier État qui parvient à unifier les cités de Mésopotamie, sous la direction de Sargon d'Akkad, une des grandes figures de l'histoire mésopotamienne. Cet empire domine aussi une partie de la Syrie et du plateau Iranien et connaît son apogée sous le règne de Naram-Sîn. Après la chute d'Akkad au début du XXe siècle av. J.-C., dont les artisans principaux seraient les Gutis, peuple venu des montagnes occidentales, il se passe quelques décennies pendant lesquelles émergent des dynasties locales, comme celle de Lagash dont le roi le plus important est Gudea, qui a laissé plusieurs statues en diorite le représentant, et celle d'Élam avec Puzur-Inshushinak, qui voit la mise au point d'une nouvelle écriture, l'élamite linéaire, employé pour des inscriptions royales pendant quelques siècles. Puis un nouvel empire émerge depuis la Mésopotamie, celui de la troisième dynastie d'Ur (v. 2112-2004 av. J.-C.). Il est couramment vu comme l'archétype de l’État mésopotamien centralisateur et bureaucratique, au moins dans ses intentions, dont le plus éloquent témoignage sont les dizaines de milliers de tablettes administratives qu'il a laissées derrière lui[73],[74].

Les autres régions : plateau Iranien, Golfe, Levant, AnatolieAux marges de cet ensemble l'archéologie a identifié plusieurs cultures urbaines ou proto-urbaines, qui ne pratiquent cependant pas ou alors très peu l'écriture et sont documentées épisodiquement par les civilisations pratiquant l'écriture. Le reste du plateau Iranien et les régions voisines voient le développement de plusieurs centres urbains : Jiroft dans le Kerman, Mundigak et Shahr-i Sokhteh dans le bassin de l'Helmand, Namazga-depe et Altyn-depe dans les contreforts du Kopet-Dag, puis plus loin les sites du complexe archéologique bactro-margien (ou civilisation de l'Oxus). Sur les rives du golfe Persique et de la mer d'Arabie se trouvent les pays de Dilmun (sur l'île de Bahrein) et de Magan (dans l'actuel Oman, où on extrait du cuivre), situés entre la Mésopotamie et la civilisation de l'Indus et échangent avec elles[75],[76]. Au Levant sud l'urbanisation est en plein essor dans la première moitié du IIIe millénaire av. J.-C. (Yarmouth, Megiddo, Bet Yerah), les relations avec l’Égypte se développent. Puis l'habitat se rétracte fortement à la fin du millénaire[77]. Dans le plateau anatolien l'urbanisation se développe, même si un certain nombre de région semble reste à l'écart du phénomène. L'urbanisme prend dans un premier temps la forme de petits sites très fortifiés servant de résidence aux détenteurs du pouvoir et n'accueillant pas le reste de la population (Troie, Demircihöyük), de plus grands sites se développant par la suite, sur un modèle plus proche des exemples syriens et mésopotamiens (Beycesultan, Limantepe, Norşuntepe). L'essor des petites principautés se décèle aussi par les trésors d'Alacahöyük et de Troie[78],[79].

L'âge du Bronze moyenLa première moitié du IIe millénaire av. J.-C. correspond dans la chronologie des âges des métaux à l'âge du bronze moyen (v. 2000-1600 av. J.-C.). Elle voit le développement d'États territoriaux dans plus de régions que précédemment, sans que des pôles culturels centraux ou des puissances politiques hégémoniques n'émergent à nouveau. Cela donne naissance à un monde multi-centré, intégrant d'anciennes périphéries (Anatolie, Syrie), qui ont désormais un niveau de développement technologique et socio-politique similaire à ceux de l’Égypte et de la Mésopotamie. Alors que la situation politique est très fragmentée au début du millénaire, progressivement se constituent des puissances régionales se partageant le concert politique dans une sorte d'équilibre des pouvoirs, situation qui prend sa forme définitive durant l'âge du Bronze récent. Par ailleurs, on voit une extension de l'espace couvert par les réseaux d'échanges vers l'ouest, avec l'intégration de la Crète, mais une rétractation à l'est où les routes commerciales du Golfe et du plateau Iranien sont moins actives à la fin de la période (ce qui semble lié à l'effondrement de la civilisation de l'Indus après 1900 av. J.-C.)[80]. Les royaumes amorritesAu Proche-Orient, le début du IIe millénaire av. J.-C. voit des chefs tribaux des Amorrites, peuple originaire de Syrie, s'installent à la tête de royaumes aussi bien en Syrie qu'en Mésopotamie, et y établissent des dynasties concurrentes, tout en formant un ensemble culturel cohérent (une koinè), reposant en bonne partie sur l'héritage syro-mésopotamien ancien mais aussi sur des pratiques originales (visibles notamment dans les relations diplomatiques). Les principaux royaumes de cette période (période paléo-babylonienne, période d'Isin-Larsa) sont Isin et Larsa dans le sud mésopotamien, Eshnunna dans les régions à l'est du Tigre, Mari sur l'Euphrate dont le palais royal a livré des milliers de tablettes, essentielles pour la connaissance de cette période, Yamkhad (Alep) et Qatna en Syrie intérieure. Plus au sud, Hazor entretient des relations avec les autres royaumes amorrites. Assur est à cette époque une cité peu puissante politiquement, mais ses marchands ont tissé un réseau commercial très lucratif pour acquérir l'argent des mines d'Anatolie, documenté par des milliers de tablettes mises au jour à Kültepe (période paléo-assyrienne). Un autre réseau commercial très actif est celui du golfe Persique, qui profite aux villes du sud mésopotamien (Ur, Larsa) avant de se rétracter. Autour de 1800 av. J.-C. un souverain amorrite nommé Samsi-Addu parvient à unifier toute la Haute Mésopotamie (les historiens désignent son État comme le « Royaume de Haute-Mésopotamie »). Mais à sa mort en 1775 son royaume s'effondre. Hammurabi de Babylone (1792-1750 av. J.-C.) parvient ensuite à dominer la majeure partie de la Mésopotamie. Il est certes surtout connu pour son Code, mais son œuvre politique et militaire n'est pas à négliger puisque c'est avec lui le royaume babylonien devient pour la première fois une des principales puissances du monde antique (première dynastie de Babylone). Ses successeurs parviennent à se maintenir au pouvoir tout en perdant peu à peu des territoires, jusqu'à la chute de Babylone sous les coups des Hittites en 1595 av. J.-C. |