Kamp Cideng

Kamp Cideng adalah kamp interniran yang dikelola Jepang untuk wanita dan anak-anak selama Perang Dunia II, di bekas Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Kekaisaran Jepang memulai invasi ke Hindia Belanda pada 10 Januari 1942. Selama pendudukan Jepang, yang berlangsung hingga berakhirnya perang pada September 1945, orang-orang keturunan Eropa dikirim ke kamp-kamp interniran. Sebagian besar orang yang ditawan adalah orang Belanda, tetapi juga orang Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia. Kamp-kamp Jepang digambarkan oleh para mantan tahanan sebagai kamp konsentrasi atau kamp pemusnahan pasif; karena penahanan makanan dan obat-obatan dalam skala besar dan terus-menerus, sejumlah besar tahanan meninggal seiring berjalannya waktu.[1][2][3] Kamp Cideng Kamp Cideng terletak di kota Batavia (sekarang Jakarta), ibu kota Hindia Belanda. Sebagian dari Cideng, daerah pinggiran di sebelah barat kota, dipagari dan digunakan untuk menampung wanita dan anak-anak Eropa. Para pria dan anak laki-laki yang lebih tua dipindahkan ke kamp-kamp lain, termasuk kamp tawanan perang. Tempat tinggal bervariasi dari bungalow bata dengan atap genteng hingga gubuk yang dibuat dengan gaya tradisional Jawa dari bambu.[4] Awalnya Cideng disebut sebagai 'daerah lindung' oleh Jepang dan di bawah otoritas sipil. Kondisinya dapat ditoleransi. Ketika militer Jepang mengambil alih kendali pada bulan April 1944, hak-hak istimewa seperti diizinkannya memasak atau mengadakan kebaktian gereja segera dicabut. Penyiapan makanan terpusat dan kualitas serta kuantitas makanan menurun drastis. Kondisi kehidupan memburuk. Sistem pembuangan air limbah rusak. Kelaparan dan penyakit melanda, dan karena obat-obatan dan perawatan medis tidak diberikan, jumlah kematian meningkat. Kematian akibat infeksi dan kekurangan gizi menjadi kejadian sehari-hari.  Seiring berjalannya waktu, Jepang mengurangi ukuran kamp berkali-kali, sementara kamp tersebut terpaksa menampung lebih banyak tahanan. Awalnya, ada sekitar 2.000 wanita dan anak-anak. Pada akhir perang, populasi kamp tersebut sekitar 10.500 orang. Luas tanah telah dikurangi menjadi seperempat dari ukuran aslinya. Setiap bagian ruang digunakan untuk tidur, termasuk dapur yang tidak terpakai dan kamar mandi yang tidak memiliki air. Dari April 1944 hingga Juni 1945, kamp tersebut berada di bawah komando Kapten Kenichi Sone. Sone bertanggung jawab atas banyak kekejaman. Ia bertanggung jawab atas pengurangan jatah makanan, pencukuran kepala, dan pemukulan. Ia menyelenggarakan 'kumpulan' atau absensi di mana wanita, anak-anak, dan orang sakit harus berdiri di bawah terik matahari tropis selama berjam-jam. Setelah perang, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 2 September 1946. Hukuman itu dilaksanakan oleh regu tembak Belanda pada 7 Desember, setelah permintaan pengampunan kepada letnan gubernur jenderal Belanda, Hubertus van Mook, ditolak. Istri Van Mook adalah salah satu tahanan Sone.[5][6] Setelah serangan nuklir di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang menyerah pada tanggal 2 September 1945. Pada tanggal 16 September, Palang Merah Internasional membuat rekaman film tentang para wanita di Cideng. Gambar-gambar tersebut ditayangkan di bioskop-bioskop Belanda pada film berita Polygoon pada minggu pertama bulan Desember. Ini adalah gambar-gambar film pascaperang pertama yang ditayangkan di Belanda dari Hindia Belanda.[7][8] Ketika Letnan Kolonel Read-Collins dari Sekutu tiba di kamp setelah Jepang menyerah, ia menyaksikan sendiri keadaan para tawanan. Pengamatannya telah dicatat dalam The Knights of Bushido: A History of Japanese War Crimes During World War II, oleh Lord Edward Russell, penasihat hukum pengadilan Nuremberg dan pengadilan Tokyo.[9]

Dia mencatat tidak adanya kekurangan makanan di Batavia, berbeda dengan situasi di kamp:

Reuni keluargaSetelah pembebasan, para lelaki yang selamat dari kamp kerja paksa Jepang datang mencari istri dan anak-anak mereka. Sepasang suami istri menggambarkan reuni tersebut:[10]

Akibat Setelah Jepang menyerah, periode Bersiap yang penuh kekerasan pun dimulai. Kata 'bersiap' dalam bahasa Indonesia berarti 'bersiap' atau 'bersiaplah'. Dalam kekosongan kekuasaan, Soekarno membuat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menandai dimulainya Revolusi Nasional Indonesia. Ribuan orang Eropa dan Eurasia dibunuh oleh penduduk asli Indonesia. Perkiraan jumlah kematian warga sipil Belanda sebagai akibat dari Bersiap berkisar antara 3.500 hingga 30.000 orang. Bekas kamp interniran Jepang menjadi tempat berlindung yang aman.[11][12][13] Pada bulan Desember 1945, 3.800 korban selamat dari kamp, termasuk 1.200 anak-anak, dipulangkan ke Belanda dengan kapal SS New Amsterdam. Anak-anak tersebut lemah setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di kamp interniran Jepang. Campak merebak di atas kapal, dan banyak anak meninggal. Korban yang meninggal dikubur di laut. Pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana dari Belanda menandatangani perjanjian yang menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia.[14] Pemulangan ke Belanda Banyak imigran dari Hindia Belanda yang belum pernah ke Belanda. Mereka sering kehilangan harta benda selama pendudukan Jepang atau harus meninggalkan harta benda mereka. Belanda berjuang melawan kekurangan perumahan dan pengangguran. Beberapa orang yang datang dari Hindia Belanda ditempatkan sementara di bekas kamp kerja paksa Perang Dunia II, seperti kamp transit Westerbork. Pemerintah Belanda awalnya mencoba mencegah imigrasi dari Hindia Belanda, tetapi karena situasi di koloni itu memburuk, para imigran diizinkan masuk ke negara itu dengan persyaratan yang ketat. Pengalaman traumatis di kamp-kamp Jepang atau periode Bersiap sering tidak dibahas.[15][16][17] Dalam literatur Penulis Belanda Jeroen Brouwers menggambarkan pengalaman masa kecilnya di kamp, dan dampaknya di kemudian hari, dalam novel otobiografi tahun 1986 Bezonken Rood, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Sunken Red. Terjemahan bahasa Prancisnya memenangkan penghargaan sastra Prix Femina pada tahun 1995. Clara Olink Kelly dalam bukunya tahun 2003 The Flamboya Tree, dan Boudewijn van Oort dalam bukunya tahun 2008 Tjideng Reunion, menulis tentang kehidupan dan kondisi di kamp, dan van Oort juga menjelaskan secara rinci latar belakang militer dan diplomatik. Henri Charles Schmid menceritakan kehidupan ibunya selama dipenjara di kamp Cideng dalam bukunya tahun 2014 Scattered Journey. Robine Andrau dalam bukunya tahun 2015 Bowing to the Emperor: We Were Captives in WWII, yang ditulis bersama ibunya, menggambarkan pengalaman mereka di kamp dan pengalaman ayahnya sebagai tawanan perang di Jepang.[18][19]

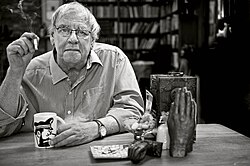

Selebritas Belanda yang ditahan di Cideng

Referensi

External links

|

||||||||||||||||